Valutazione della procedura di qualificazione nell’insegnamento della cultura generale (ICG)

Gli esami ICG oggi non riescono a mettere sufficientemente in luce le competenze delle persone in formazione

Gli esami relativi all’insegnamento della cultura generale dovrebbero essere orientati alle competenze. Ciò significa, tra le altre cose, fare uso di conoscenze concettuali e operative in situazioni specifiche per risolvere complessi compiti di trasferimento. In effetti, gli esami ICG oggi presentano un livello fin troppo basso di orientamento alle competenze e i campi di apprendimento relativi a società, lingua e comunicazione vengono testati quasi sempre separatamente anziché congiuntamente. Questo è quanto emerge dalla presente valutazione della procedura di qualificazione. Le condizioni quadro formali per il lavoro di approfondimento, anch’essa parte della procedura di qualificazione, risultano inoltre piuttosto eterogenee. L’esame finale, per come viene svolto in molti casi, sembra essere di maggiore utilità per il personale dirigente e docente che per la determinazione delle competenze delle persone in formazione.

Uno dei principali punti di interesse per l’oggetto della presente valutazione deriva dal progetto di riforma Cultura generale 2030, recentemente concluso. La riforma prevede il sostanziale rafforzamento dell’insegnamento della cultura generale (ICG) e la promozione di un più efficace sviluppo delle competenze, soprattutto in ambito di lingua e comunicazione e delle competenze trasversali (come quelle digitali, per lo sviluppo sostenibile o l’apprendimento permanente, per cui sono necessarie strategie di apprendimento metacognitive o competenze intrapersonali come forza di volontà, perseveranza, capacità di adattamento e di problem solving). In quest’ottica, già nel 2022 si rifletteva sull’abolizione dell’esame finale. Questi elementi e gli obbiettivi dichiarati nella riforma costituiscono la base sulla quale è stata elaborata la presente valutazione.

- Un punto chiave della valutazione è stato innanzitutto determinare se le tre parti della procedura di qualificazione ICG (nota scolastica, esame finale e lavoro di approfondimento [LA]) siano idonee per eseguire una verifica orientata alle competenze, come richiesto dall’ordinanza e dal Programma quadro d’insegnamento.[1] Questo significa, tra le altre cose, utilizzare conoscenze concettuali e operative in situazioni specifiche per risolvere un compito di trasferimento più o meno complesso, adatto a rendere[2] visibili e valutabili i risultati di azioni e operazioni mentali.[3] L’esame finale è stato analizzato in modo molto approfondito e da diversi punti di vista, poiché pare che, secondo quanto emerso dalle osservazioni, i compiti da esso previsti siano spesso risultati troppo poco orientati alle competenze (si veda p. es. Feller & Iselin, 2021) e non di rado compiti simili siano utilizzati durante le lezioni nell’ambito di test per la formulazione delle note scolastiche (ibid.). L’esame finale rappresenta quindi un elemento essenziale per lo sviluppo di una cultura didattica e d’esame orientata alle competenze (Prodromou, 1995): uno degli obiettivi principali della riforma ICG 2030.

- In secondo luogo, sono state esaminate le condizioni quadro formali e le modalità di attuazione dell’esame finale e del lavoro d’approfondimento, per permettere di formulare valutazioni in merito eque opportunità . L’armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le condizioni quadro della procedura di qualificazione, ha rappresentato infatti un importante obiettivo della riforma ICG 2030.

Rilevamento e valutazione dei dati

La maggior parte dei dati è stata raccolta con le cape perite e i capi periti d’esame ICG nelle scuole professionali della Svizzera tedesca, servendosi di questionari standardizzati e domande parzialmente aperte. I questionari disponibili per la valutazione sono stati in tutto 65 (tasso di risposta 55%), provenienti da scuole professionali di quasi tutti i Cantoni (ad eccezione di BS, GL, AI e AR). In questo modo, attraverso le risposte delle loro cape perite e dei loro capi periti d’esame, sono state rappresentate circa 24 200 persone in formazione (su un totale di 45 000) che ogni anno sostengono la procedura di qualificazione ICG.

Il quesito principale della valutazione era il seguente: in che misura l’esame finale, nella forma in cui viene svolto oggi nelle scuole professionali, è adatto per una verifica orientata alle competenze? Tenendo conto di tutti i dati raccolti, la risposta a questa domanda è stata «non sufficientemente».

Nell’ambito di colloqui semi-strutturati, sono state inoltre intervistate quattro tra specialiste e specialisti provenienti da tre scuole universitarie in merito alle pratiche d’esame e didattiche nelle scuole professionali. La loro competenza si basa su stage di osservazione in loco e sullo scambio con aspiranti docenti ICG nei corsi di studio. Per ottenere una visione esemplificativa in merito all’attuazione dell’esame finale, infine, undici esami scritti del Canton Berna (dei dodici effettuati) sono stati valutati con l’ausilio di una griglia di appositi criteri.

1. Orientamento alle competenze nelle tre parti della procedura di qualificazione

Esame finale. Il quesito principale della valutazione era il seguente: in che misura l’esame finale, nella forma in cui viene svolto oggi nelle scuole professionali, è adatto per una verifica orientata alle competenze?

Tenendo conto di tutti i dati raccolti, la risposta a questa domanda è stata «non sufficientemente».

- In quasi tutti i casi, i compiti dell’esame finale nell’ Area d’apprendimento “Società”, si concentrano troppo su domande dettagliate relative a conoscenze isolate, senza alcuna attività pratica. Al contrario, gli esami nell’Area d’apprendimento “Lingua e comunicazione” sono spesso orientati alle competenze. Entrambi gli ambiti non vengono quasi mai esaminati congiuntamente, anche se questo aumenterebbe sensibilmente l’orientamento alle competenze dei compiti assegnati.

Nella maggior parte dei casi manca un elemento essenziale tipico degli esami orientati alle competenze: la richiesta di svolgere un’attività di trasferimento. Sulla base di quanto affermano le cape perite e i capi periti d’esame, questo ha a che fare col fatto che per molti indirizzi è un’equipe a elaborare i compiti d’esame e il corpo docente ha poche o nessuna possibilità di adattarli alle lezioni svolte. Questo fa sì che l’esame talvolta risulti troppo facile (perché consiste solo in un compito di riproduzione) o troppo difficile (poiché a lezione non sono state elaborate le competenze necessarie). Inoltre, spesso non viene fatta alcuna differenza tra i compiti dedicati alle persone della formazione professionale di base triennale e quadriennale. Un conflitto fondamentale alla base degli obiettivi degli esami viene però tematizzato dalle cape perite e dai capi periti d’esame solo in maniera marginale: i compiti di trasferimento rendono necessario un certo grado di personalizzazione degli esami («chi insegna, valuta»), al contempo c’è tuttavia la volontà di creare eque opportunità attraverso esami standardizzati («equo significa avere esami uguali per tutte le persone in formazione»). - In secondo luogo, nell’esame finale vengono individuate principalmente altre competenze rispetto a quelle che dovrebbero essere verificate. Dall’analisi degli esami emerge inoltre che spesso è necessario esplicitare o spiegare semplici nozioni fattuali, il che, nella frequente combinazione con esami open book (a libro aperto), decade a semplice copiatura. Nel caso in cui non siano permessi ausili, manca la necessaria complessità dei compiti orientati alle competenze, per la cui elaborazione è necessario, tra le altre cose, l’impiego di diverse tipologie di conoscenze.[4] Secondo le cape perite e i capi periti d’esame, non sono pochi i casi in cui vengono rilevate soprattutto competenze intrapersonali, necessarie per destreggiarsi in un esame (di riproduzione) approfondito in termini di materiale, come p. es. la capacità di avere a disposizione una grande quantità di materiale pronto per essere riprodotto in un determinato momento. Negli esami orientati alle competenze, tuttavia, le conoscenze necessarie devono essere ben approfondite per poterle utilizzare in modo mirato per la risoluzione di un problema in un nuovo contesto.

Nota scolastica. Secondo molte cape perite e capi periti d’esame, la nota scolastica risulta sostanzialmente adatta per delineare un quadro delle competenze. Utilizzando diverse forme d’esame, sembrerebbe infatti possibile valutare lo sviluppo e l’applicazione delle competenze. Alcune voci critiche si lamentano tuttavia del fatto che il corpo docente spesso non risulti sufficientemente competente per svolgere un esame che sia efficacemente orientato alle competenze. Anche in questo caso, troppo spesso le domande riguardano nozioni fattuali e di rado la verifica viene svolta sulla base delle competenze e, quando ciò avviene, lo si fa con esami in forma di progetto. La loro correzione, tuttavia, risulta complessa e le prestazioni vengono spesso valutate in modo troppo «clemente» a causa di criteri inadeguati.

Quasi tutte le cape perite e i capi periti d’esame hanno valutato il lavoro di approfondimento come la forma più adeguata per la verifica delle competenze.

Lavoro di approfondimento. Quasi tutte le cape perite e i capi periti d’esame hanno valutato il lavoro di approfondimento come la forma più adeguata per la verifica delle competenze. Sembra infatti che nell’arco dell’intera verifica le persone in formazione possano mostrare molte competenze dell’Area “Lingua e comunicazione” e di natura intrapersonale (soprattutto la gestione del tempo, la forza di volontà e la disponibilità a impegnarsi in modo intenso per un periodo prolungato). Tuttavia, l’individuazione di conoscenze aggiuntive rispetto alla nota scolastica pare piuttosto limitata, soprattutto se considerata in relazione all’elevato dispendio di tempo necessario per il suo svolgimento. Le cape perite e i capi periti d’esame sono inoltre dell’opinione che il lavoro d’approfondimento talvolta non sia accompagnato in modo efficace. Inoltre, una scelta inadeguata dei temi e degli obiettivi ostacolerebbe la realizzazione di un contributo proprio significativo.

2. Condizioni quadro eterogenee in due parti della procedura di qualificazione

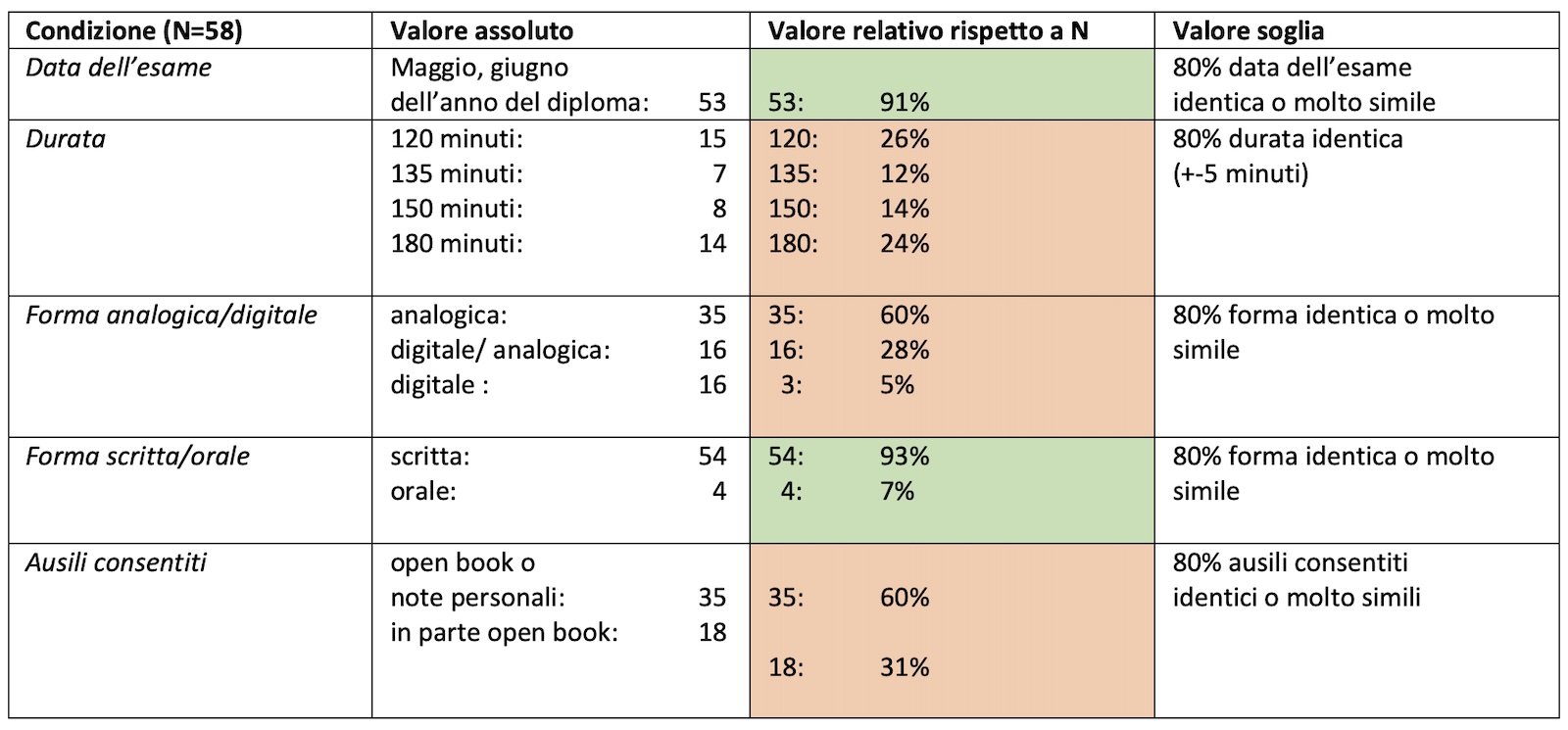

Esame finale. L’eterogeneità riscontrata nelle condizioni quadro formali dell’esame finale è risultata meno grave del previsto. Le persone in formazione vengono valutate quasi sempre poco prima della fine del tirocinio con un esame scritto, della durata che va da due a tre ore, in cui possono avvalersi di carta e penna e un numero variabile di ausili. Già oggi esistono scuole che prevedono un esame finale orale.

La durata, la forma e gli ausili consentiti differiscono tuttavia notevolmente tra loro, salvo alcune eccezioni. Per esempio, una persona in formazione in una scuola viene valutata con un esame orale da 30 minuti, con un supporto cartaceo di dimensioni prestabilite a disposizione come ausilio. In un’altra scuola, invece, per la stessa materia la verifica avviene con un esame scritto da 240 minuti senza possibilità di consultare risorse esterne.

L’esame finale è strutturato in modo simile in molte scuole. Nella maggior parte dei casi è un’equipe del gruppo specializzato ICG di una scuola che elabora un unico esame per tutte le classi. Solo in due Cantoni (Lucerna e Friburgo) gli esami vengono preparati da un apposito gruppo cantonale. Ci sono poi scuole in cui ogni docente struttura il proprio esame finale.

Lavoro d’approfondimento (LA). Le condizioni quadro formali del lavoro d’approfondimento risultano in alcuni casi piuttosto eterogenee. Ci sono per esempio scuole che non svolgono alcun lavoro d’approfondimento, mentre altre prevedono un esame orale di durata compresa tra 5 e 25 minuti. La durata consentita per la preparazione varia tra due indicazioni estreme: sei settimane e sei mesi. Anche i diversi elementi, processo di elaborazione, prodotto, presentazione e (se previsto) esame orale, ricoprono un peso diverso. Infine, la quota di «contributo proprio» o «originale» richiesta assume valori molto diversi (tra 0% e >80%). Il momento per lo svolgimento risulta invece piuttosto omogeneo, ossia prima delle vacanze estive, e lo stesso vale per la possibilità di presentare parti del prodotto in forma digitale (video, blog, ecc.), prevista in quasi tutte le scuole professionali che hanno risposto al sondaggio.

L’influsso di condizioni quadro eterogenee sulle eque opportunità

Le notevoli differenze presenti a livello di condizioni quadro della procedura di qualificazione portano a significative ingiustizie nel confronto tra Cantoni e scuole professionali, che vengono evitate nell’ambito degli esami relativi alle conoscenze professionali.

Le notevoli differenze presenti a livello di condizioni quadro della procedura di qualificazione portano a significative ingiustizie nel confronto tra Cantoni e scuole professionali, che vengono evitate nell’ambito degli esami relativi alle conoscenze professionali. A risultare problematica è anche la sequenza scelta nella maggior parte dei casi in cui il lavoro d’approfondimento precede l’esame finale. Questo porterebbe a ingiustizie tra le persone in formazione più deboli e più forti a livello scolastico, poiché la nota del lavoro d’approfondimento può essere comunicata prima dello svolgimento dell’esame finale. In questo modo, è possibile calcolare quale impegno dedicare alla preparazione e, nella migliore delle ipotesi, concentrarsi sull’esame delle materie professionali, spesso molto impegnativo. Diverse cape perite e diversi capi periti d’esame trovano che questo non sia giusto nei confronti delle persone in formazione con le note più basse.

Queste sarebbero inoltre sottoposte a un carico di lavoro ben più pesante per la preparazione degli esami, poiché mancherebbero loro le strategie di apprendimento necessarie per prepararsi all’esame finale. Svolgere l’esame finale dopo il lavoro d’approfondimento rappresenterebbe quindi una doppia penalizzazione delle persone più deboli.[5] In molti casi, infine, questo carico può risultare ancor più gravoso, poiché in molte scuole professionali l’esame finale viene elaborato per persone in formazione che hanno svolto un tirocinio quadriennale, senza che sia previsto (o consentito) alcun adattamento da parte del personale docente. Nel 63% delle scuole professionali che hanno risposto al sondaggio, ci sono più classi con tirocini triennali rispetto a quelli quadriennali.

L’esame finale crea valore aggiunto soprattutto per il personale docente e dirigente

Il personale docente e dirigente ha l’opportunità di ampliare le proprie competenze professionali attraverso lo scambio che avviene nell’ambito dell’elaborazione dei compiti d’esame.

Alla luce dei risultati descritti, un dato risulta particolarmente evidente: il personale docente e dirigente è soddisfatto dell’attuale modalità di svolgimento dell’esame finale. Un dato in contrasto con lo scarso orientamento alle competenze riscontrato, con la rappresentatività della nota dell’esame finale – valutata solo come modesta dalle cape perite e dai capi periti d’esame – e con il voto troppo basso emerso per l’individuazione di conoscenze aggiuntive del lavoro d’approfondimento rispetto alla nota scolastica. Pare che l’attuale modalità d’esame generi un elevato valore aggiunto, ma non per la determinazione delle conoscenze delle persone in formazione, quanto per lo stesso personale docente e dirigente, che non auspica alcuna modifica. Secondo quanto affermato dalle cape perite e dai capi periti d’esame, questo sarebbe da ricondurre principalmente al fatto che il personale docente e dirigente ha l’opportunità di ampliare le proprie competenze professionali attraverso lo scambio che avviene nell’ambito dell’elaborazione dei compiti d’esame. Un’occasione che rappresenterebbe di fatto una formazione informale almeno una volta l’anno. Il personale docente potrebbe così trattare contenuti didattici simili e rafforzare competenze in linea con ciò che viene verificato in sede d’esame. Alcune persone responsabili della procedura di qualificazione e docenti ICG trovano inoltre che l’esame scritto abbia effetti (inconsapevolmente) positivi, poiché potrebbe contribuire a disciplinare le persone in formazione e il personale docente.

Un’opportunità per un maggior orientamento alle competenze

Dai risultati è emerso che la maggior parte dei Cantoni manterrà l’esame finale in forma scritta. Poiché l’ordinanza e il Programma quadro d’insegnamento prevedono una verifica orientata alle competenze, resta il fatto, indipendentemente dalla modalità di svolgimento di un esame (orale, scritta, digitale), che i compiti d’esame devono avere determinate caratteristiche in linea con una verifica orientata alle competenze. Per la risoluzione di un problema complesso devono essere richiesti l’impiego di conoscenze concettuali e metodologiche e attività di trasferimento più o meno complesse. Secondo i risultati della presente valutazione, però, in molti casi questo non avviene ancora quanto dovrebbe.

Al contempo, il fatto che gruppi di lavoro cantonali e disciplinari di scuole professionali collaborino in un’equipe per l’elaborazione di esami impegnativi rappresenta un’opportunità. Compiti di questo tipo possono e devono essere utilizzati anche per la formulazione delle note scolastiche, aggiungendosi alle forme d’esame orientate al processo che vengono già implementate con successo in diversi luoghi. In questo modo si potrebbe arrivare a un insegnamento di cultura generale orientato alle competenze, importante obiettivo della riforma Cultura generale 2030.

Hadorn, C. (2023). Evaluation des Qualifikationsverfahrens QV im allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz [Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP]

Un’intervista in tedesco con Corinne Hadorn è disponibile qui.

[1] OPCG paragrafo 3, art. 6 (SEFRI, 2006); PQI ICG 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (UFFT, 2006). Entrambi i documenti sono disponibili a questo link. [2] Hans Aebli, pedagogista e psicologo, considera le operazioni mentali come processi mirati (p. es. per elaborare un compito o risolvere un problema), basandosi sui lavori relativi allo sviluppo cognitivo di Piaget e Wygotski. Aebli li definisce come «principio operativo» o «agire interiorizzato» (Aebli, 1976, 1980/1981). [3] Schori-Bondeli et al. (2017) [4] Conoscenze concettuali (le nozioni fattuali sistematizzate e organizzate) e procedurali (metodi, tecniche, know-how). La disponibilità di unità di conoscenza nella formulazione del compito e la portata del trasferimento richiesto influenzano inoltre il grado di complessità e quindi il carico cognitivo di un compito (Maier et al., 2010; Musekamp, 2011; Scharnhorst, 2018) [5] Alcune scuole svolgono l’esame finale all’inizio dell’ultimo semestre, a febbraio. Le lezioni durano quindi cinque o sette semestri, poi all’inizio del semestre conclusivo vengono esaminati principalmente molti contenuti del campo di apprendimento relativo alla società con l’esame finale, per poi valutare in modo molto approfondito le competenze interdisciplinari e quelle dell’Area “lingua e comunicazione” con il lavoro d’approfondimento.Bibliografia

- Aebli, H. (1976). Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf kognitionspsychologischer Grundlage. Klett.

- Aebli, H. (1980/81). Denken: das Ordnen des Tuns. Bd.I: Kognitive Aspekte der Handlungstheorie. Bd. II: Denkprozesse. Klett-Cotta.

- Anderson, L., W. & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Longman.

- Feller, R., & Iselin, M. (2021). Analisi «La cultura generale del 2030 nella formazione professionale di base». Rapporto all’attenzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’Innovazione SEFRI.

- Maier, U., Kleinknecht, M., Metz, K., & Bohl, T. (2010). Ein allgemeindidaktisches Kategoriensystem zur Analyse des kognitiven Potenzials von Aufgaben. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 28(1), 84–96.

- Musekamp, F. (2011). Zum Zusammenhang von Objektivität, Reliabilität und Validität bei verschiedenen Erhebungsmethoden der beruflichen Kompetenzdiagnostik. In F. Howe & G. Spöttl (Ed.), Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung – Probleme und Perspektiven. (Fig. 7, pp. 40–56). Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

- Prodromou, L. (1995). The backwash-effect: from testing to teaching. ELT Journal, 49(1), 209–213.

- Scharnhorst, U. (2018). Valutazione orientata alle competenze. Basta ripetere a memoria, meglio ragionarci sopra. skilled, 2(18), 15.

- Schori Bondeli, R., Schmuki, D., & Erne, M. (2017). Unser Leben. Unsere Welt. Unsere Sprachen. hep Verlag.

Citazione

Hadorn, C. (2025). Gli esami ICG oggi non riescono a mettere sufficientemente in luce le competenze delle persone in formazione. Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica 10 (11).