Thèse publiée par les éditions Chronos

De l’apprenti à la personne en formation

La thèse Vom Lehrling zum Lernenden (« De l’apprenti à la personne en formation ») vient d’être publiée aux éditions Chronos. Les jeunes de la formation professionnelle sont au centre de celle-ci. Au cours de la période étudiée, à savoir entre 1950 et 1970, ils ont évolué et sont passés du statut d’apprentis conformistes et travailleurs à celui de personnes en formation sûres d’elles et attachées à leurs droits. Dans cet article, l’autrice décrit le rôle clé de ces jeunes pour l’économie et la société et met en lumière quelques aspects intéressants pour la recherche sur la formation professionnelle.

Ce livre offre un point de départ pour répondre à des questions centrales comme : Qui étaient les apprentis ? Comment et où étaient-ils formés ? Quelle était la situation des femmes dans la formation professionnelle ?

Le livre « Vom Lehrling zum Lernenden » invite à en savoir plus sur la manière dont la société perçoit les apprentis[1] à partir d’une perspective historique. La période étudiée va de 1950 à 1970 ; elle revêt une grande importance pour le développement de la formation professionnelle en Suisse. Cette période a été marquée par la révision de la première loi sur la formation professionnelle (en vigueur à partir de 1965), par une forte extension des matières scolaires dans l’apprentissage ou par la création des écoles professionnelles supérieures et des écoles d’ingénieurs.

Ce livre offre un point de départ pour répondre à des questions centrales comme : Qui étaient les apprentis ? Comment et où étaient-ils formés ? Quelle était la situation des femmes dans la formation professionnelle ? Quels étaient les loisirs des jeunes dans la formation professionnelle ? Dans quelle mesure la manière dont ils sont perçus par la société a-t-elle évolué au cours de cette période de vingt ans ?

Pour l’analyse, trois profils types d’apprentis au cours de cette période ont pu être expliqués. Ils montrent comment les jeunes dans la formation professionnelle ont évolué, passant du statut de personnes conformistes et travailleuses, à celui de personnes avec un besoin de protection et d’intégration puis, finalement, à celui de personnes sûres d’elles et attachées à leurs droits.

Plutôt que de restituer le contenu du livre, cet article vise davantage à suivre son principal objectif et à placer les personnes en formation au premier plan. Il met en lumière deux domaines thématiques.

- Le rôle-clé indispensable des personnes en formation dans le système de la formation professionnelle et dans la société

- L’étude scientifique des apprentis dans la recherche sur la formation professionnelle dans une perspective historique et l’étude scientifique des personnes en formation dans la recherche sur la formation professionnelle aujourd’hui

Les personnes en formation et leur rôle-clé dans la formation professionnelle suisse

Les apprentis avaient déjà un rôle central au temps des corporations

Au temps des corporations, les apprentis avaient déjà un rôle-clé en Suisse. Le développement et la stabilité des professions artisanales ainsi que la transmission des traditions de fabrication dépendaient en grande partie de la formation de la relève professionnelle – même si la réalisation d’un apprentissage dans des corporations était réservée à quelques fils de maîtres d’apprentissage et/ou à des jeunes hommes issus de familles aisées. Les maîtres d’apprentissage les formaient selon le principe suivant : ils montraient aux apprentis comment faire et ces derniers devaient reproduire ces gestes. Ils transmettaient leurs connaissances professionnelles, enseignaient des techniques et procédés de production ainsi que des règles de formation. L’objectif était de donner aux apprentis les moyens d’exercer leur art de manière autonome.

Le rôle-clé des personnes en formation est resté

En plus du lieu d’apprentissage qu’est l’entreprise, un enseignement scolaire s’est aussi développé (à partir de 1750 environ dans des écoles de dessin).

Les structures de formation et les lieux de l’apprentissage ont fortement changé depuis. Les jeunes ne sont plus formés dans des communautés où vivaient la famille du maître d’apprentissage (Wettstein, 2020). En plus du lieu d’apprentissage qu’est l’entreprise, un enseignement scolaire s’est aussi développé (à partir de 1750 environ dans des écoles de dessin). Malgré cette évolution vers un système dual, voire trial, les personnes en formation restent les acteurs centraux du système de la formation professionnelle en Suisse. Telle est la manière dont ils sont désignés depuis la dernière révision de la loi. Ce sont eux qui donnent au système sa raison d’être.

L’autrice décrit ci-après l’importance centrale des apprentis autrefois et des personnes en formation aujourd’hui pour le système de la formation professionnelle et la société de manière générale.

- L’évolution, l’image et la stabilité à long terme des métiers d’apprentissage, par exemple de professions artisanales rares comme la lutherie ou la dorure, dépendent dans une large mesure de l’enthousiasme des jeunes gens. Le métier qu’ils choisiront détermine la transmission des traditions de formation aux générations futures (contrôle fédéral des finances, 2024).

- Les points de vue et les expériences des personnes en formation ont joué et continuent de jouer un rôle important dans le développement des formations professionnelles et leur qualité. Ainsi, au cours des années 1960, les apprentis ont demandé à bénéficier d’une formation scolaire plus approfondie, en plus de la formation pratique professionnelle, à l’image de celle dont bénéficiaient leurs collègues du même âge dans les gymnases. Ces doléances ont été entendues par les instances de la politique de formation professionnelle et ont déclenché des discussions sur le renforcement d’un enseignement scolaire pour les apprentis, par exemple lors du Congrès de Liestal en 1970 (voir à ce sujet : Freidorfer, 2025, p. 168). Aujourd’hui encore, la voix des personnes en formation est entendue lorsqu’il s’agit de questions liées à la formation professionnelle. Ainsi, la loi sur la formation professionnelle (LFPr 2002, art. 10) prévoit explicitement des « droits de participation » pour les personnes en formation dans la formation en entreprise et dans les écoles. La voix des personnes en formation est aussi jugée indispensable quand les problématiques soulevées visent à accroître l’attractivité de la formation professionnelle (USS, 2025). Ainsi, dans certains lieux de la pratique professionnelle, les personnes en formation peuvent exprimer leurs demandes dans une sorte de « comité d’entreprise » (Schweizerhof, 2025). Dans le contexte scolaire, elles peuvent donner leur feed-back via un formulaire (Centre de formation professionnelle et continue d’Uri, 2025).[2]

- La Suisse est aussi concernée par la pénurie de main-d’œuvre spécialisée et les places d’apprentissage vacantes. En 2024, une pénurie de spécialistes a par exemple été observée dans les domaines professionnels suivants : chef et cheffe de chantier, électricien et électricienne, contremaître, polymécanicien et polymécanicienne ou spécialiste dans les métiers de la santé (The Adecco Group & Institut sociologique de l’Université de Zurich, 2024, p. 45; CDF, 2024). Avec leur volonté d’effectuer une formation professionnelle et leur participation active à cet effet, les personnes en formation contribuent de manière essentielle à assurer la relève de la main-d’œuvre qualifiée et à renforcer le potentiel de main-d’œuvre.

- Très tôt, pendant leur formation, les personnes en formation contribuent à renforcer l’image du système suisse de la formation professionnelle et à valoriser cette dernière, par exemple lorsqu’elles participent à des championnats des métiers (SwissSkills et WorldSkills). Ainsi, lors de la dernière édition des WorldSkills à Lyon en 2024, des personnes en formation suisses se sont illustrées dans plusieurs métiers et ont remporté sept médailles d’or.

- Avec leur savoir-faire professionnel, elles contribuent de manière déterminante à la compétitivité économique de la Suisse.

Les personnes en formation hier et aujourd’hui dans la recherche sur la formation professionnelle

Les personnes en formation dans la recherche actuelle sur la formation professionnelle

Même si les personnes en formation représentent une valeur indispensable dans la formation professionnelle, elles sont rarement prises en compte en tant qu’individus avec leurs expériences, points de vue et valeurs dans la recherche actuelle sur la formation professionnelle en Suisse.

Même si les personnes en formation représentent une valeur indispensable dans la formation professionnelle, elles sont rarement prises en compte en tant qu’individus avec leurs expériences, points de vue et valeurs dans la recherche actuelle sur la formation professionnelle en Suisse. Cependant, des questions sur la satisfaction, la santé psychique ou la résilience des personnes en formation ont été prises en compte dans deux enquêtes à grande échelle (Yousty, 2023; Schmocker et al., 2024). L’évolution de leur identité professionnelle, par exemple dans le commerce de détail, est également étudiée (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2020;). Les personnes en formation sont aussi un sujet d’études dans le cadre de contextes de formation professionnelle plus larges, par exemple à propos de l’utilisation de l’IA ou de leur motivation d’apprendre. En tant qu’individus, les personnes en formation sont relativement peu mises sur le devant de la scène. Des questions comme celles ci-après ne semblent pas suffisamment étudiées : Qui sont les personnes en formation aujourd’hui ? Comment se perçoivent-elles? Comment organisent-elles leurs loisirs ?

Les personnes en formation dans la recherche historique sur la formation professionnelle

Même dans la recherche historique sur la formation professionnelle, il existe actuellement peu d’études sur les jeunes dans la formation professionnelle. Parmi les rares travaux à ce sujet, on peut citer ceux d’Esther Berner (2019), qui étudie l’apprenti à partir de la perspective du discours suisse sur les droits. Dans son travail de recherche, Lorenzo Bonoli (2017) s’est aussi intéressé aux apprentis et a décrit leur rôle multiple en tant que jeunes travailleurs, apprenants, mineurs et personnes en pleine croissance. Dans ses nombreux écrits sur l’histoire de la formation professionnelle en Suisse, Emil Wettstein s’est intéressé de manière récurrente aux jeunes dans la formation professionnelle (Wettstein, 2020) et s’est penché de manière approfondie sur les dimensions sémantiques du terme « apprenti » (Wettstein, 2010).

Les apprentis comme sujet de recherche avant le passage au nouveau millénaire

Au cours de la période étudiée, de 1950 à 1970, les apprentis étaient régulièrement au centre de l’attention dans des analyses et rapports scientifiques. Non seulement des chercheurs, mais aussi des responsables de la formation professionnelle, par exemple des directeurs d’offices de la formation professionnelle ou les enseignants, ont consigné par écrit leurs expériences et leurs observations. On peut citer par exemple Erwin Jeangros, juriste, auteur du développement d’une pédagogie adaptée à la formation professionnelle et ancien directeur de l’office cantonal des formations professionnelles de Berne. Dans ses écrits, il s’est intéressé à la situation des apprentis en Suisse (1934), leur « éducation au métier » (1950), leur comportement dans les groupes de jeunes et d’apprentis (1953) ou leurs habitudes en matière de lecture (1954). Hans Chresta, psychologue social et ancien directeur de l’office de la formation professionnelle du canton de Zurich, a réalisé de nombreuses études sur les apprentis. Il a par exemple étudié leurs habitudes en matière de cinéma et de télévision (1958), leurs loisirs et leur comportement dans des groupes de jeunes (1970).

Dans les années 1970, la recherche s’est concentrée sur des thèmes en lien avec le développement de la personnalité des apprentis. Des aspects tels que le développement des compétences sociales ou le renforcement de leur intérêt pour la formation continue ont occupé une importance toujours plus grande. À partir des années 1980, le sujet de recherche que sont les apprentis prend un nouvel élan. Les efforts visant à « établir une recherche sur la formation professionnelle et/ou une recherche sur la pédagogie adaptée à la formation professionnelle à partir des années 1970 ont pu être des facteurs déclencheurs » (Freidorfer, 2025, p. 31). Ainsi, à partir de 1970, il existait un institut pour la recherche professionnelle et la pédagogie adaptée à la formation professionnelle. Celui-ci était rattaché à l’office pour la formation professionnelle du canton de Zurich. Chresta a aussi appelé de ses vœux la mise en place d’une recherche sur la pédagogie adaptée à la formation professionnelle qui devait aussi prendre en compte la « psychologie des apprentis » (Freidorfer, 2025, S. 31). L’institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP), dont l’une des missions principales était la recherche sur la formation professionnelle, a été créé en 1972.

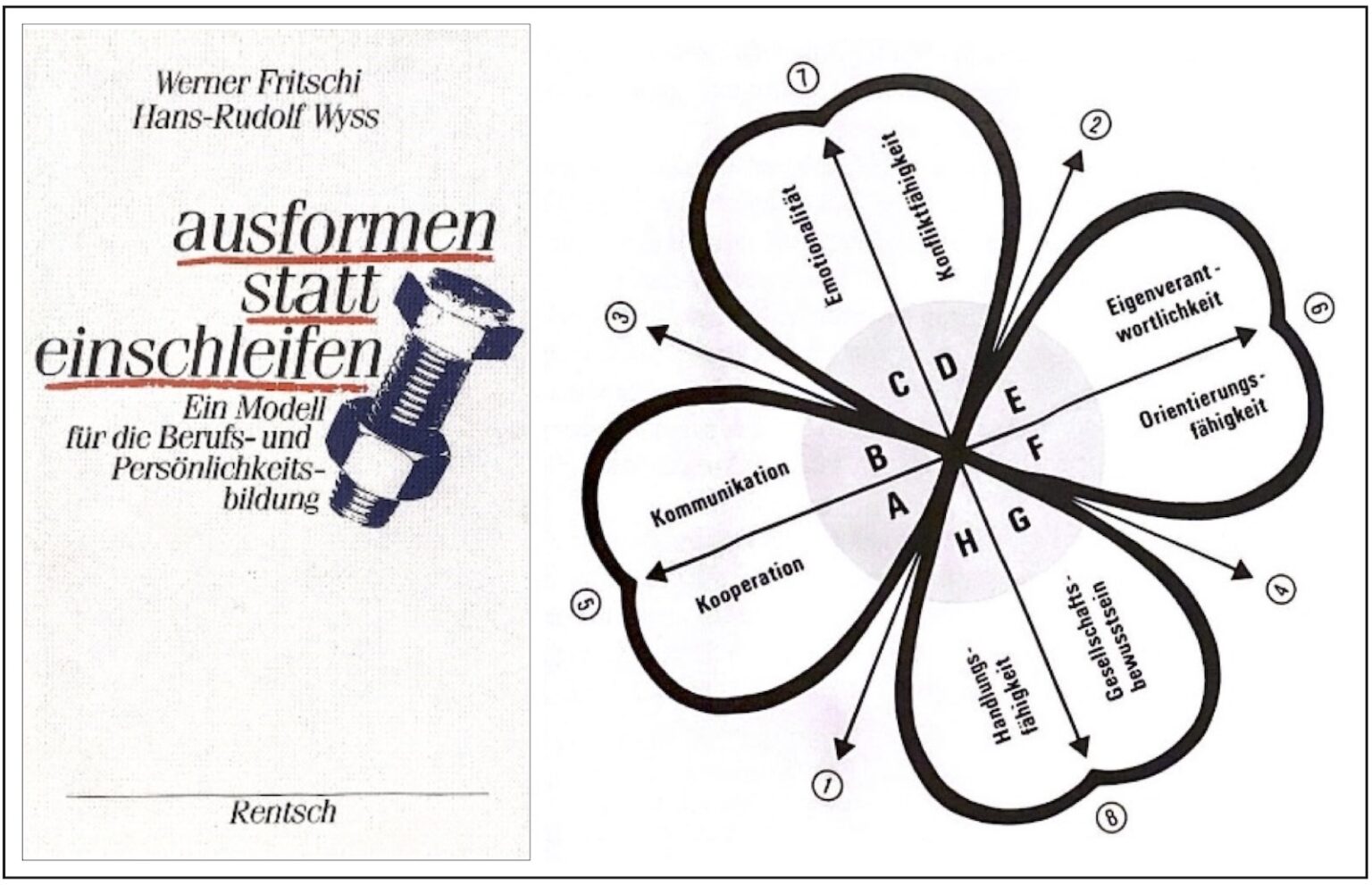

Les travaux d’Anthamatten et al. (1981) illustrent la diversité des travaux de recherche publiés au cours des années 1980. Dans leur analyse, les auteurs s’intéressent aux conditions de vie et d’apprentissage des apprentis dans le Haut-Valais. Au moyen d’un questionnaire, 809 apprentis ont été interrogés sur des thèmes divers, par exemple leur satisfaction dans l’entreprise et à l’école, leurs intérêts politiques et la manière dont ils organisent leurs loisirs. Chez Fritschi & Wyss (1981), les questions portaient principalement sur la formation professionnelle et le développement de la personnalité des apprentis. Kraft et al. (1985) se sont intéressés à la situation de formation des apprentis et aux changements de leur personnalité durant leur apprentissage. Autre exemple pour terminer : dans leur projet « Education et vie active », Steiner et Villiger (1986) ont étudié le développement de la personnalité des apprentis au cours de leur apprentissage et se sont intéressés à leur parcours professionnel. L’un de leurs principaux objectifs était de créer les bases pour contribuer à améliorer la formation professionnelle.

Conclusion

Les personnes en formation jouent un rôle déterminant dans la transmission des traditions professionnelles et dans la stabilité des professions. Elles contribuent à assurer la relève de la main-d’œuvre qualifiée, elles favorisent l’innovation et participent à la compétitivité de la Suisse. ll existe une relation directe entre leur bien-être, l’enthousiasme dont elles font preuve dans l’apprentissage de leur métier, leur implication dans la formation et la « santé » d’un système de formation professionnelle.

Le livre « Vom Lehrling zum Lernenden » présente une analyse rétrospective des jeunes dans la formation professionnelle, la manière dont ils sont perçus par la société et leur développement au fil des années entre 1950 et 1970. Des enseignements de cette époque peuvent aider à décrypter et à mieux comprendre les évolutions actuelles concernant les personnes en formation. Même aujourd’hui, une réflexion sur les questions suivantes semble avoir une importance essentielle pour la recherche sur la formation professionnelle et la pratique professionnelle :

- Que savons-nous sur les personnes en formation ?

- Comment vont-elles (surtout par rapport à leurs changements récurrents entre deux univers d’apprentissage – l’école et l’entreprise – et à l’application des contenus scolaires dans la pratique professionnelle) ?

- Dans quelle mesure sont-elles heureuses dans leur formation et dans leur vie ?

- Dans quelle mesure jugent-elles que leur formation a du sens ?

- Se sentent-elles valorisées par la société et ont-elles le sentiment d’appartenir à cette dernière ?

Citation

Freidorfer, L. (2025). De l’apprenti à la personne en formation. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (14).