La participation numérique de personnes handicapées à la formation professionnelle

La participation numérique ne va pas de soi

Les technologies numériques ouvrent de nouvelles possibilités de participation aux personnes handicapées. Mais elles recèlent aussi des risques d’exclusion, par manque d’accessibilité par exemple. Ceci concerne également la formation professionnelle. Un projet de recherche a montré que les organismes éducatifs n’agissent toujours pas suffisamment pour l’inclusion des élèves souffrant d’un handicap. La raison principale : un manque de conscience des difficultés de participation et l’absence de stratégies pour venir à bout de ces difficultés. Bien souvent, ce sont aussi les moyens et instruments de mise en œuvre qui manquent. On note également une absence de responsabilités et consignes claires.

Situation

Par le biais de divers textes juridiques tels que la Constitution fédérale (art. 8, alinéas 2 et 4) et la CDPH (2006), la Suisse s’est engagée à mettre fin aux discriminations envers les personnes handicapées et à favoriser la participation de ces dernières à la société. On appelle les organismes éducatifs à assurer l’accessibilité de leurs services aux personnes handicapées et à employer des technologies permettant de compenser les handicaps individuels.

Le projet de recherche « Participation numérique de personnes handicapées à la formation professionnelle et continue »[1] s’est donné pour objectif de recueillir des données concernant les dimensions de la participation numérique et les facteurs ayant une influence à ce propos. Le présent article montre, selon diverses perspectives, ce qui aide et ce qui fait entrave à la participation numérique.

Méthodologie

Le projet s’oriente sur le modèle de handicap de l’OMS (2002) qui décrit le handicap comme le résultat d’une interaction entre une personne handicapée et son environnement. Ce dernier favorise ou gêne la participation de la personne concernée : c’est-à-dire ses chances de prendre part, de manière équitable, à une certaine sphère de la vie. Dans le contexte de la formation professionnelle, la participation numérique désigne donc la possibilité d’utiliser les technologies et médias numériques en vue de participer au processus éducatif (Kempf, 2013 ; Papadopoulos, 2012 ; Schädler et al., 2024).

Pour l’étude qualitative, on a interrogé 42 personnes apprenantes souffrant d’un handicap, ainsi que 10 spécialistes. 17 responsables d’organismes éducatifs ont permis un aperçu de la mise en œuvre de la participation numérique. Un sondage en ligne à l’échelle nationale (échantillon n = 431 personnes issues de 289 organismes) a fourni des résultats quantitatifs, tandis que des tests d’accessibilité numérique ont permis de vérifier, pour six organismes, l’accessibilité de l’infrastructure numérique et du matériel d’apprentissage numérique.

Les données ont été recueillies dans l’ensemble des trois régions linguistiques de Suisse, et leur exploitation a eu lieu en suivant la méthode de la théorie ancrée ainsi que des méthodes quantitatives.

Sélection de résultats

Les personnes apprenantes handicapées interrogées voient, dans les nouvelles technologies, avant tout des opportunités d’autonomie ainsi que d’inclusion professionnelle et sociale. Mais pour cela, il est crucial que les médias numériques concernés puissent être utilisés sans entrave.

« Lorsque, d’accord, tout est numérique et tout est bien, mais que l’on n’y a soi-même peut-être pas accès, seulement de façon limitée, alors c’est bien entendu, alors c’est défavorisant » (Monsieur C., élève handicapé)

Bien souvent toutefois, dans les organismes éducatifs interrogés, l’accessibilité et la disponibilité des médias et technologies numériques, pour les élèves en situation de handicap, sont rendues d’autant plus difficiles par des déficiences structurelles et par la dépendance vis-à-vis de tierces parties. Résultat : ce sont en grande partie les ressources personnelles des personnes handicapées qui déterminent leur participation numérique.

Difficultés pour les organismes éducatifs

Attitudes et structures inclusives

Un manque de conscience des difficultés de participation, et l’absence de stratégies pour venir à bout de ces difficultés, viennent compliquer la mise en œuvre de la participation numérique.

« Mais de manière générale, je dirais que beaucoup ont vraiment du mal à ouvrir les locaux de telle manière que nous soyons vraiment accessibles. » (section Diversité)

Bien souvent, les moyens et instruments de mise en œuvre manquent, mais on note aussi l’absence de responsabilités et consignes claires. En outre, on constate que les attitudes inclusives ne sont, dans la plupart des cas, pas ancrées sous forme de concept ; et que les thématiques du handicap et de la numérisation ne sont que peu mises en relation de façon stratégique.

« Nous n’avons jamais eu de plan stratégique, que ce soit du canton ou en interne, qui nous dise de manière claire : faites attention à cet aspect précis lors du choix des outils numériques. » (direction)

Rôle clé du personnel enseignant

Le personnel enseignant endosse un rôle clé dans la mise en œuvre de la participation numérique. Avec la forte hausse des demandes de compensation des désavantages et avec l’emploi croissant de nouvelles technologies dans le quotidien éducatif, ce sont aussi les besoins des élèves en matière d’assistance par le corps enseignant qui augmentent. Qui plus est, dans la majeure partie des organismes éducatifs interrogés, la préparation d’un matériel d’apprentissage accessible à tous relève de la responsabilité du personnel enseignant ; même si ce dernier ne reçoit que peu de consignes, d’aide ou même de ressources de temps supplémentaires à cet effet. Résultat : cette tâche est considérée comme une charge supplémentaire, et citée comme une raison pour laquelle le corps enseignant refuse en partie de réagir aux besoins d’assistance des élèves souffrant de handicap, ou ne montre que peu de propension à développer les possibilités de participation numérique.

« Nous avons d’ores et déjà de grandes difficultés à motiver le personnel enseignant et à aménager de bonnes et belles salles de cours, avec toutes les possibilités offertes par Moodle. Et maintenant, il faudrait encore que ce soit accessible aux personnes handicapées. » (section Didactique)

Accessibilité des ressources d’apprentissage numériques

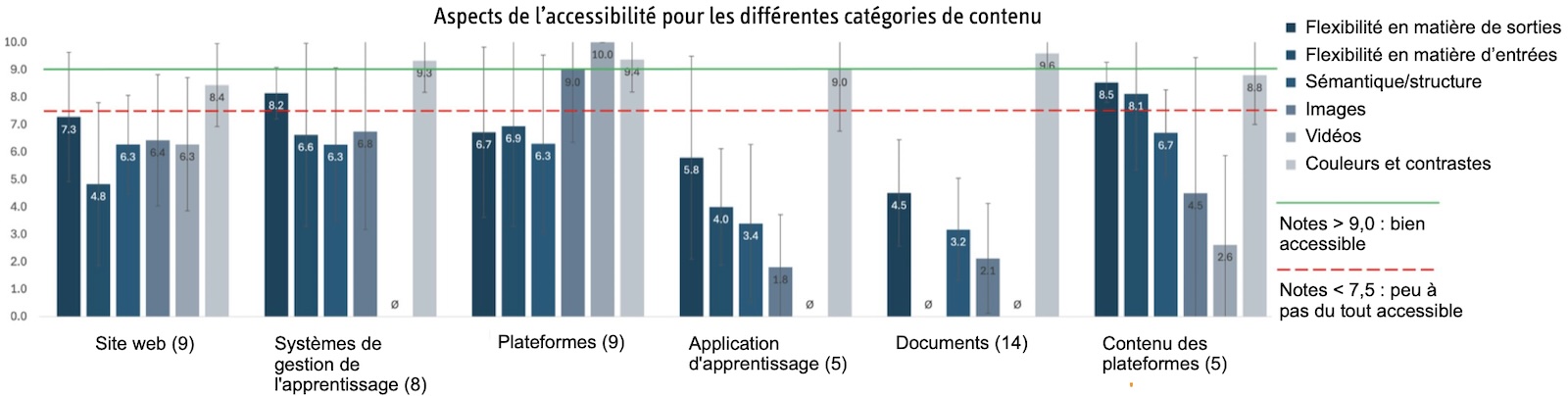

Les élèves en situation de handicap évoquent de nombreuses barrières numériques. Les tests d’accessibilité montrent, eux aussi, de grandes lacunes dans l’infrastructure numérique, le matériel d’apprentissage et les portails d’information.

Graphique no 1 : Résumé des résultats des tests d’accessibilité numérique. Les tests ont été effectués sur des sites internet, des learning management systems (LMS), des plateformes, des applications d’apprentissage, des contenus disponibles sur plateforme ainsi que des documents, pour différents secteurs, en se rapportant à six catégories. Il apparaît que les documents et les applications d’apprentissage, en particulier, ne sont pas accessibles.

En ce qui concerne les outils d’enseignement, les organismes éducatifs pointent aussi le doigt sur le rôle joué par d’autres acteurs, tels que les organisations interprofessionnelles ou les éditeurs.

« Mais il y a aussi certaines obligations en matière d’outils d’enseignement, et nous dans les écoles, nous n’avons aucune influence là-dessus. Et là, l’accessibilité numérique n’est absolument pas donnée, et nous luttons toujours beaucoup avec cet éditeur. » (professeur)

Certes, dans l’ensemble, beaucoup de monde s’accorde à dire que la numérisation pourrait ouvrir de nouvelles possibilités en matière de compensation des désavantages. Et pourtant, les outils d’assistance numérique ne sont instaurés et autorisés que de façon limitée. Les raisons fournies sont, entre autres, un manque de connaissances ainsi que la crainte que les élèves puissent se servir de ces ressources pour tricher aux examens.

Malgré les difficultés susmentionnées, on distingue également des évolutions positives. Les organismes éducatifs font part de diverses mesures visant à favoriser la participation numérique et la sensibilisation du personnel enseignant, ou d’offres de formation continue.

Difficultés pour les élèves en situation de handicap

Compétences numériques

La grande majorité des personnes apprenantes handicapées interrogées déclare avoir régulièrement recours à des outils d’assistance numérique dans son quotidien éducatif.

« Alors je participe aussi avec mon téléphone là où les professeurs n’aiment pas trop ça, sans vidéo du coup. Mais j’ai expliqué à tout le monde et alors ils ont quand même compris. Oui, je trouve ça beaucoup plus facile. » (Mme K., élève handicapée)

Ces élèves développent des stratégies d’action pour compenser leurs limitations fonctionnelles et pour venir à bout des défis numériques posés par leur formation initiale ou continue.

Mais un fossé numérique apparaît également : bien souvent, les élèves ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires.

« J’ai été confronté à une génération dont je pensais qu’elle maîtrisait le numérique bien mieux que ce que fut finalement la réalité. » (section Compensation des désavantages)

En particulier pour les élèves en situation de handicap, un manque de compétences et d’équipement numériques vient accroître le risque de limitation de leur participation : puisque l’utilisation d’outils d’assistance numérique et l’accès à ces derniers présupposent une certaine affinité informatique.

« D’une certaine manière, il y a donc un double handicap. Une personne handicapée (…) risque d’avoir un deuxième handicap en plus, qui est de ne pas savoir utiliser ou de ne pas avoir l’opportunité d’utiliser des outils numériques, ou de ne pas en avoir connaissance. » (direction)

Stratégies individuelles pour surmonter la situation

Ces personnes évoquent souvent des situations stigmatisantes : par exemple lorsqu’elles doivent attirer l’attention sur leur handicap de manière répétée afin de bénéficier d’une aide correspondante.

Pour la plupart des élèves en situation de handicap, le manque d’accessibilité signifie des efforts supplémentaires en vue de trouver des solutions aux obstacles existants. Ces personnes évoquent souvent des situations stigmatisantes : par exemple lorsqu’elles doivent attirer l’attention sur leur handicap de manière répétée afin de bénéficier d’une aide correspondante. Certaines de ces personnes résistent de manière ciblée en transmettant leur savoir et en procédant à des explications. Mais bien souvent, les personnes concernées se sentent elles-mêmes coupables de leur participation limitée, voire s’abstiennent même entièrement de services d’assistance ou de compensation de leurs désavantages en raison des réactions auxquelles elles font face.

Recommandations d’action

Les résultats montrent qu’un manque de sensibilisation aux risques d’exclusion numérique des élèves en situation de handicap s’accompagne souvent de lacunes structurelles, d’un financement insuffisant ou d’un manque de mise en œuvre de mesures de soutien. C’est pourquoi les recommandations misent en première ligne sur des mesures de prise de conscience et de sensibilisation aux barrières numériques, afin d’améliorer de manière durable les chances de participation des élèves en situation de handicap.

Pour ancrer et standardiser des valeurs, structures et processus inclusifs au sein des organismes éducatifs, il est indispensable de développer des stratégies et concepts clairs, qui mettent en relation les thématiques de la numérisation et du handicap. Les compétences en matière d’accessibilité numérique doivent être développées et mises à disposition. Il est particulièrement important que le personnel enseignant soit rendu capable de mettre à disposition des contenus d’apprentissage sous différents formats et de produire un matériel d’apprentissage accessible à tous. Pour cela, le soutien de services spécialisés internes ou externes peut s’avérer utile. Il s’agit par ailleurs de mettre à disposition des ressources suffisantes pour couvrir l’effort supplémentaire représenté par le développement de ressources d’apprentissage numériques accessibles à tous et par l’assistance appropriée aux besoins des élèves en situation de handicap. La participation numérique devrait être intégrée comme thématique dans la formation initiale et continue du personnel enseignant et du personnel de direction de la formation professionnelle, afin que la confrontation à cette thématique devienne une partie intégrante de leur profession.

Lors de l’acquisition d’une infrastructure numérique et de matériel d’apprentissage numérique, l’accessibilité pour les personnes handicapées devrait constituer un critère central qui soit également ancré dans la stratégie de numérisation.

La mise en place d’une infrastructure numérique qui n’exclue personne est une condition préalable essentielle à une formation professionnelle inclusive. Les organismes éducatifs devraient régulièrement contrôler leur infrastructure numérique pour vérifier qu’elle soit bien accessible aux personnes handicapées, et identifier et éliminer les obstacles existants. Les mesures reposant sur le principe de la conception universelle devraient être appliquées en priorité, puisqu’elles profitent à tout le monde. Lors de l’acquisition d’une infrastructure numérique et de matériel d’apprentissage numérique, l’accessibilité pour les personnes handicapées devrait constituer un critère central qui soit également ancré dans la stratégie de numérisation. Dans ce cadre, l’expertise des élèves et du personnel handicapés devrait être activement mise à profit, en les impliquant par exemple dans les processus d’approvisionnement et d’évaluation.

Les organismes éducatifs peuvent favoriser davantage encore la participation numérique des élèves en situation de handicap en attirant leur attention sur les possibilités offertes par les outils d’assistance numérique, et en leur enseignant des compétences numériques. Pour cela, un rôle central est joué par l’adoption d’une attitude positive vis-à-vis de l’emploi de médias numériques dans le quotidien de la formation, ainsi que dans le cadre de la compensation des désavantages. Ce n’est que par une approche systématique et holistique qu’il est possible de mettre en place des offres éducatives qui soient, sur le long terme, inclusives et accessibles à tous. Le « cadre d’orientation pour la participation numérique »[2], qui sera publié au cours de l’année 2025, proposera des angles d’approche et un soutien concret à cet effet.

Perspectives

La transformation numérique est synonyme de changement fondamental pour le monde du travail et le contexte éducatif. Les organismes éducatifs doivent non seulement faire face à des défis portant sur leur infrastructure et leur didactique ; mais ils doivent aussi prendre en compte de nouveaux profils professionnels et de nouvelles exigences en matière de compétences. Les résultats de l’étude montrent que dans cette dynamique, la participation numérique des élèves en situation de handicap ne bénéficie bien souvent que d’une faible priorité. Par conséquent, ces élèves doivent mettre en œuvre des efforts supplémentaires pour venir à bout des obstacles à leur participation.

L’objectif de la politique éducative suisse, qui consiste à rendre possible l’obtention d’un diplôme de degré secondaire II pour 95 % des jeunes de 25 ans, ne peut être atteint qu’en prenant en compte, de manière conséquente, les élèves en situation de handicap. Dans ce cadre, la participation numérique joue un rôle clé. Les organismes éducatifs de même que les acteurs et actrices politiques, les organisations interprofessionnelles et les maisons d’édition de matériel pédagogique doivent endosser ensemble cette responsabilité.

L’Alliance inclusion numérique suisse (ADIS), fondée en 2024, s’engage pour un « avenir numérique inclusif » (ADIS, 2025). Reste à voir dans quelle mesure cette mission portera ses fruits également dans le domaine de la formation professionnelle.

[1] Le projet de recherche « Participation numérique de personnes handicapées à la formation professionnelle » a été financé par le Fonds national suisse (FNS) dans le cadre du Programme national de recherche 77 « Transformation numérique ». Le projet a été mené de 2020 à 2024 à la Haute école de travail social (FHNW) sous la direction de Gabriela Antener, Anne Parpan-Blaser et Olivier Steiner avec la collaboration de Silvano Ackermann, Julia Bannwart Garibovic, Anton Bolfing et Fabienne Kaiser. [2] Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.inclusion-digital.chBibliographie

- ADIS – Allianz Digitale Inklusion Schweiz (2025). www.adis.ch, Zugriff am 22.01.2025.

- Kempf, Matthias (2013): Digitale Teilhabe und UN-Behindertenrechtskonvention. In: SIEGEN: SOZIAL. Analysen, Berichte, Kontroversen. 18 (1), S. 16-23. Zugriff am19.02.2023.

- Papadopoulos, Christian (2012). Barrierefreiheit als didaktische Herausforderung. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 2, 37–39.

- Schädler, J., Kahle, U., Lippa, B., Bächler, L., Hünefeld, L., & Saerberg, S. (2025). Digitale Teilhabe und assistive Technologien im Kontext von Behinderung. In U. Kahle & J. Schädler (Hrsg.), Digitale Teilhabe und personenzentrierte Technologien im Kontext von Menschen mit Behinderungen (1. Auflage, S. 25–46). Lebenshilfe-Verlag.

- UN United Nations (2006): Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Zugriff: 19.02.2023.

- WHO (World Health Organization) (2002): Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF – The International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva. Zugriff am 10.11.2024.

Citation

Antener, G. & Garibovic, J. B. (2025). La participation numérique ne va pas de soi. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (5).