Livre sur le processus du conseil en orientation

Les 5As du conseil en orientation : un guide pour la pratique

Le « modèle des 5As » effectue une synthèse des travaux antérieurs afin de présenter un cadre intégratif cohérent du processus de conseil en orientation. La présentation détaillée des phases et des étapes de ce modèle permet de clarifier les enjeux et compétences liés à cette pratique. Elle invite également à remettre en question certains acquis considérés comme immuables, tels que l’évaluation des compétences, l’idée de développer des projets de carrière à long terme, la croyance dans la supériorité de la « science » sur la pratique, ainsi que la pertinence de la recherche comme repère principal de ce processus.

Tout le monde pense savoir ce qu’est le conseil en orientation, jusqu’au moment où il s’agit d’en préciser les étapes et les processus clés : à ce moment-là, plus personne ne semble vraiment s’accorder… C’est du moins ce que laissent penser les rares travaux qui ont tenté de décrire ce processus d’une manière ordonnée et séquentielle (e.g., Gysbers et al., 2014; Kidd, 2007; Lent & Brown, 2020; Niles & Harris-Bowlsbey, 2017) ; ces auteurs identifiant entre trois et sept « étapes clés » aux contenus souvent variables. Ce manque de repères complique la tâche des praticiens et praticiennes de l’orientation, aussi bien en formation (qui peinent à assembler les pièces du processus dans un tout cohérent) qu’expérimentés (qui ont du mal à expliquer aux partenaires institutionnels la spécificité et la plus-value de leur démarche). Ce flou complique aussi la tâche des chercheurs et chercheuses, car l’absence de consensus rend difficile de mesurer les « effets » réels du conseil en orientation. Pour pallier ce manque, ils et elles ont souvent recours à des moyens limités et en même temps discutables, comme la mesure de l’écart pré-post d’interventions standardisées aux moyens d’indicateurs généraux comme le degré d’indécision ou de sentiment d’auto-efficacité vocationnelle.

Un modèle intégratif du processus de conseil en orientation

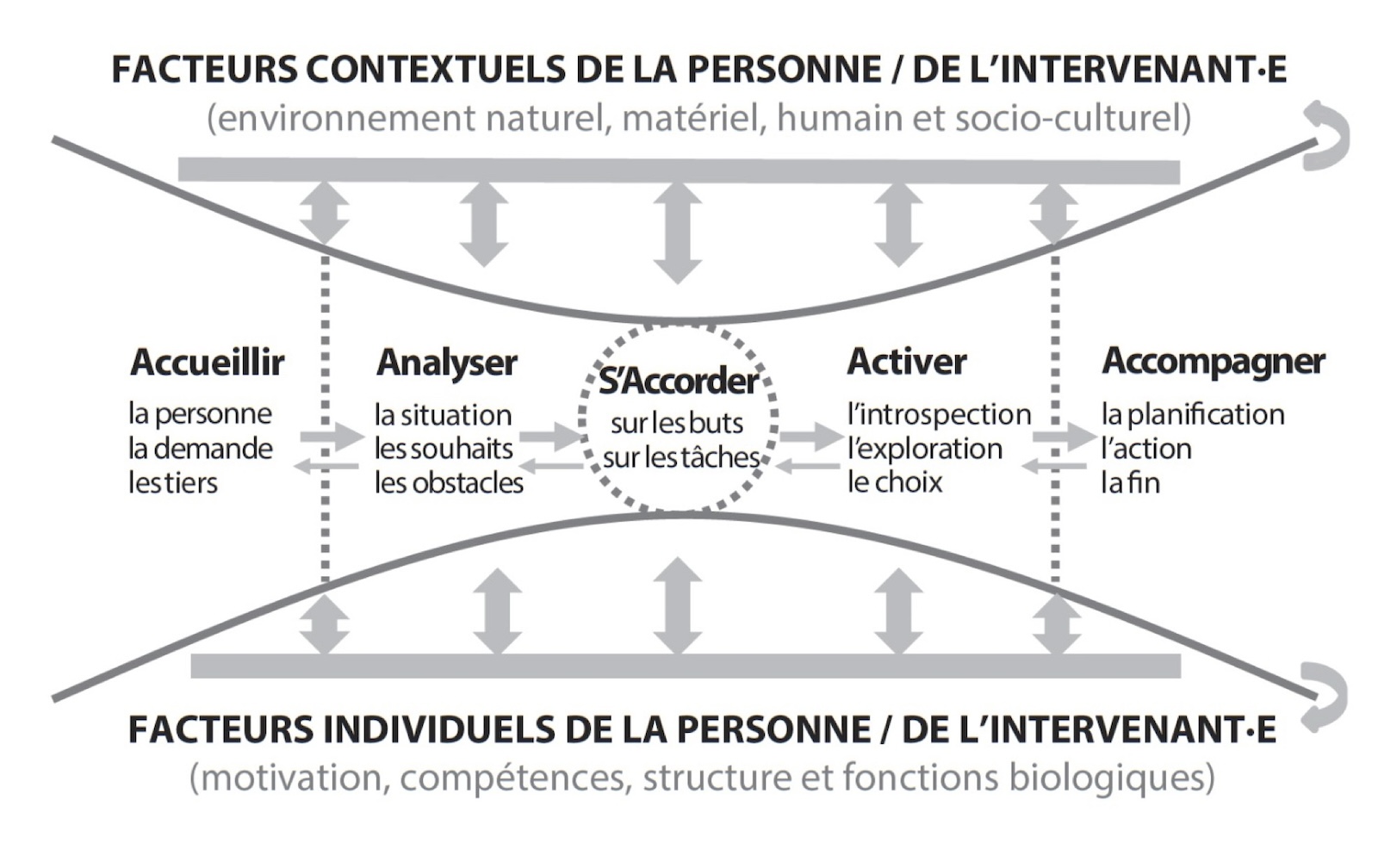

Le fruit de cette démarche est « le modèle des 5As » qui articule le processus de conseil en orientation autour de cinq phases principales (Accueillir, Analyser, s’Accorder, Activer et Accompagner) et 14 tâches clés.

Pour répondre à ces problématiques, il est apparu essentiel de proposer un modèle intégratif du processus de conseil en orientation capable d’offrir des repères clairs aussi bien aux étudiants et étudiantes qu’aux praticiens et praticiennes, ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses du domaine. C’est dans cette perspective que l’auteure a entrepris de synthétiser les propositions existantes en les enrichissant de son expérience pratique et celles de nombreux collègues du terrain. Le fruit de cette démarche est « le modèle des 5As » (Rochat, 2025) qui articule le processus de conseil en orientation autour de cinq phases principales (Accueillir, Analyser, s’Accorder, Activer et Accompagner) et 14 tâches clés (Figure) organisées dans un ordre séquentiel, quoique récursif (d’où les flèches bidirectionnelles entre les différentes étapes du schéma). Par ailleurs, le modèle reconnaît explicitement l’impact des facteurs externes (environnement naturel, matériel, humain et socio-culturel) et personnels (motivation, compétences et biologie), tant de la personne qui consulte que de celle qui conseille.

Figure. Le « modèle des 5As » du conseil en orientation, reproduit avec autorisation de Rochat, S. (2025). Les 5As du conseil en orientation : un guide pour la pratique. Éditions Lucnia (p. 15).

Le « modèle des 5As » vise à proposer une représentation globale du processus de conseil en orientation, applicable dans n’importe quel contexte culturel, institutionnel ou temporel.

Le « modèle des 5As » vise à proposer une représentation globale du processus de conseil en orientation, applicable dans n’importe quel contexte culturel, institutionnel ou temporel. Il ne s’agit évidemment pas de figer ce processus, ni de circonscrire la marge de manœuvre des praticiens et praticiennes ou des personnes qui consultent, mais plutôt de délimiter un cadre de référence souple qui éclaire les processus en jeu, les compétences requises et les écueils fréquents, afin de faciliter l’adaptation des prestations de conseil en orientation aux besoins des personnes qui cherchent à s’orienter et aux caractéristiques du contexte dans lequel la rencontre se déroule.

Le contenu en un coup d’œil

La présentation détaillée des cinq phases et des 14 étapes permet de mettre en lumière les questionnements et dilemmes récurrents des spécialistes de l’orientation (p. ex. « À quelle théorie se référer ? », « Quels outils ont été validés » ou « Faut-il encourager le rêve ou confronter à la réalité ») tout en proposant des pistes de réponse issues d’une revue rigoureuse de la littérature existante. Au total, plus de 600 références académiques récentes ont été mobilisées pour répondre à 60 questions fréquentes dans le champ.

Ainsi, le détail de la phase d’Accueil contribue à mettre en évidence les compétences d’écoute active et la posture spécifique qu’exigent les démarches de conseil en orientation. Il aide aussi à repérer les nombreux pièges qui peuvent entraver l’acquisition et la démonstration de ces compétences, comme la difficulté à s’auto-évaluer en la matière, à se ménager un espace vis-à-vis de tiers exigeants, ou encore à se positionner clairement vis-à-vis des finalités de la démarche.

De même, la phase d’Analyse permet d’interroger les apports et les limites des cadres théoriques pour la pratique, de même que les défis que pose la projection dans un avenir incertain (voire anxiogène) qui caractérise les démarches d’orientation.

La phase d’Accord, quant à elle, accentue la nécessité de personnaliser les interventions en fonction des besoins des personnes qui cherchent à s’orienter, ainsi que de disposer de la gamme la plus diversifiée d’outils et de stratégies possibles à cette fin. S’appuyant sur de nombreux travaux de référence, cette partie remet en question la tendance actuelle à standardiser les dispositifs d’accompagnement (comme avec l’essor de programmes pré-structurés tels que viamia), ainsi que la croyance selon laquelle les outils « bien validés » seraient à privilégier. En réalité, plusieurs statisticiens et statisticiennes de renom (e.g., Molenaar, 2004) dénoncent depuis de nombreuses années les méthodes statistiques classiques utilisées pour construire et « valider » les outils psychométriques. Leurs mises en garde restent toutefois largement ignorées dans le champ de la psychologie, et encore plus dans celui de l’orientation, pourtant particulièrement friand de ces instruments. Ce chapitre propose alors un changement de paradigme : le choix des outils devrait avant tout être guidé par des critères éthiques (i.e., non-malfaisance, bienfaisance, soutien à l’autonomie, objectivité, responsabilité et véracité), plutôt que par des indicateurs techniques liés à leurs caractéristiques internes.

La phase d’Activation prolonge les réflexions amorcées dans la phase d’« Accord » en s’intéressant aux nouveautés dans les pratiques d’évaluation des intérêts, de la personnalité, des aptitudes et des valeurs, ainsi que d’exploration et de choix dans des contextes incertains et complexes. La lecture de ce chapitre peut s’avérer déstabilisante pour les spécialistes, car plusieurs pratiques considérées comme « fondatrices », telles que l’évaluation des aptitudes ou l’élaboration de « projets » de carrière, sont ici fondamentalement remises en question par des considérations éthiques, méthodologiques et sociales. Des alternatives plus réalistes, plus innovantes ou plus justes sont proposées en réponse à ces critiques.

Enfin, la phase d’Accompagnement aborde, quant à elle, les enjeux liés à la clôture des démarches d’orientation (notamment lorsqu’elles prennent fin de manière prématurée) et ceux posés par l’évaluation de ses effets. L’objectif est d’offrir aux praticiens et praticiennes de cadre de références et des outils concrets à mobiliser dans ces moments charnière. Ce chapitre invite aussi à revisiter l’influence de la logique néo-libérale qui imprègne fortement les politiques et les travaux récents au sujet du conseil en orientation, et dans lesquels les réussites et les échecs sont largement attribués à l’individu, nonobstant les facteurs contextuels (voir Sultana, 2024). Dans ce cadre, les notions de « ressource de carrière », « d’adaptabilité de carrière » et de « compétences à la gestion de carrière » sont notamment passées au crible de ces critiques et des modèles et outils sont présentés pour dépasser cette lecture individualisée des trajectoires professionnelles.

Les apports clés de l’ouvrage

Le « modèle des 5As » constitue un pont essentiel pour favoriser le dialogue entre la « théorie » et la « pratique », contribuant à dépasser une séparation souvent stérile entre ces deux sphères.

Dans l’ensemble, le « modèle des 5As » se situe à un niveau d’abstraction intermédiaire entre les méthodes, techniques et outils de la pratique d’une part, et les théories et les résultats de la recherche d’autre part. À ce titre, il constitue un pont essentiel pour favoriser le dialogue entre la « théorie » et la « pratique », contribuant à dépasser une séparation souvent stérile entre ces deux sphères. Ce positionnement permet aussi de contourner le piège du « scientisme », largement répandu dans le champ du conseil en orientation. Le Dictionnaire Le Robert définit le scientisme comme l’« attitude philosophique consistant à considérer que la connaissance ne peut être atteinte que par la science, et que la connaissance scientifique suffit à résoudre les problèmes philosophiques ». Dans les faits, cela se traduit souvent par la croyance erronée en la supériorité de la recherche scientifique sur l’expertise de terrain, avec des académiques qui attendent que les praticiens et praticiennes appliquent ou valident le fruit de leurs « découvertes ». Pourtant, ces chercheurs et chercheuses travaillent souvent à distance du terrain, parfois sans n’avoir jamais eux-mêmes exercé dans des dispositifs réels. Par contraste, les praticiens et praticiennes développent une expertise concrète et profondément ancrée dans la réalité, ce qui la rend bien supérieure pour comprendre et répondre aux enjeux réels des personnes qui cherchent à s’orienter.

L’analyse détaillée de processus et enjeux inhérents aux différentes phases et étapes du processus de conseil en orientation permet ainsi de construire un « profil de qualification » cohérent et structuré. Celui-ci permet ensuite de répondre de manière argumentée à la question qui fait encore débat en Suisse aujourd’hui : est-il nécessaire d’être psychologue pour exercer en tant que conseiller ou conseillère en orientation ? En effet, l’adoption d’un cadre du processus tel que celui proposé ici permet de clarifier que l’exercice de cette fonction requiert un éventail de compétences variées et psychologiques.

Résumé

Le « modèle des 5As » propose une synthèse des travaux précédents pour décrire un modèle intégratif cohérent du processus de conseil en orientation. Ce modèle décrit cinq phases (Accueillir, Analyser, s’Accorder, Activer et Accompagner), ainsi que 14 tâches clés essentielles à la démarche. Grâce à une présentation détaillée, fondée sur de nombreuses références théoriques et empiriques, il clarifie les enjeux et compétences inhérents à cette pratique. La phase d’Accueil met en lumière les enjeux liés aux compétences d’écoute active et à la posture spécifique du conseil en orientation. La phase d’Analyse clarifie les apports et limites de la théorie pour la pratique. La phase d’Accord souligne l’importance de personnaliser les démarches pour les adapter aux besoins de la personne et à la « zone d’expertise » de l’intervenant ou intervenante. La phase d’« Activation » offre un état de lieux sur la pertinence des pratiques actuelles. Enfin, la phase d’« Accompagnement » aborde les enjeux de justice sociale dans le champ de l’orientation. Dans l’ensemble, l’ouvrage met en garde contre l’influence du scientisme et du néo-libéralisme dans la recherche et la politique actuelle en matière d’orientation.

Références

- Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2014). Career counseling: Holism, diversity, and strengths (4th ed.). American Counseling Association.

- Kidd, J. M. (2007). Career counseling. In H. Gunz & M. Peiperl (Eds.), Handbook of career studies (pp. 97–113). Sage.

- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2020). Career decision making, fast and slow: Toward an integrative model of intervention for sustainable career choice. Journal of Vocational Behavior, 120.

- Molenaar, P. C. M. (2004). A manifesto on psychology as idiographic science: Bringing the person back into scientific psychology, this time forever. Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective, 2(4), 201–218.

- Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2017). Career development interventions (5th ed.). Pearson.

- Rochat, S. (2025). Les 5As du conseil en orientation : Un guide pour la pratique. Lucnia.

- Sultana, R. G. (2024). Four ‘dirty words’ in career guidance: From common sense to good sense. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 24, 1–19.

Citation

Rochat, S. (2025). Les 5As du conseil en orientation : un guide pour la pratique. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (10).