«Berufsbildung 2040 – Perspektiven und Visionen»: Die Sicht von Travail.Suisse

Vier Ansätze zur Steigerung der Attraktivität der Berufsbildung

Die Berufsbildung verliert gegenüber der Allgemeinbildung an Terrain. Aber diese Entwicklung hat Gründe und kann mit geeigneten Massnahmen gestoppt werden. So ist die direkte Konkurrenzierung der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung durch Weiterbildungsnagebote (CAS, DAS, MAS) der Hochschulen zu stoppen. Auch auf Ebene der beruflichen Grundbildung gibt es einfache Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität; dazu gehören die Erhöhung der Ferienzeit von Lernenden, eine bessere Ausbildung der betrieblichen Bildungsverantwortlichen oder verbesserte Austausch- und Mobilitätsmöglichkeiten.

Die Vielfalt der Berufe und Tätigkeiten zeichnet das Bildungssystem der Schweiz aus, bringt wirtschaftliche und gesellschaftliche Prosperität und ermöglicht allen Arbeitnehmenden die Wahl einer sinnstiftenden Beschäftigung. Eine attraktive Berufsbildung mit guten Berufs-, Weiterbildungs- und Karriereaussichten integriert Arbeitnehmende erfolgreich und nachhaltig in den Arbeitsmarkt und mindert die negativen Auswirkungen der sozialen Selektivität im Bildungssystem.

Wollen Sie diesen Beitrag kommentieren? Besuchen Sie uns auf LinkedIn, wo auf den Beitrag hingewiesen wird!

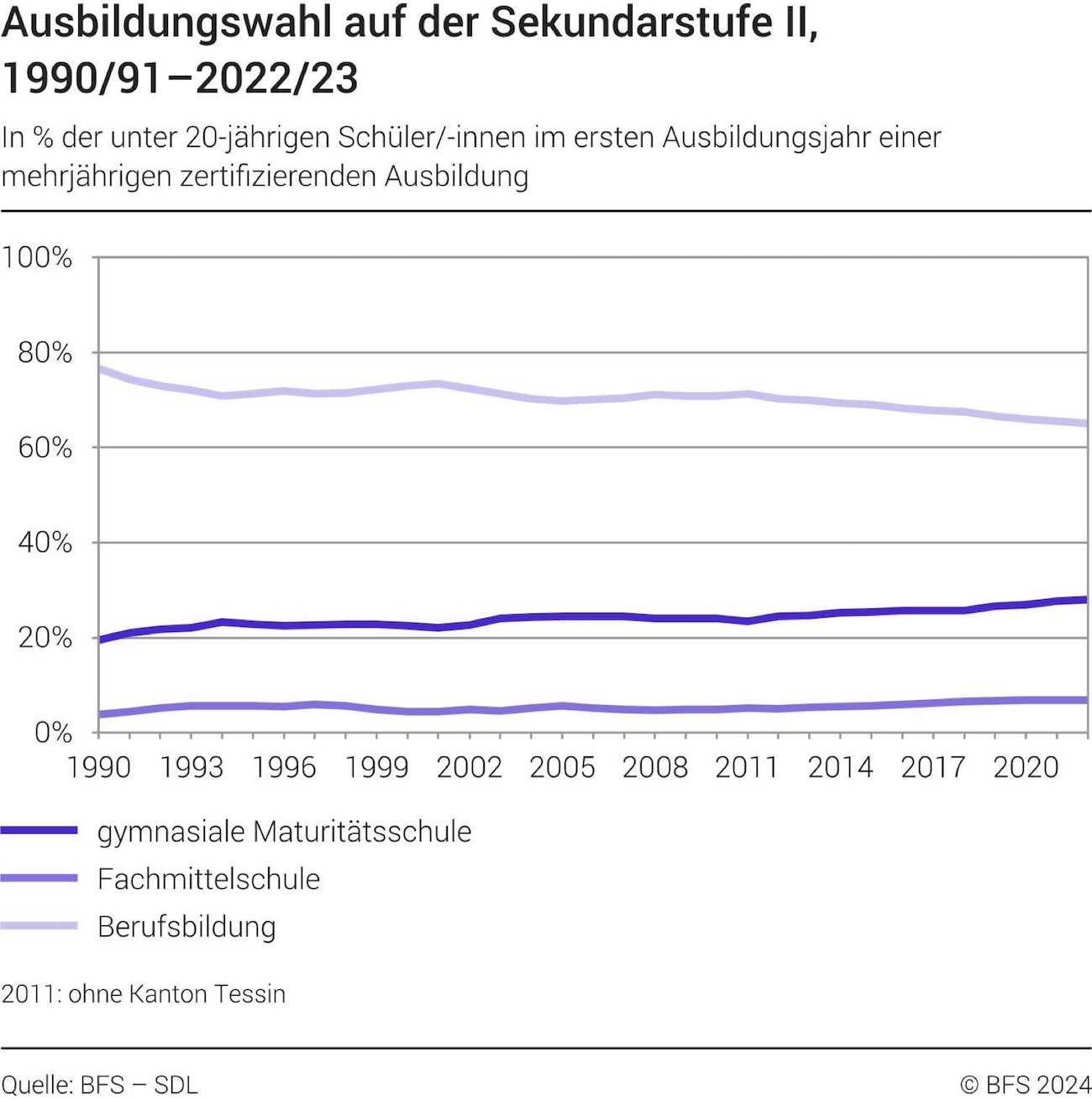

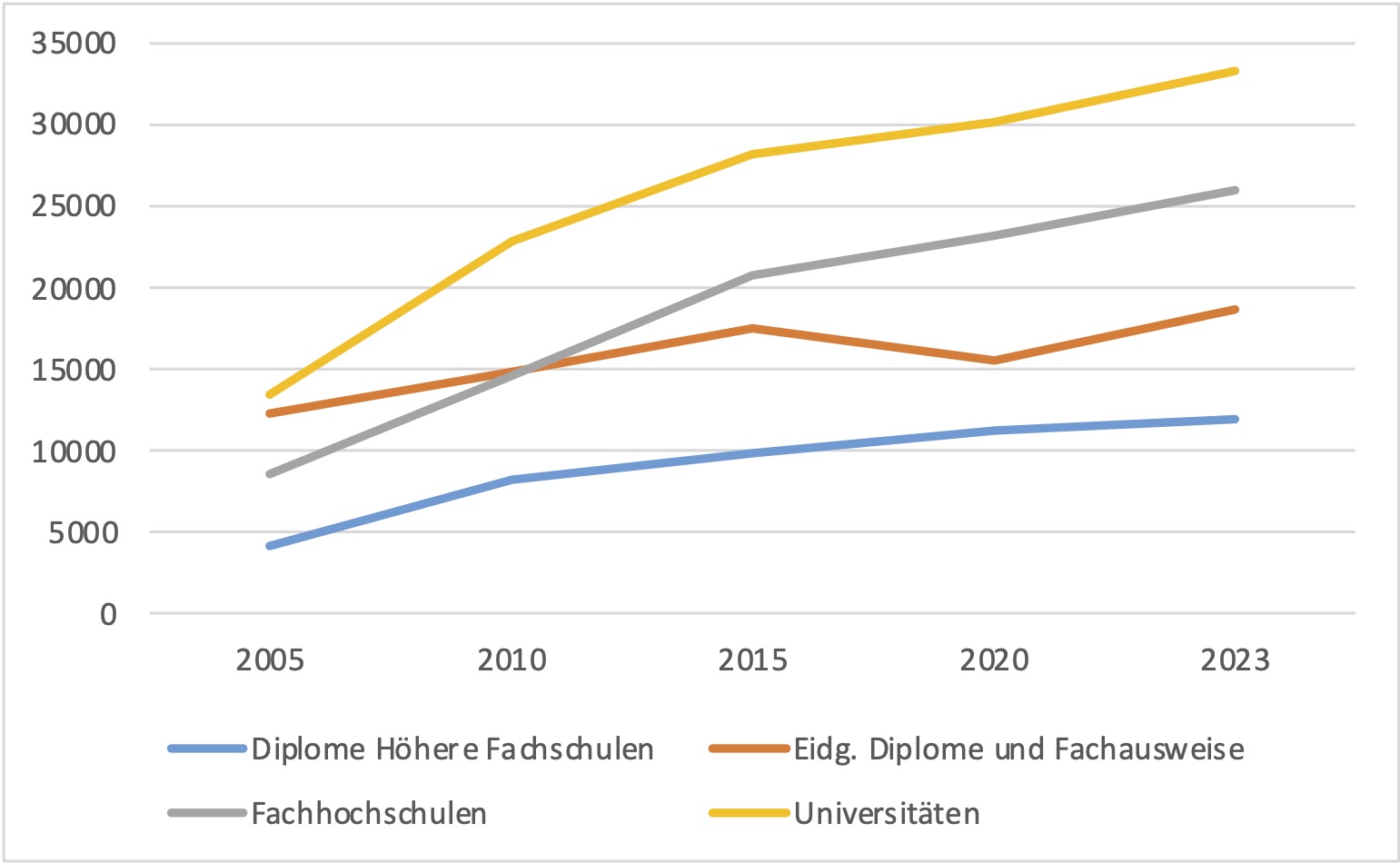

Die berufliche Grundbildung hat für Arbeitnehmende eine hohe Integrationskraft in den Schweizer Arbeitsmarkt. Über 60% der Jugendlichen wählen den berufsbezogenen Bildungsweg (Lehre) und erhalten damit eine solide Ausbildung mit entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Allerdings steht die Berufsbildung in einem Konkurrenzverhältnis: Im letzten Jahrzehnt haben die gymnasialen Maturitätsabschlüsse zugenommen, während die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung stagnierten oder gar rückläufig waren (vgl. Grafik 1). Das gleiche Bild zeigt sich bei der Entwicklung der Tertiärabschlüsse: Die Zahl der Abschlüsse an Universitäten und Fachhochschulen ist in den letzten 20 Jahren deutlich stärker gestiegen als die Zahl der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung (vgl. Grafik 2). Anteilsmässig hat die Berufsbildung damit gegenüber dem allgemeinbildenden Weg an Gewicht verloren.

Bildungsabschlüsse Höhere Berufsbildung und Hochschulen 2005 – 2023

Um wieder mehr Jugendliche für die berufliche Grundbildung zu gewinnen, muss deshalb deren Attraktivität gestärkt werden. Aus Sicht von Travail.Suisse, dem unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, bieten sich dazu vier Ansätze besonders an.

Erster Ansatz: Bessere Koordination der Bildungsbereiche auf der Systemebene

Entscheide im Hochschulbereich unterlaufen die Bemühungen im Bereich der Berufsbildung oftmals. Dies geschieht aktuell etwa bei der Regelung der Zulassung zum Fachhochschulstudium im Gesundheitsbereich.

Der Bildungsraum der Schweiz ist stark zweigeteilt. Auf der einen Seite der Hochschulbereich, der sich durch eine ausgeprägte Autonomie der Hochschulen und mit der Hochschulkonferenz durch ein Gremium zur Koordination zwischen Bund und Kantonen auszeichnet. Auf der anderen Seite die Berufsbildung, die auf einer starken Verankerung in der Wirtschaft und der Zusammenarbeit in der Verbundpartnerschaft mit dem nationalen Spitzentreffen der Berufsbildung und der tripartiten Berufsbildungskonferenz (TBBK) als wichtigsten Gremien fusst. Ein Austausch über diese beiden Bildungsbereiche hinweg findet zwar im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) statt, eine eigentliche Koordination mit den verschiedenen Akteuren existiert aber nicht. Dies führt dazu, dass Entscheide im Hochschulbereich die Bemühungen im Bereich der Berufsbildung oftmals unterlaufen. Dies geschieht aktuell etwa bei der Regelung der Zulassung zum Fachhochschulstudium im Gesundheitsbereich. Obwohl gemäss dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) eine 12-monatige Arbeitswelterfahrung (AWE) eine zwingende Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums an den Fachhochschulen (FH) darstellt, soll für den Gesundheitsbereich eine Ausnahmeregelung geschaffen werden, welche die Erfüllung der AWE erst kurz vor dem Studienabschluss ermöglicht. Damit wird aus bildungssystematischer Sicht nicht nur die Praxisorientierung der FH-Studiengänge in Frage gestellt, sondern auch die Symmetrie zu den Passerellen beim Zugang zu den universitären Hochschulen zerstört. Ein weiteres Beispiel ist die direkte Konkurrenzierung der Abschlüsse der Höheren Berufsbildung durch Weiterbildungsnagebote (CAS, DAS, MAS) der Hochschulen. Aus Sicht von Travail.Suisse braucht es dringend eine vernünftige Koordination der beiden Bildungsbereiche, um hier das Risiko einer Schwächung der Berufsbildung zu mindern.

Zweiter Ansatz: Besserer Zugang zur Berufsbildung

Ausländische Berufsqualifikationen werden kaum anerkannt. Nur gut 2’500 Personen pro Jahr nehmen den beschwerlichen Weg der individuellen Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqualifikation auf sich.

Um die Attraktivität der Berufsbildung zu stärken ist es wichtig, bisher ungenutzte Potenziale für die Berufsbildung auszuschöpfen. Dies hilft einerseits, die Mengengerüste in der Berufsbildung zu erhalten und bringt andererseits den Betroffenen eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten. Aus Sicht von Travail.Suisse stehen dabei drei Potenziale im Vordergrund:

- Einerseits Erwachsene ohne Berufsabschluss mit dem entsprechenden Potenzial. Im Rahmen der Weiterbildungsoffensive[1] von Travail.Suisse hat die Berner Fachhochschule Berechnungen zu diesem brachliegenden Potenzial angestellt. Demnach sind von den über 600’000 Personen ohne Berufsabschluss in der Schweiz rund 336’000 Personen grundsätzlich geeignet, einen solchen zu erwerben. Dass von diesen nur rund 1.5 Prozent pro Jahr einen Berufsabschluss für Erwachsene nachholen, zeigt, dass hier ein erhebliches Potenzial brachliegt.

- Andererseits werden ausländische Berufsqualifikationen kaum anerkannt. Nur gut 2’500 Personen pro Jahr nehmen den beschwerlichen Weg der individuellen Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqualifikation auf sich. Eine Erfolgsquote von über 50 Prozent zeigt, dass hier durchaus Potenzial vorhanden ist, das sich durch eine Vereinfachung der Anerkennung nutzen liesse.

- Weiteres Potenzial besteht bei Menschen mit Behinderungen. Während die Volksschule in den letzten Jahren inklusiver geworden ist, tut sich das Berufsbildungssystem schwer. Es gibt kaum Unterstützungsstrukturen an den Berufsfachschulen, kaum Nachteilsausgleiche für Lernende, zu wenig Bereitschaft bei den Lehrbetrieben und generell fehlt ein ganzheitlicher Ansatz zur besseren Integration in das Berufsbildungssystem. Nicht zuletzt deshalb hat der UNO-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei der Überprüfung der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention insbesondere den ungenügenden Zugang zur Berufsbildung bemängelt[2].

Dritter Ansatz: Optimierung der Qualität und Attraktivität der Lehrzeit

Auch die schleichende Verschiebung innerhalb der Berufsmaturität trägt aus Sicht von Travail.Suisse nicht zur Attraktivität der Berufsbildung bei.

Ein Berufswahlentscheid in jungen Jahren, ein harter Übergang von der obligatorischen Schule in die Arbeitswelt sowie lediglich fünf Wochen Ferien gegenüber mindestens 13 Wochen: Auch diese Faktoren charakterisieren den Eintritt in eine Berufslehre im Vergleich zum Verbleib in der allgemeinbildenden Schule. Diese Faktoren mögen nicht alleine ausschlaggebend sein für den Entscheid für den einen oder den anderen Bildungsweg – und sie sollen es auch nicht. Einen Einfluss darauf haben sie aber allemal, und mindestens im Bereich der Anzahl Ferienwochen wäre es ein Leichtes, den Übergang erleichtern und den Nachteil der Lehre gegenüber dem Gymnasium zu mildern. Einen weiteren Bereich zur Optimierung der Qualität der Lehre hat Jeunesse.Suisse, die Jugendkommission von Travail.Suisse identifiziert: die Qualität der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner werden als wichtige Unterstützung beim Einstieg der Jugendlichen in die Arbeitswelt erachtet, gleichzeitig wird diese Rolle zu wenig wertgeschätzt. Einerseits mit Blick auf die Anforderungen – ein Berufsbildnerkurs kann in nur fünf Tagen absolviert werden, Auffrischungs- oder Wiederholungskurse sind auch nach Jahrzehnten nicht notwendig. Andererseits mit Blick auf die Anerkennung in den Betrieben – ein besserer Status sowie mehr zeitliche Ressourcen für diese Arbeit wird von der grossen Mehrheit der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner gewünscht. Travail.Suisse spricht sich hier klar für eine solidere Ausbildung, regelmässige Weiterbildungen und eine bessere Anerkennung in den Betrieben aus.

Auch die schleichende Verschiebung innerhalb der Berufsmaturität trägt aus Sicht von Travail.Suisse nicht zur Attraktivität der Berufsbildung bei. Während seit 2016 die Lehrverhältnisse mit BM1 (und damit integriert in die Zeit der Lehre) um 13 Prozent abgenommen hat, ist der Anteil mit BM2 (und damit im Anschluss an die Lehre) um 8 Prozent gestiegen. Faktisch dauert es also für viele Jugendliche ein Jahr länger, bis sie eine Lehre mit Berufsmaturität abgeschlossen haben.

Schliesslich können verbesserte Austausch- und Mobilitätsmöglichkeiten dazu beitragen, die Attraktivität der Berufsbildung zu erhalten. Während solche im Bereich der Gymnasien und insbesondere bei Hochschulstudiengängen verbreitet und niederschwellig verfügbar sind, besteht in der Berufsbildung weiterhin Nachholbedarf. Umso wichtiger ist hier das Engagement von movetia, der nationalen Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität, oder von Projekten wie swype[3], swiss young professional exchange, mit dem Travail.Suisse Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern einen Austausch im Ausland ermöglicht.

Vierter Ansatz: Bessere Anerkennung und bessere Löhne für Berufsbildungsabschlüsse

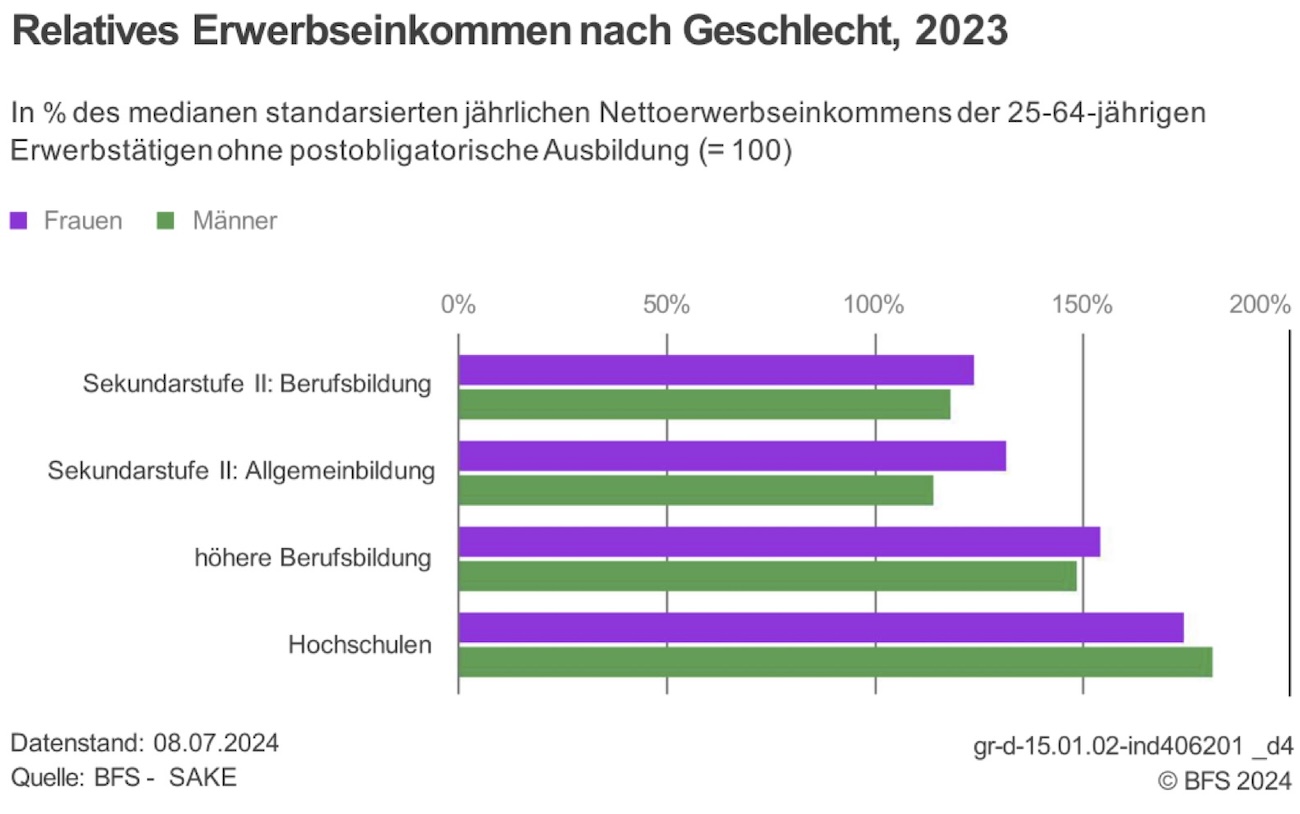

Erwerbstätige mit einem Hochschulabschluss haben ein deutlich höheres Nettoerwerbseinkommen als Erwerbstätige mit einem Abschluss der Höheren Berufsbildung.

Schliesslich ist die Frage nach den direkten Auswirkungen der verschiedenen Bildungsabschlüsse auf den Arbeitsmarkt zu stellen, denn es wäre fahrlässig zu glauben, dass ein Bildungsentscheid nicht auch durch ein Antizipieren von Status und Einkommensmöglichkeiten beeinflusst wird. Ein Blick in die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigt zwei Dinge deutlich, wobei hier für einmal nicht der Unterschied zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen den verschiedenen Bildungsabschlüssen im Fokus stehen soll. Erstens wird deutlich, dass sich Bildung lohnt. So haben Erwerbstätige mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II ein höheres Nettoerwerbseinkommen als Erwerbstätige ohne postobligatorischen Abschluss, und das Einkommen von Erwerbstätigen mit einem Tertiärabschluss ist nochmals höher. Zweitens zeigt sich aber auch, dass die Nettoerwerbseinkommen zwischen Berufsbildung und Allgemeinbildung auf Sekundarstufe II noch weitgehend identisch sind, während Erwerbstätige mit einem Hochschulabschluss ein deutlich höheres Nettoerwerbseinkommen haben als Erwerbstätige mit einem Abschluss der Höheren Berufsbildung. (vgl. Grafik 3)

Was das Einkommen betrifft, sind leider nicht alle tertiären Bildungsabschlüsse gleichgestellt. Umso wichtiger ist es, dass 2025 das Jahr wird, in dem Gleichwertigkeit wenigstens mit Bezug auf die Titel erreicht wird. Mit der Revision des Berufsbildungsgesetzes und der geplanten Einführung der Bezeichnungen «Professional Bachelor» kann ein wichtiges Signal gesetzt werden, das die Tertiarität der Abschlüsse explizit macht und gleichzeitig die Verständlichkeit im nationalen und internationalen Kontext erhöht.

Fazit: Stärkung der Attraktivität der Berufsbildung als Daueraufgabe auf verschiedenen Ebenen

Die duale Berufsbildung wird in der Bildungspolitik landauf und landab gelobt – als Integrationsmaschine in den Arbeitsmarkt, für Chancengerechtigkeit und als Karriereleiter für die Individuen sowie als Fachkräfteschmiede für die Wirtschaft. Dies alles ist zutreffend. Dennoch zeigt sich mit Blick auf die Zahlen eine Verschiebung in die allgemeinbildenden Bildungsgefässe. Für Travail.Suisse muss der Erhalt der Attraktivität der Berufsbildung eine Daueraufgabe bleiben. Nicht zuletzt deshalb ist diesem Thema im aktuellen Kongresspapier[4] von 2023 ein vollständiges Kapitel gewidmet. Auch hier werden vier Ansätze präsentiert, in der Überzeugung, dass nicht eine Massnahme allein zum Ziel führt, sondern ein Zusammenspiel auf verschiedenen Ebenen den gewünschten Effekt bringt. Ganz grundsätzlich gilt es, die Koordination zwischen den beiden Bildungswelten Berufsbildung und Hochschulsystem zu verbessern und die Potenziale für die Berufsbildung besser zu nutzen. Zudem ist bekannt, dass die Arbeitswelt teilweise ein hartes Pflaster sein kann – dies zeigt nicht zuletzt der «Barometer Gute Arbeit[5]» von Travail.Suisse, in dem seit Jahren eine kontinuierliche Zunahme von Stress und psychosozialen Belastungen nachgewiesen wird. Entsprechend relevant ist der Schutz der Lernenden und die Qualität der Lehrzeit. Und nicht zuletzt spielen auch die Perspektiven nach der Ausbildung eine Rolle. 2025 könnte somit mit dem Beginn der politischen Beratung zum Titelzusatz «professional Bachelor» für Abschlüsse der Höheren Berufsbildung und dem am Spitzentreffen der Berufsbildung lancierten Prozess der Verbundpartnerschaft zur Erhärtung der Fragestellungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Attraktivität der Berufsbildung zu einem äusserst wichtigen und richtungsweisenden Jahr werden.

[1] Vgl. Travail Suisse [2] Vgl. Staatenberichtsverfahren [3] Vgl. Swype [4] Vgl. Travail Suisse [5] Vgl. Travail Suisse

Zitiervorschlag

Fischer, G. (2025). Vier Ansätze zur Steigerung der Attraktivität der Berufsbildung. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (5).