Höhere Berufsbildung ausserhalb des formalen Bildungssystems

42 Lausanne: Eine Informatikschule, die Tag und Nacht geöffnet ist

Im Juli 2021 wurde die Informatikschule «42 Lausanne» gegründet. Sie ist Teil des internationalen Netzwerks «42» und bietet eine kostenlose, ein- bis zweijährige Ausbildung an. Zugelassen ist jede Person ab 18, auch Menschen ohne nachobligatorische Ausbildung, aber die Selektion ist hart. Die Schule positioniert sich als Ergänzung zur dualen beruflichen Bildung in der Schweiz. Neue Wege geht 42 Lausanne auch in pädagogischer Hinsicht: Sie basiert auf Peer-Learning, ein traditioneller Stundenplan fehlt. 42 Lausanne wird mehrheitlich von der Privatwirtschaft finanziert. Im Sommer 2026 soll auch im Raum Zürich ein Campus eröffnet werden.

Entstehung und internationale Positionierung

Partner von 42 Lausanne sind derzeit 32 Unternehmen, darunter so grosse Firmen wie Swisscom, die Kantonalbank der Waadt, Bobst oder Infomaniac.

«42 Lausanne» entstand auf Initiative des Verfassers dieses Beitrags, unterstützt von Persönlichkeiten wie Serge Reymond aus der Medien-Szene von Lausanne. Die Gründung ist eine etwas verrückte Initiative, inspiriert durch eine Tagung zur Zukunft der Bildung 2018 in Bern, an der das 2013 in Paris gegründete Netzwerk 42 vorgestellt wurde – ein «willkommener notwendiger Störfaktor, der unser so helvetisch perfektes System in Frage stellt», wie Martin Vetterli, Präsident der EPFL, formulierte. Der Satz findet sich in einem Vorwort zu einem Buch, das die Geschichte von 42 Lausanne erzählt. Es ist vor einigen Monaten in drei Sprachen (deutsch, französisch, englisch) erschienen und online kostenlos zugänglich; gedruckt kostet das Buch 20 Franken.[1]

Kostenlose Ausbildung dank Kooperationen

Die im Juli 2021 eröffnete Schule in Lausanne wird getragen vom Verein 42 Switzerland und ist Teil des internationalen Netzwerks 42, dem grössten Netzwerk von Informatikschulen weltweit; Es umfasst derzeit 56 Campi in 32 Ländern und ermöglicht den internationalen Austausch, erlaubt aber auch, das Modell an lokale Besonderheiten anzupassen.

Bei der Gründung in Lausanne stellten die Grösse des Marktes und die Situierung im Berufsbildungssystem besondere Herausforderungen dar, die durch den Aufbau eines Ökosystems von Wirtschaftspartnern gemeistert wurden. Partner von 42 Lausanne sind derzeit 32 Unternehmen, darunter so grosse Firmen wie Swisscom, die Kantonalbank der Waadt, Bobst oder Infomaniac. Diese Unternehmen und einige Stiftungen stellen das Jahresbudget des Campus in Lausanne (Renens) in der Höhe von 1,5 Millionen Franken bereit, mit dem 500 Studentinnen und Studenten ausgebildet werden können – das sind rund 3000 Franken pro Studentin (Stand 2024). Dieser Betrag steht in starkem Kontrast zu den Kosten eines Bachelors in Informatik (laut Bundesamt für Statistik durchschnittlich 35‘000 CHF pro Jahr).

Die Teilnahme an der Ausbildung ist kostenlos – auch Einschreibegebühren gibt es nicht. Dies stellt einen grundlegenden Wert dar und garantiert den Zugang für jedes Profil, unabhängig vom Hintergrund oder den finanziellen Mitteln der Studierenden. Die Finanzierung durch die Unternehmen stellt sicher, dass die entwickelten Kompetenzen den Bedürfnissen der Industrie entsprechen und den sich rasch verändernden Erfordernissen angepasst werden. Gleichzeitig sorgt die Kontrolle des zehnköpfigen Leiterteams (7 Vollzeitstellen) für internationale Kohärenz; auch die Marke «42» und der Transfer zwischen den Campi sind wichtige Aspekte.

Öffentlichkeit, Zulassungen und Herausforderungen der Vielfalt

42 Lausanne spricht ein heterogenes Zielpublikum an. Laut Impact Report vom Oktober 2024 beträgt das Durchschnittsalter der Studierenden 27 Jahre. 39% sind 18 bis 25 Jahre alt, 40% 26 bis 33, der Rest dann über 34. 15% der Studierenden verfügen über keinen nachobligatorischen Abschluss, 21% besitzen einen Berufsabschluss der Sekundarstufe II (EFZ), 29% haben eine Maturität, der Rest verfügt über eine höhere Qualifikation. Die meisten Inhaberinnen eines EFZ – in der Regel Informatiker, Mediamatiker, Automatikerinnen oder Elektronikerinnen – haben keine Berufsmaturität, die ihnen die Türen zu den Fachhochschulen öffnen würde. Es gibt aber auch Leute aus anderen Berufen wie Koch, Malerin, Automechaniker oder Gärtnerin, die dank 42 Lausanne ohne weitere Voraussetzungen das Berufsfeld wechseln können. Auch Vielfalt ist ein wichtiges Thema: Zwar sind nur 17% der registrierten Personen Frauen; aber gezielte Massnahmen – Kommunikationskampagnen oder Veranstaltungen – sollen dazu beitragen, mehr Frauen zu erreichen.

Die Nachfrage nach einer Ausbildung bei 42 Lausanne übersteigt das Angebot bei weitem. Jedes Jahr werden von rund 2‘500 Bewerbungen nur 150 bis 200 angenommen.

Die Nachfrage nach einer Ausbildung bei 42 Lausanne übersteigt das Angebot bei weitem. Jedes Jahr werden von rund 2‘500 Bewerbungen nur 150 bis 200 angenommen. Das Auswahlverfahren beruht auf einen zweistündigen Test zur algorithmischen Logik, der online absolviert werden kann, und anschliessenden Assessments im Rahmen des Informatiklagers «Piscine». Dieses ist während vier Wochen zu freien Zeiten zugänglich; verpflichtend sind nur die Examina an den Freitagnachmittagen. 42 Lausanne steht zwar allen offen; ausgewählt werden aber nur Personen, die für die Ausbildung wirklich geeignet sind – weniger aufgrund ihres bisherigen Werdegangs als aufgrund ihrer Motivation.

Eine Pädagogik ohne Lehrpersonen: Peer-to-Peer in Aktion

42 Lausanne verzichtet auf traditionelle pädagogische Modelle. Es gibt keine Lehrpersonen im klassischen Sinne. Das Lernen findet mit den anderen Studierenden statt, die Einzel- oder Teamprojekte durchführen. Sie folgen dabei der Regel, dass bei Fragen oder Schwierigkeiten die Kommilitonen zu konsultieren sind – und dann erst Suchmaschinen oder ChatGPT. Dies fördert die Selbstständigkeit und die Zusammenarbeit.

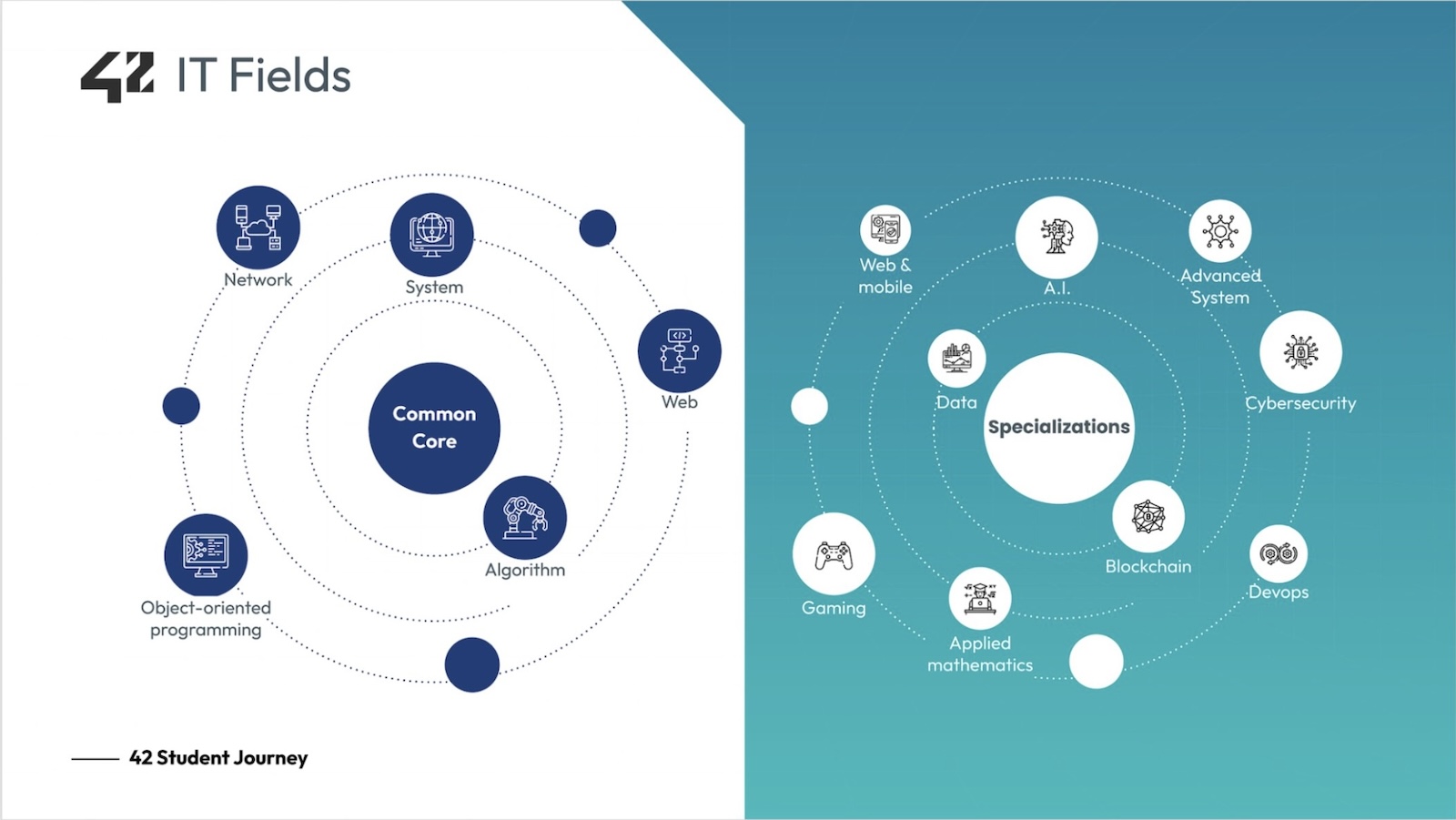

Die Ausbildung ist wie ein Videospiel aufgebaut und enthält Levels, Quests oder Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Den Lehrplan dazu entwickelt das pädagogische Leitungsteam in Zusammenarbeit mit den Campi des Netzwerks. Dabei wird jede Stufe nach Bestehen aller Projekte und einer Kompetenzprüfung freigeschaltet, welche ohne Internetzugang oder externe Hilfe absolviert werden muss.

Der Campus in Lausanne ist in «Häusern» organisiert, die von der Welt des Harry Potter inspiriert sind. Sie sind Tag und Nacht geöffnet und erlauben, die Räume unabhängig von Stundenplänen zu nutzen. Gemeinschaftliche Rituale stärken den Zusammenhalt. So muss jedes Projekt, bevor es durch ein automatisches Testsystem bewertet wird, von mindestens drei Peers nach einem anreizorientierten Punktesystem validiert werden. Wer validiert, erhält einen Punkt, wer validiert wird, nutzt einen Punkt. Dieser Mechanismus der gegenseitigen Kontrolle gewährleistet die aktive Beteiligung. Bei Teambewertungen wird die Note des leistungsschwächsten Mitglieds vergeben; auch das motiviert die Mitglieder, ihre Kolleginnen zu unterstützen und synergetisch zu arbeiten. Weitere Begegnungen finden etwa anlässlich von Seminaren unter dem Titel «Ask me anything» statt oder im Rahmen von gemeinsamen Grillabenden.

Ein spielerisches und entwicklungsfähiges pädagogisches Programm

Ergänzend zum Lehrplan werden regelmässig Konferenzen, Workshops, Hackathons und Design Thinkings für Studentinnen und Studenten angeboten, die sich in bestimmte Bereiche vertiefen möchten.

Ergänzend zum Lehrplan werden regelmässig Konferenzen, Workshops, Hackathons und Design Thinkings für Studentinnen und Studenten angeboten, die sich in bestimmte Bereiche vertiefen möchten. Nach dem Kerncurriculum, das je nach persönlichem Engagement zwischen 12 und 24 Monaten dauert, ist ein sechsmonatiges Praktikum in einem Unternehmen obligatorisch. Die Studierenden können bei der Suche auf die Unterstützung von 42 Lausanne zurückgreifen. Im Unterschied zur dualen Berufsbildung, bei der das Lernen in der Schule und die Arbeit im Betrieb parallel verlaufen, verfolgt der Lehrplan von 42 Lausanne also einen sequentiellen Ansatz. Dieses Modell erinnert zwar an eine Vollzeit-Schulausbildung mit abschliessendem Praktikum. Es unterscheidet sich aber dadurch, dass die Lernenden nach dem ersten Praktikum in eine Spezialisierungsphase eintreten, die sie auch während einer Beschäftigung absolvieren können.

Dieser zweite Teil des Curriculums (Masterstufe), der auf das Praktikum folgt und (wie alle Angebote von 42 Lausanne) nicht obligatorisch ist, enthält Spezialisierungsmodule «à la carte». Diese Module werden von den verschiedenen Campi konzipiert und orientieren sich eng an den Bedürfnissen der Branche in den verschiedenen Ländern. Sie stehen nach einer Validierung durch das Leitungsteam allen Campi zur Verfügung. Dieses Verfahren erlaubt eine rasche Reaktion auf die technologischen Entwicklungen. Spezialisierungsmodule können zudem auch nach dem Abschluss der Schule belegt werden; die Ausbildung endet nicht mit dem Erhalt eines Diploms, sondern wird während der gesamten beruflichen Laufbahn fortgesetzt. Spezialisierungsmodule bieten wir auch interessierten Personen ausserhalb des Campus oder Firmen an; diese sind dann kostenpflichtig.

Bewertung, Zertifizierung und berufliche Eingliederung

Tatsächlich werden 60% der Studierenden direkt im Anschluss an ihr Praktikum weiterbeschäftigt.

Die Bildungen in 42 Lausanne werden über Prüfungen abgeschlossen und führen zu hauseigenen Zertifikaten auf Basis- bzw. Masterstufe. Diese entsprechen den Qualifikationen auf Stufe 6 oder 7 gemäss des europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) – etwa äquivalent zu einem Fachausweis bzw. einem eidgenössischen Diplom. Gespräche mit ICT-Berufsbildung über eine förmliche Anerkennung der Bildungen sind in Gang. Wer dies wünscht, kann zudem die Prüfung des französischen RNCP (Registre national des competences professionnelles) ablegen. Die vor zwölf Jahren in Paris gegründete Ausbildung von 42 ist vom französischen Staat anerkannt, es müssen jedoch einige zusätzliche Bedingungen erfüllt werden. Wichtiger als formale Diplome erscheint uns aber die Nachfrage der Industrie nach Absolventinnen und Absolventen unserer Ausbildungen. Tatsächlich werden 60% der Studierenden direkt im Anschluss an ihr Praktikum weiterbeschäftigt.

Die Erfolgsquoten variieren. In den «Piscine»-Assessments, in denen die Personen teilnehmen können, die den Online-Test bestanden haben, reüssieren Bewerbende mit Matura zu rund 50%; bei Personen, die beruflich gebildet sind oder parallel arbeiten, liegt die Quote bei etwa 30%. Dies verdeutlicht, wie schwierig es ist, nach einer Erstausbildung das Berufsfeld zu wechseln oder sich nach einer Karrierepause wieder zurechtzufinden. Zudem profitieren junge Menschen, die sich noch in einer akademischen oder beruflichen Laufbahn befinden, von grösseren Fertigkeiten beim Erwerb neuer Kompetenzen.

30% der Studentinnen und Studenten brechen die Ausbildung während des Kerncurriculums ab, wobei die meisten dieser Fälle auf parallele berufliche oder akademische Verpflichtungen zurückzuführen sind. Manche bewerben sich ein zweites Mal. Dies zeigt, dass die Ausbildung ein besonders hohes Mass an Einsatz und Motivation erfordert, wenn sie – wie das bei rund 60% der Studierenden der Fall ist – neben einer beruflichen Tätigkeit erfolgt. Wer diese Ausbildung abschliesst und die Prüfungen besteht, hat Kompetenzen bewiesen, die – jedenfalls im Bereich der praktischen Fertigkeiten – weit über den akademischen Bildungen liegen.

Eine Ergänzung zum dualen Ausbildungssystem

Welche Umschulungen gibt es denn, wenn man 40 Jahre alt ist und als Übersetzerin, Finanzanalyst oder Logistikplanerin erlebt, dass die Verfahren der generativen künstlichen Intelligenz den eigenen Arbeitsplatz bedroht?

Die Schule versteht sich nicht als Konkurrenz zum dualen Bildungssystem, das sich hauptsächlich an Jugendliche ab 15 Jahren richtet, sondern als weiterführendes Bildungsangebot für Personen, die beruflich weiterkommen oder sich umorientieren möchten. Damit ergänzt sie die berufliche Grundbildung in Informatik (mit seinen 400 Absolventinnen pro Jahr in der Westschweiz) und bereichert die Berufsbildungslandschaft. Sie bietet Profilen, die von den traditionellen Bildungsgängen oft vernachlässigt werden, die Möglichkeit, sich digital auszubilden. Wir dürfen nicht vergessen: Mehr als die Hälfte der Jugendlichen haben keinen Zugang zu den Hochschulen.[2] Zudem deckt das schweizerische Bildungssystem den Bedarf an Umschulungen noch immer ungenügend ab, obwohl die Digitalisierung zahlreiche Arbeitsplätze verändert und neue schafft. Welche Umschulungen gibt es denn, wenn man 40 Jahre alt ist und als Übersetzerin, Finanzanalyst oder Logistikplanerin erlebt, dass die Verfahren der generativen künstlichen Intelligenz den eigenen Arbeitsplatz bedroht?

Fazit

42 Lausanne ist eine Alternative in der Informatik-Ausbildung. Auch wenn die Herausforderungen – insbesondere im Bereich der Finanzierung und der Eingliederung für bestimmte Profile – weiterhin bestehen, zeigt das Modell 42 mit seiner innovativen Pädagogik und seinem internationalen Netzwerk bereits jetzt einen positiven Einfluss auf die digitale Transformation in der Schweiz. Der Ausbildungsweg mit Peer Reviews, Praktika in Unternehmen und Zertifizierungen unterstreicht die Relevanz eines Ansatzes, der aus Misserfolgen lernt und gleichzeitig effizient auf die Anforderungen eines sich ständig wandelnden Arbeitsmarktes vorbereitet.

Die Idee von 42 dürfte in naher Zukunft auch in der Deutschschweiz Fuss fassen. Im vergangenen Jahr beschloss 42 Switzerland die Gründung einer Schule im Raum Zürich, Eröffnung ist für Sommer 2026 geplant. Hier sollen pro Jahr rund 150 Personen ausgebildet werden – dann nach einem den deutschschweizer Gegebenheiten angepassten Curriculum. Wir freuen uns über jede Firma, die 42 Zürich als ergänzende Quelle für IT-Talente nutzen möchte. Interessenten dürfen sich bei 42 Zurich melden.

Website 42 Lausanne

[1] Christophe Wagnière, Serge Reymond (2024): Das Abenteuer 42 Lausanne. édition 42 Switzerland, Renens. Mit einem Vorwort von Martin Vetterli, Präsident der EPFL. [2] 2022 hatten in der Schweiz 57% der jungen Erwachsenen keinen Maturitätsabschluss erworben. Quelle: BFS

Zitiervorschlag

Wagnière, C. (2025). 42 Lausanne: Eine Informatikschule, die Tag und Nacht geöffnet ist. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (6).