Studie zur berufsorientierten nicht-formalen Weiterbildung im Gebäudebereich

Halten die Weiterbildungsangebote mit den Energie- und Klimazielen Schritt?

Die Schweiz hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dem Baugewerbe kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Rund ein Drittel der CO₂-Emissionen der Schweiz wird durch den Gebäudepark verursacht. Wie gut die Fachkräfte der Branche auf diese Aufgabe vorbereitet sind, zeigt eine Studie von Interface. Sie macht deutlich, dass in den Bereichen «Erneuerbare Energien» und «Vorteilhafte Materialien und Elemente einsetzen» ein relativ breites Weiterbildungsangebot besteht, während bei anderen Themen wie «Schadstoff-Emissionen reduzieren» oder «Abfall reduzieren» noch viel Luft nach oben ist. Die Studie macht eine Reihe von Empfehlungen; so sei das Angebot im Bereich Soft Skills auszubauen.

Rund ein Drittel der CO2-Emissionen der Schweiz wird durch den Gebäudepark verursacht.

Dem Baugewerbe kommt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz zu: Rund ein Drittel der CO2-Emissionen der Schweiz wird durch den Gebäudepark verursacht. Um diese Emissionen zu reduzieren, braucht es genügend und gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte. Mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen tragen sie entscheidend dazu bei, ob Planung, Bau, Betrieb und Rückbau von Gebäuden umweltschonend erfolgen.

Vor diesem Hintergrund haben die Gebäudebranche, Bildungsinstitutionen und der Bund gemeinsam die Bildungsoffensive Gebäude lanciert und eine Roadmap mit einem umfassenden Massnahmenkatalog erarbeitet. Dieser sieht unter anderem vor, Fachpersonen über berufsorientierte Weiterbildungen (nicht-formale Bildung) auf gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen im Gebäudebereich vorzubereiten sowie die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. [1]

Als Beitrag zur Bildungsoffensive Gebäude haben das Bundesamt für Energie (vertreten durch Christoph Blaser) und das Bundesamt für Umwelt (vertreten durch Mirjam Tubajiki) unter dem Dach von EnergieSchweiz gemeinsam mit acht Verbänden der Gebäudebranche ein gemeinsames Projekt lanciert. [2]

Ziel des Projekts war es erstens, einen Überblick über das Angebot im Bereich der nicht-formalen Weiterbildung im Gebäudebereich zu erstellen. Dieses Angebot sollte zweitens mit den Anforderungen (Soll-Kompetenzen) verglichen werden, die sich aktuell für Fachleute im Gebäudebereich ergeben. Mittels einer Gap-Analyse (Vergleich von Anforderungen und bestehenden Angeboten) galt es drittens, Vorschläge zu formulieren, wie die nicht-formale Weiterbildung im Gebäudebereich zu den Themen Energie, Umwelt und Klimaschutz sowie Ressourcenverbrauch weiterentwickelt werden kann.

Wir schildern zunächst das methodische Vorgehen bei der Durchführung der Gap-Analyse und stellen anschliessend die zentralen Ergebnisse der Untersuchung vor.[3]

Methodik zur Analyse der heutigen Angebote non-formale Weiterbildung im Gebäudebereich

Gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Akteuren wurden zunächst vier Themenkategorien identifiziert, an denen sich Energie-, Klima-, Umwelt- und Ressourcenfragen im Gebäudebereich konkretisieren lassen. Diese sind:

- die Optimierung von Gebäudetechnik und Gebäudehülle,

- die Gestaltung der Gebäudeumgebung,

- die Vermeidung und Reduktion von Emissionen und Abfall sowie

- methodische und soziale Aspekte bei Arbeiten auf dem Bau.

Die vier genannten Bereiche wurden durch 13 Themengruppen konkretisiert, die insgesamt 43 Themen umfassen. Für jedes dieser Themen wurden anschliessend Soll-Kompetenzen formuliert. Diese beschreiben, über welche Kompetenzen die Zielgruppen in den definierten umwelt- und energierelevanten Bereichen idealerweise verfügen sollten.

Die Formulierung der Soll-Kompetenzen orientierte sich an den Berufsabschlüssen der beteiligten Verbände – in den Bereichen berufliche Grundbildung, höhere Berufsbildung, Weiterbildungszertifikate sowie Hochschulabschlüsse.

Im Anschluss wurde ermittelt, welche bestehenden Weiterbildungsangebote die definierten Soll-Kompetenzen abdecken. Dazu erfolgte bei den acht am Projekt beteiligten Verbänden sowie weiteren Organisationen eine systematische Erhebung und Auswertung einschlägiger Weiterbildungsangebote. Ergänzend wurden Gespräche mit Weiterbildungsfachleuten der Verbände sowie weiteren Spezialistinnen und Spezialisten geführt, um die Vollständigkeit der Angebote sicherzustellen und die Plausibilität der Soll-Kompetenzen zu überprüfen.

Durch den Vergleich der Soll-Kompetenzen mit den vorhandenen Angeboten wurde sichtbar, welche Kompetenzen bereits heute durch Angebote abgedeckt werden – und wo noch Lücken bestehen. Die Gap-Analyse wurde mit den am Projekt beteiligten Behörden und Verbänden diskutiert und bereinigt.

Ergebnis der GAP-Analyse

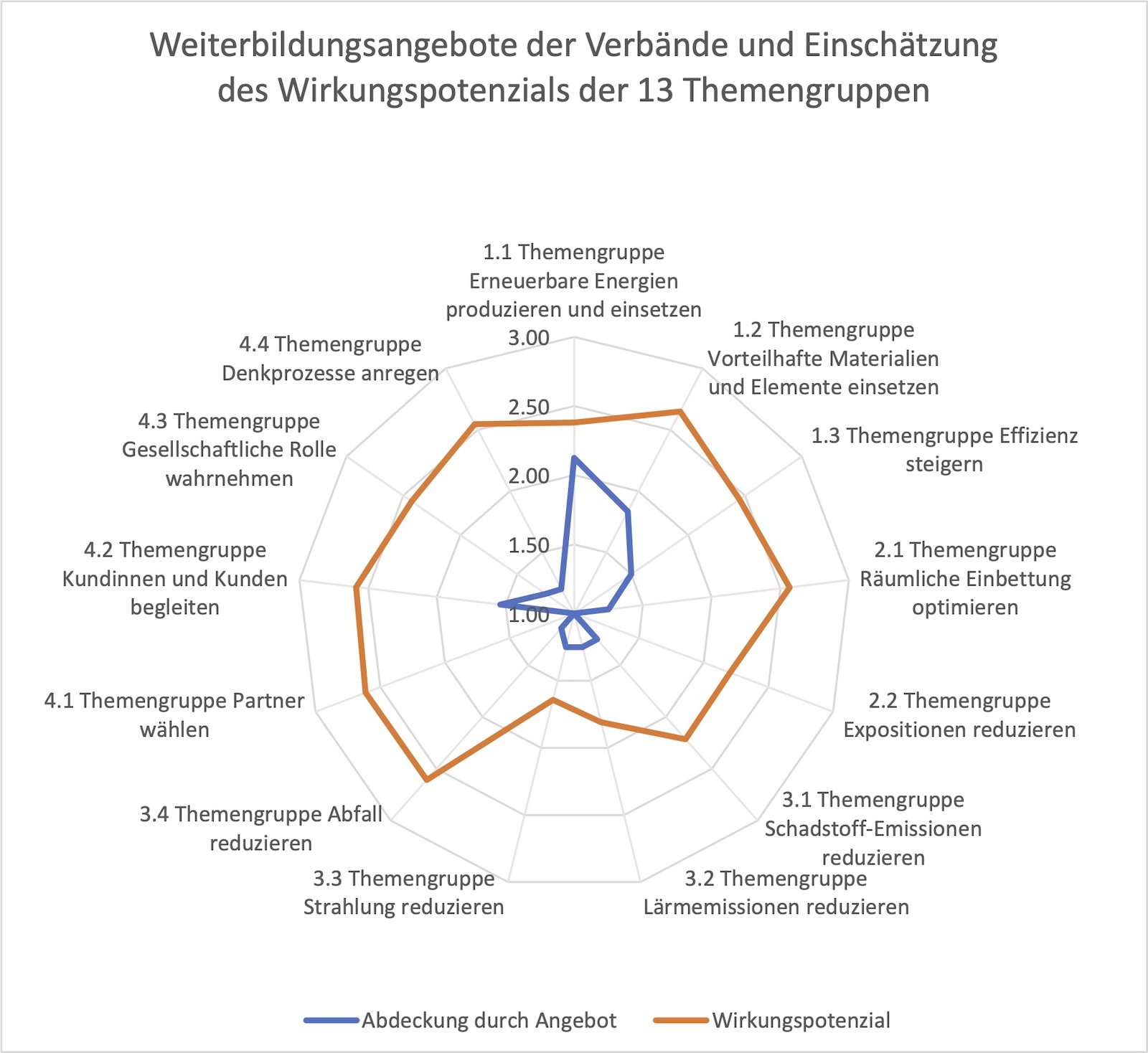

Die Ergebnisse der Gap-Analyse lassen sich anschaulich in einem Spider-Diagramm darstellen (vgl. Darstellung unten). Dieses zeigt für jeden der 13 Themenbereiche folgende Informationen:

- Die Abdeckung der Soll-Kompetenzen durch die heutigen Angebote ist mit einer blauen Linie dargestellt. Ein Wert von 3 bedeutet, dass die vorhandenen Angebote die Soll-Kompetenzen in einem Themenbereich vollständig abdecken; ein Wert von 0 bedeutet, dass kein entsprechendes Angebot vorhanden ist.

- Die potenzielle Wirkung ist mit einer orangen Linie dargestellt. Sie zeigt an, inwieweit zusätzliche Weiterbildungsangebote in den jeweiligen Themengruppen dazu beitragen könnten, die Umwelt zu schonen sowie erneuerbare Energien und die Energieeffizienz im Gebäudebereich zu fördern. Die Einschätzung der potenziellen Wirkung erfolgte durch insgesamt sechs Fachpersonen.

Die orange Linie kann nun mit der blauen Linie verglichen werden. Je grösser die Differenz zwischen den beiden Linien, desto erfolgversprechender ist ein Ausbau des Angebots an nicht-formaler Weiterbildung.

Wirkungspotenziale und bestehende Angebote pro Themengruppe für alle Verbände und Berufsabschlüsse. Quelle: Darstellung Interface. Legende: 0 = kleinster Wert; 3 = grösster Wert; Lesebeispiel: Bei der Themengruppe «Erneuerbare Energien produzieren und einsetzen» bestehen zahlreiche Angebote (Wert liegt über 2). Das Wirkungspotenzial wurde auf 2,4 eingeschätzt. In dieser Themengruppe wird mit dem bestehenden Angebot das bestehende Potenzial bereits gut ausgeschöpft.

Die Gap-Analyse zeigt auf, wo Potenzial zur Optimierung der nicht-formalen Weiterbildung besteht.

Die Gap-Analyse zeigt auf, wo Potenzial zur Optimierung der nicht-formalen Weiterbildung besteht. Die Grafik verdeutlicht, dass dieses Potenzial insbesondere in den Themengruppen «Schadstoff-Emissionen reduzieren» und «Abfall reduzieren» hoch ist: Es besteht eine deutliche Lücke zwischen dem Bedarf (Potenzial) und dem bestehenden Angebot. Gleiches gilt für die Themengruppen «Partner wählen», «Gesellschaftliche Rolle wahrnehmen» und «Denkprozesse anregen».

Umgekehrt zeigt sich in den Bereichen «Erneuerbare Energien» sowie «Vorteilhafte Materialien und Elemente einsetzen» bereits ein relativ breites Angebot, wodurch das Potenzial für zusätzliche Weiterbildungsangebote als gering eingeschätzt wird.

Einige Schlussfolgerungen aus der GAP-Analyse

Basierend auf den Ergebnissen lassen sich eine Reihe verbandsspezifischer sowie verbandsübergreifender Empfehlungen ableiten. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die verbandsübergreifenden Schlussfolgerungen, da diese auch Denkanstösse für andere Bereiche der Berufsbildung liefern können.

Angebote koordinieren und gemeinsame Kommunikation sicherstellen. Eine erste Schlussfolgerung betrifft die Kommunikation der bestehenden Weiterbildungsangebote. Im Verlauf der Analyse hat sich gezeigt, dass das Angebot an nicht-formaler Weiterbildung im Gebäudebereich sehr umfangreich ist. Viele Verbände, aber auch Vereine und private Anbieter, sind in diesem Markt aktiv – was grundsätzlich positiv zu werten ist.

Die Kehrseite: Aufgrund der Vielzahl an Angeboten fällt es potenziellen Teilnehmenden schwer, sich einen Überblick zu verschaffen und passende Kurse auszuwählen. Gleichzeitig kennen auch die Anbieterinnen und Anbieter die Programme der anderen nur teilweise. Dies führt zu Unübersichtlichkeit und erhöhten Suchkosten. Es drängt sich daher auf, dass die Anbieter nicht-formaler Weiterbildung ihre Angebote besser koordinieren und gemeinsam kommunizieren.

Angebot im Bereich Soft Skills ausbauen. Eine zweite Schlussfolgerung betrifft das geringe Angebot im Bereich Kundenbegleitung, Mitarbeiterführung und Kommunikation. Diese sogenannten «Soft Skills» sind im Gebäudebereich – wie auch in anderen Branchen – von grosser Bedeutung. Neben intrapersonellen Fähigkeiten (z.B. Belastbarkeit, Offenheit) gehören auch interpersonelle Kompetenzen wie Kommunikations-, Überzeugungs- und Führungskompetenzen dazu. Die Stärkung dieser Fähigkeiten kann die Umsetzung energie- und umweltrelevanter Massnahmen erheblich verbessern.

Interdisziplinäre Angebote an den Schnittstellen der Disziplinen fördern. Die dritte Schlussfolgerung betrifft das begrenzte Angebot an Weiterbildungen zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Diese ist entscheidend für die Qualität der Planung und Ausführung energie- und klimarelevanter Bauten, Anlagen und Geräte. Es fehlt jedoch beispielsweise an Kursen zum vernetzten Denken sowie an Angeboten an Schnittstellen zwischen den Disziplinen – etwa zwischen Gebäudehülle und Gebäudetechnik oder zwischen Installateurinnen und Installateuren und den Fachleuten für Gebäudeautomatisierung und IT-Applikationen. Die Bedeutung interdisziplinärer Herangehensweisen wird in Zukunft weiter zunehmen – nicht zuletzt aufgrund der steigenden Komplexität durch digitale Vernetzung am Bau.

Verbandsübergreifende Weiterbildungsangebote zur Reduktion von Schadstoff-Emissionen und zur Vermeidung von Abfall. Neben den geschilderten drei Schlussfolgerungen lassen sich aus der GAP-Analyse auch materielle Schlüsse ziehen. Die Analyse zeigt, dass es in den Bereichen Schadstoff-Emissionen und Abfallvermeidung eine erhebliche Lücke in den Weiterbildungsangeboten gibt, obwohl beide Themen bedeutende Auswirkungen auf den Ressourcen- und Energieverbrauch haben. Es wird empfohlen, verbandsübergreifende Weiterbildungsangebote zu entwickeln, die sich ganzheitlich am Lebenszyklus eines Baus orientieren. Dies soll die Vermeidung von Emissionen und Abfällen unterstützen indem zum Beispiel die Förderung von Materialeffizienz, die Kreislaufwirtschaft und nachhaltigem Ressourcenmanagement in der Weiterbildung thematisiert werden.

Zusammenfassung/Fazit

Die Analyse hat gezeigt, dass im Klima- und Energiebereich eine breite Palette an nicht-formalen Weiterbildungsangeboten besteht. […] Die Ergebnisse weisen jedoch auch auf Herausforderungen hin.

Die Analyse hat gezeigt, dass im Klima- und Energiebereich eine breite Palette an nicht-formalen Weiterbildungsangeboten besteht. Diese von den Berufsverbänden angebotenen Kurse leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Umweltziele.

Die Ergebnisse weisen jedoch auch auf Herausforderungen hin. Diese bestehen darin, die Zusammenarbeit und Koordination der Verbände im Bereich der nicht-formalen Weiterbildung zu stärken, die Zahl gemeinsamer Angebote zur Förderung der Soft Skills zu erhöhen und die Interdisziplinarität im Kursangebot auszubauen. Dadurch lassen sich Kosten sparen, die Reichweite der Weiterbildungsangebote erhöhen und deren Wirkung steigern.

Allerdings ist dies nicht leicht zu realisieren. Der gemeinsamen Kommunikation und der interdisziplinären Zusammenarbeit stehen die Eigeninteressen der Anbieter nicht-formaler Weiterbildung gegenüber. Diese wollen – und müssen – aus ökonomischen Gründen in erster Linie ihre eigenen Kurse und Angebote bewerben und vermarkten.

Die im Rahmen des Projekts geführten Diskussionen mit den Verbänden lassen jedoch vermuten, dass die Vorteile einer verstärkten Zusammenarbeit erkannt werden. Unbestritten ist auch, dass ein stärkerer Fokus auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit für alle Beteiligten gewinnbringend ist. Entsprechend ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren Initiativen zur gemeinsamen Weiterentwicklung der nicht-formalen Weiterbildung im Energiebereich entstehen werden.

Die Studie ist hier zu finden.

[1] Bildungsoffensive Gebäude. Roadmap mit Massnahmenkatalog [2] EnergieSchweiz ist das Förderprogramm des Bundes im Bereich Energie. Zusammen mit EIT.swiss, FRECEM, FWS, Gebäudehülle Schweiz, Holzbau Schweiz, SIA, suissetec und Swissolar hat EnergieSchweiz das hier vorgestellte Projekt durchgeführt. Das Projekt wurde von Seiten des Auftraggebers begleitet durch Christoph Blaser (EnergieSchweiz/Energiebildung) und Mirjam Tubajiki (Bundesamt für Umwelt/Umweltbildung). [3] Die vollständige Studie ist hier zu finden.Studie über die Aus- und Weiterbildungsangebote auf Hochschulebene im Berufsfeld Raum- und Verkehrsplanung

Die Raum- und Verkehrsplanung und die daraus resultierenden Siedlungs- und Verkehrssysteme prägen den Ressourcenverbrauch und das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Interface Politikstudien hat vor diesem Hintergrund in einer Studie im Auftrag von EnergieSchweiz die Aus- und Weiterbildungsangebote auf Hochschulebene im Berufsfeld Raum- und Verkehrsplanung identifiziert und dahingehend untersucht, inwiefern die für das Erreichen der EUKR-Ziele (Energie, Umwelt, Klima, Ressourcen) erforderlichen Kompetenzen vorhanden sind.

Die Ergebnisse der Studie machten deutlich, dass in der Schweiz erheblich mehr Fachpersonen in Raum- und Verkehrsplanung ausgebildet werden müssten, um die Nachfrage des Marktes zu decken. Die Gap-Analyse zeigte weiter, dass die EUKR-relevanten Soll-Kompetenzen nicht in allen Aus- und Weiterbildungsangeboten abgedeckt sind. Es wurde aber auch deutlich, dass nicht alle Aus- und Weiterbildungsangebote alles abdecken sollen – eine gewisse Spezialisierung scheint im Sinne der vielfältigen in der Praxis geforderten Kompetenten sinnvoll und angesichts der grossen Bandbreite der Inhalte unabdingbar. Dennoch sollen im Bereich der Ausbildung zur Raumplanung gemäss der Gap-Analyse vor allem Klimathemen (Klimaschutz und Klimaanpassung) und der Kreislaufwirtschaft mehr Beachtung geschenkt werden. Bei der Verkehrsplanung wird besonderer Handlungsbedarf bei den Auswirkungen von Infrastrukturbauten und deren Nutzung auf die EUKR-Themen ausgemacht, dasselbe gilt für die Schnittstelle zu landschaftsbezogenen Aspekten. Im Bereich der Weiterbildung sind die Soll-Kompetenzen besser abgedeckt, aber es fehlen Angebote, die im Kontext des Stadtumbaus auf den Klimaschutz, aber auch auf die Klimaanpassung fokussieren.

Die vollständige Studie ist hier verfügbar.

Zitiervorschlag

Rieder, S. & Barileva, A. (2025). Halten die Weiterbildungsangebote mit den Energie- und Klimazielen Schritt?. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (7).