Évaluation de la procédure de qualification dans l’enseignement de la culture générale (ECG)

Actuellement, les examens de culture générale ne mettent pas suffisamment en évidence les compétences des personnes en formation

Les examens dans l’enseignement de la culture générale doivent être orientés vers les compétences. Cela signifie qu’ils doivent faire appel, dans une situation donnée, à des connaissances conceptuelles et procédurales pour résoudre un exercice de transfert complexe. Or, les examens CG actuels sont beaucoup trop peu axés sur les compétences, et les deux domaines d’enseignement « Société » et « Langue et communication » sont presque toujours évalués séparément au lieu d’être combinés. C’est ce qui ressort de la présente évaluation de la procédure de qualification (PQual). En outre, les conditions cadres formelles du travail personnel d’approfondissement, qui fait partie de la PQual, sont très hétérogènes. Enfin, tel qu’il est souvent réalisé, l’examen final semble être davantage bénéfique aux enseignant-e-s et aux responsables qu’à l’évaluation des compétences des apprenti-e-s.

L’un des principaux intérêts portés à l’objet de la présente évaluation découle du projet de réforme « Culture générale 2030 » récemment clôturé. Celui-ci avait pour objectif de renforcer fondamentalement l’enseignement de la culture générale (ECG) et de permettre un développement plus efficace des compétences, notamment dans les domaines « Langue et communication » et des compétences interdisciplinaires (p. ex. les compétences dans les domaines de la numérisation et du développement durable ou l’apprentissage tout au long de la vie, qui nécessitent des stratégies d’apprentissage métacognitives, ou les compétences intrapersonnelles telles que la volition, la persévérance, la capacité d’adaptation et la résolution de problèmes). Dans ce contexte, la suppression de l’examen final avait déjà été envisagée en 2022. Cette réflexion, ainsi que les objectifs communiqués de la réforme, ont été pris en compte dans la conception de la présente évaluation.

- L’évaluation s’est tout d’abord intéressée à l’adéquation des trois parties de la procédure de qualification PQual (note d’expérience, examen final et travail personnel d’approfondissement [TPA]) avec l’orientation vers les compétences, comme l’exigent l’ordonnance et le plan d’études cadre.[1] Il s’agit de faire appel, dans une situation donnée, à des connaissances conceptuelles et procédurales pour résoudre un exercice de transfert plus ou moins complexe, et ainsi mettre en évidence, et donc évaluer, les résultats d’actions ou d’opérations[2] de réflexion.[3] L’examen final a fait l’objet d’une analyse approfondie sous plusieurs angles, car selon certaines observations, ses épreuves sont trop souvent insuffisamment axées sur les compétences (p. ex. Feller & Iselin, 2021) et des exercices souvent similaires à ceux réalisés en classe sont utilisés dans des tests pour attribuer des notes d’expérience (ibid.). L’examen final est donc un élément central pour développer une culture de l’examen et de l’enseignement davantage axée sur les compétences (Prodromou, 1995), l’un des principaux objectifs de la révision ECG 2030.

- Ensuite, les conditions cadres formelles et les modalités de mise en œuvre de l’examen final et du travail personnel d’approfondissement ont été examinées afin de pouvoir se prononcer sur l’égalité des chances. L’harmonisation des conditions cadres de la PQual en particulier était un objectif important de la réforme ECG 2030.

Relevé et analyse des données

La plupart des données proviennent des chef-fe-s expert-e-s ECG des écoles professionnelles de Suisse alémanique qui ont été interrogé-e-s à l’aide d’un questionnaire standardisé et de questions semi-ouvertes. 65 questionnaires de presque tous les cantons (à l’exception de BS, GL, AI et AR) ont été analysés (taux de réponse de 55 %). Ainsi, environ 24 200 des 45 000 personnes qui passent chaque année la PQual ECG en Suisse alémanique étaient représentées par les réponses de leurs chef-fe-s expert-e-s.

L’une des principales questions de l’évaluation était la suivante : dans quelle mesure l’examen final tel qu’il est actuellement réalisé dans les écoles professionnelles permet-il d’évaluer les compétences ? Au vu de l’ensemble des données, la réponse est « insuffisamment ».

Quatre expert-e-s issu-e-s de trois hautes écoles ont également été interrogé-e-s dans le cadre d’entretiens semi-structurés sur les pratiques d’examen et d’enseignement dans les écoles professionnelles. Leur expertise repose sur des visites croisées sur place et des échanges avec de futur-e-s enseignant-e-s CG dans le cadre de leurs études. Afin d’obtenir un exemple de mise en œuvre de l’examen final, onze examens écrits (sur les douze réalisés) du canton de Berne ont été évalués à l’aide d’une grille de critères.

1. Orientation vers les compétences dans les trois parties de la PQual

Examen final. L’une des principales questions de l’évaluation était la suivante : dans quelle mesure l’examen final tel qu’il est actuellement réalisé dans les écoles professionnelles permet-il d’évaluer les compétences ?

Au vu de l’ensemble des données, la réponse est « insuffisamment ».

- Les épreuves de l’examen final dans le domaine d’enseignement « Société » mettent presque toutes trop l’accent sur la vérification minutieuse de connaissances factuelles isolées, sans exercice de mise en application. En revanche, les examens dans le domaine d’enseignement « Langue et communication » sont souvent axés sur les compétences. Ces deux domaines ne sont presque jamais évalués conjointement, alors que cela permettrait de renforcer considérablement l’orientation des épreuves vers les compétences.

Dans la plupart des cas, il manque une caractéristique essentielle des examens axés sur les compétences : l’étape de transfert. Selon les chef-fe-s expert-e-s, cela s’explique par le fait que, dans de nombreuses associations facultaires, les épreuves d’examen sont élaborées par une équipe et que les enseignant-e-s n’ont guère, voire pas la possibilité de les adapter à leur enseignement. L’examen est donc parfois trop facile (car il s’agit uniquement d’un exercice de reproduction) ou trop difficile (car les connaissances nécessaires n’ont pas été acquises en cours). De plus, les épreuves sont souvent identiques, que les personnes suivent une formation professionnelle initiale de trois ans ou quatre ans. Les chef-fe-s expert-e-s n’ont relevé que de manière incidente un conflit fondamental entre les objectifs des examens : tandis que les exercices de transfert nécessitent une certaine individualisation des examens (« qui enseigne examine »), l’objectif d’égalité des chances requiert des examens standardisés (« l’équité par l’égalité »). - En outre, l’examen final porte essentiellement sur des compétences autres que celles qui doivent être évaluées. D’une part, l’analyse montre que les examens consistent souvent à citer ou à expliquer des connaissances purement factuelles, ce qui, combiné fréquemment à l’utilisation de supports au sens du principe « open book », se résume souvent à une simple recopie. Si aucun support n’est autorisé, les épreuves axées sur les compétences ne présentent pas la complexité nécessaire, qui exige notamment de faire appel à différents types de connaissances.[4] Selon les chef-fe-s expert-e-s, ce sont souvent essentiellement certaines compétences intrapersonnelles nécessaires pour réussir un examen (de reproduction) portant sur un contenu volumineux qui sont évaluées, par exemple la capacité à assimiler une grande quantité d’informations à un moment donné afin de pouvoir les reproduire. Dans les examens axés sur les compétences, les connaissances requises doivent avoir été assimilées afin de pouvoir être utilisées de manière ciblée pour résoudre des problèmes dans un nouveau contexte.

Note d’expérience. De nombreux chef-fe-s expert-e-s estiment que la note d’expérience est généralement bien adaptée pour évaluer les compétences. L’utilisation de différentes formes d’examen permet d’évaluer le développement et la performance des compétences. Certaines voix critiques déplorent toutefois que les enseignant-e-s ne soient souvent pas suffisamment en mesure d’évaluer de manière pertinente les compétences. Ici aussi, les examens portent trop souvent sur des connaissances factuelles et rarement sur des compétences, et lorsque c’est le cas, c’est sous la forme de projets. Leur correction serait toutefois exigeante, de sorte que les performances seraient souvent évaluées de manière trop « favorable » en raison de critères inappropriés.

De nombreux chef-fe-s expert-e-s estiment que la note d’expérience est généralement bien adaptée pour évaluer les compétences.

Travail personnel d’approfondissement. La quasi-totalité des chef-fe-s expert-e-s considèrent que le travail personnel d’approfondissement est le moyen le plus approprié pour évaluer les compétences. Celui-ci permet aux personnes en formation de démontrer, pendant toute la durée du travail, de nombreuses compétences dans le domaine de la langue et de la communication ainsi que des compétences intrapersonnelles (notamment la gestion du temps, la volition et la capacité à fournir des efforts sur une longue période). Toutefois, l’acquisition de connaissances par rapport à la note d’expérience est plutôt faible, surtout si l’on tient compte du temps nécessaire à la réalisation. Les chef-fe-s expert-e-s ont également estimé que le TPA n’était parfois pas accompagné de manière adéquate et que le choix de thèmes et d’objectifs inappropriés empêchait d’obtenir une part élevée de travail personnel.

2. Hétérogénéité des conditions cadres dans deux parties de la PQual

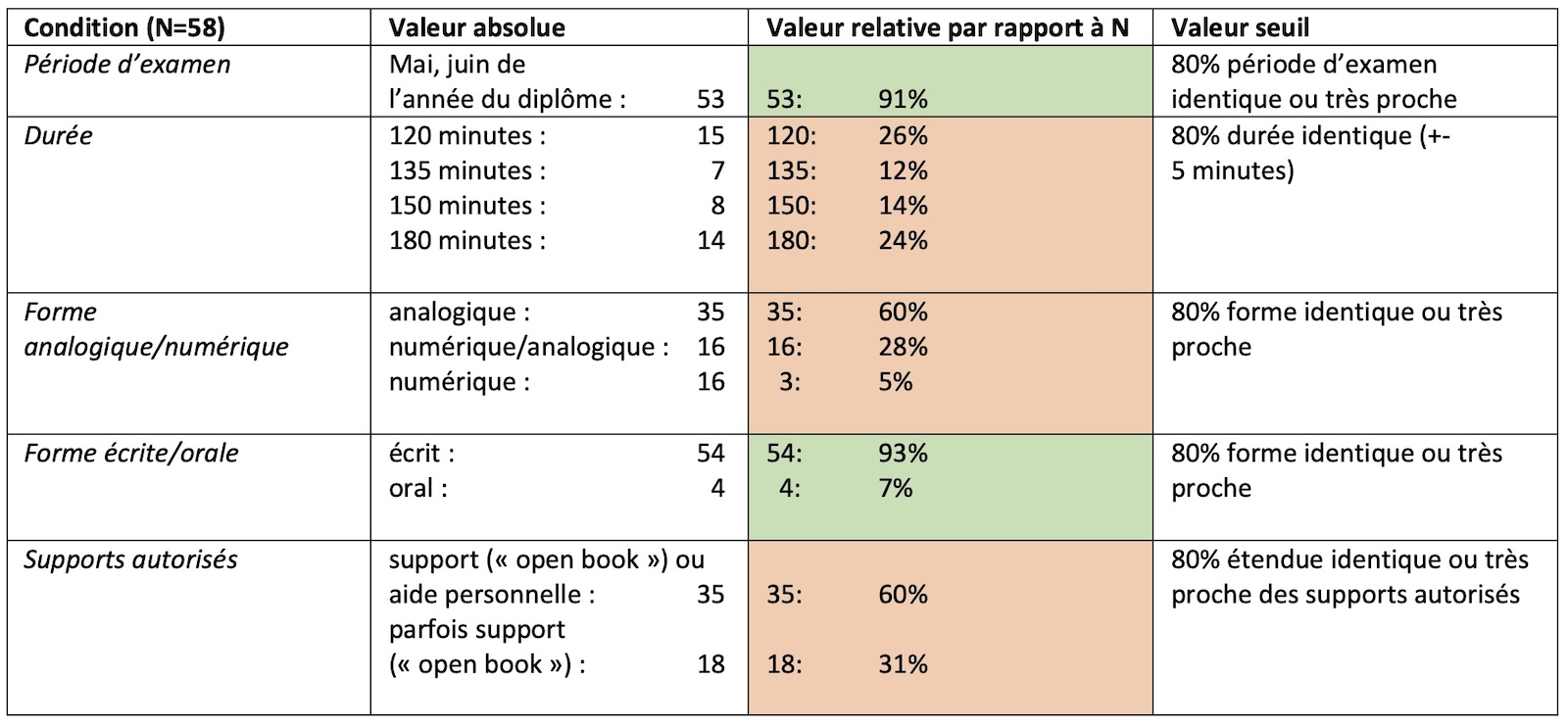

Examen final. Les conditions cadres formelles de l’examen final sont moins hétérogènes qu’on ne le supposait. Les personnes en formation sont presque toujours évaluées par écrit (papier-crayon), pendant deux à trois heures, peu avant la fin de leur formation, et peuvent utiliser plus ou moins de supports. Dans certaines écoles, l’examen final est d’ores et déjà réalisé sous forme orale.

La durée, la forme et les supports autorisés varient toutefois considérablement, à quelques exceptions près. Ainsi, dans une école, une personne est évaluée oralement pendant 30 minutes et dispose d’une aide de taille prédéfinie en guise de support. Dans une autre école, la même matière fait l’objet d’un examen écrit de 240 minutes sans support.

Dans de nombreuses écoles, l’examen final est élaboré de manière similaire. En règle générale, une équipe du groupe spécialisé ECG d’une école élabore un examen uniforme pour toutes les classes. Dans deux cantons seulement (LU et FR), les examens sont préparés par un groupe cantonal. Et dans certaines écoles, chaque enseignant-e élabore son propre examen final.

Travail personnel d’approfondissement (TPA). Les conditions cadres formelles du TPA sont parfois très hétérogènes. Certaines écoles ne prévoient pas de présentation orale du TPA, tandis que d’autres mènent un entretien d’une durée de 5 à 25 minutes. La durée de réalisation varie entre six semaines et six mois. De même, le processus d’élaboration, le produit, la présentation et (le cas échéant) la présentation orale sont pondérés de manière très variable. Enfin, le degré de « part personnelle » ou de « part originale » exigé varie considérablement (entre 0% et > 80%). En revanche, la réalisation avant les vacances d’été et le fait que dans presque toutes les écoles professionnelles ayant répondu, des parties du produit peuvent être soumises sous forme numérique (vidéo, blog, etc.) sont très similaires.

Influence des conditions cadres hétérogènes sur l’égalité des chances

Les différences considérables de conditions cadres de la PQual entraînent des injustices importantes entre les cantons et les écoles professionnelles, qui sont évitées dans les examens des branches professionnelles.

Les différences considérables de conditions cadres de la PQual entraînent des injustices importantes entre les cantons et les écoles professionnelles, qui sont évitées dans les examens des branches professionnelles. L’ordre généralement choisi, à savoir (d’abord) le travail personnel d’approfondissement, puis l’examen final, pose également problème. Il entraîne des inégalités entre les apprenti-e-s de niveaux différents, car la note du TPA peut être communiquée avant l’examen final. Les jeunes peuvent ainsi calculer l’effort qu’elles et ils souhaitent fournir pour la préparation et, dans le meilleur des cas, se concentrer sur l’examen des branches professionnelles, souvent exigeant. De nombreux chef-fe-s expert-e-s trouvent cela injuste pour les apprenti-e-s plus faibles (en termes de notes).

Ces dernières et derniers sont en outre soumis à une charge de travail beaucoup plus importante pour préparer l’examen final, car ils ne disposent pas de stratégies d’apprentissage efficaces. Le désavantage des plus faibles est donc double quand l’examen final a lieu après le travail personnel d’approfondissement.[5] Enfin, ils sont également pénalisés par le fait que, dans de nombreuses écoles professionnelles, l’examen final est conçu pour des formations de quatre ans et n’est pas (ou ne peut être) adapté par l’enseignant-e chargé-e de l’examen. 63 % des écoles professionnelles ayant répondu ont davantage de classes avec des apprentissages sur trois ans que sur quatre ans.

L’examen final est avant tout bénéfique aux enseignant-e-s et aux responsables

Les enseignant-e-s et les responsables profitent des échanges qui ont lieu lors de l’élaboration des épreuves d’examen pour élargir leurs compétences professionnelles.

Au vu des résultats présentés, il est surprenant de constater que les enseignant-e-s et les responsables sont satisfait-e-s de la forme actuelle de l’examen final. Cela contredit le faible niveau d’orientation vers les compétences, la pertinence de la note de l’examen final jugée médiocre par les chef-fe-s expert-e-s, et l’acquisition des connaissances durant le TPA jugée insuffisante par rapport à la note d’expérience. La forme actuelle de l’examen présente manifestement un grand intérêt, non pas en ce qu’elle permet d’évaluer les compétences des personnes en formation, mais parce qu’elle profite aux enseignant-e-s et aux responsables, qui ne souhaitent donc pas la modifier. Selon les chef-fe-s expert-e-s, cela s’explique notamment par le fait que les enseignant-e-s et les responsables profitent des échanges qui ont lieu lors de l’élaboration des épreuves d’examen pour élargir leurs compétences professionnelles. Cela leur permet de bénéficier d’un apprentissage informel au moins une fois par an et d’être ainsi mieux à même d’enseigner des contenus et de promouvoir des compétences qui correspondent à ceux qui sont ensuite évalués. En outre, certain-e-s responsables de la PQual et enseignant-e-s CG trouvent (inconsciemment) que l’examen écrit est une bonne chose, car il permet de discipliner les apprenti-e-s et les enseignant-e-s.

Opportunité pour une meilleure orientation vers les compétences

Il semble que la plupart des cantons maintiendront l’examen final écrit. Étant donné que l’ordonnance et le plan d’études cadre exigent des examens orientés vers les compétences, les épreuves doivent présenter certaines caractéristiques propres à ce type d’évaluation, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont passées (orale, écrite, numérique). Pour résoudre un problème complexe, il faut exiger de faire appel à des connaissances conceptuelles et méthodologiques et de réaliser des étapes de transfert plus ou moins importantes. Selon les résultats de la présente évaluation, cela n’est toutefois souvent pas encore suffisamment le cas.

Dans le même temps, l’élaboration commune d’examens exigeants par les groupes de travail cantonaux et les groupes disciplinaires des écoles professionnelles constitue une opportunité. Des initiatives de ce type peuvent et doivent également être utilisées pour attribuer des notes d’expérience et compléter les formes d’examen axées sur les processus déjà mises en œuvre dans de nombreuses écoles. Cela permettrait d’atteindre un objectif important de la réforme « Culture générale 2030 », à savoir un ECG davantage orienté vers les compétences.

Hadorn, C. (2023). Evaluation des Qualifikationsverfahrens QV im allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz [Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB].

Un entretien avec Corinne Hadorn est disponible ici (en allemand).

[1] Ordonnance CG chap. 3, art. 6 (SEFRI, 2006) ; PEC CG 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (OFFT, 2006). Ces deux documents sont disponibles ici. [2] Le pédagogue et psychologue Hans Aebli entendait par opérations de réflexion, sur la base des travaux de Piaget et Vygotski sur le développement cognitif, des processus mentaux ciblés (p. ex. pour traiter un exercice ou résoudre un problème). Aebli appelait cela « principe opérationnel » ou « action intériorisée » (Aebli, 1976, 1980/1981). [3] Schori-Bondeli et al. (2017) [4] Connaissances conceptuelles (connaissances factuelles systématisées et organisées) et connaissances procédurales (méthodes, techniques, savoir-faire). En outre, la disponibilité des unités de connaissance dans l’exercice à réaliser et l’ampleur du transfert requis influencent le degré de complexité et donc l’exigence cognitive d’un exercice (Maier et al., 2010 ; Musekamp, 2011 ; Scharnhorst, 2018). [5] Certaines écoles réalisent l’examen final dès le début du dernier semestre, en février. L’enseignement a donc lieu pendant cinq ou sept semestres ; au début du semestre final, l’examen final porte principalement sur les contenus du domaine d’enseignement « Société », puis sur les compétences interdisciplinaires et celles du domaine « Langue et communication » dans le cadre du travail personnel d’approfondissement.Bibliographie

- Aebli, H. (1976). Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf kognitionspsychologischer Grundlage. Klett.

- Aebli, H. (1980/1981). Denken: das Ordnen des Tuns. Bd.I: Kognitive Aspekte der Handlungstheorie. Bd. II: Denkprozesse. Klett-Cotta.

- Anderson, L., W. & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Longman.

- Feller, R., & Iselin, M. (2021). Étude « Culture générale 2030 dans la formation professionnelle initiale ». Rapport à l’intention du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI.

- Maier, U., Kleinknecht, M., Metz, K., & Bohl, T. (2010). Ein allgemeindidaktisches Kategoriensystem zur Analyse des kognitiven Potenzials von Aufgaben. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 28(1), 84–96.

- Musekamp, F. (2011). Zum Zusammenhang von Objektivität, Reliabilität und Validität bei verschiedenen Erhebungsmethoden der beruflichen Kompetenzdiagnostik. Dans F. Howe & G. Spöttl (éd.), Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung – Probleme und Perspektiven. (Vol. 7, p. 40–56). Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

- Prodromou, L. (1995). The backwash-effect: from testing to teaching. ELT Journal, 49(1), 209–213.

- Scharnhorst, U. (2018). Examens orientés compétences. Préférer l’application réfléchie à la simple restitution. skilled, 2(18), 15.

- Schori Bondeli, R., Schmuki, D., & Erne, M. (2017). Unser Leben. Unsere Welt. Unsere Sprachen. hep Verlag.

Citation

Hadorn, C. (2025). Actuellement, les examens de culture générale ne mettent pas suffisamment en évidence les compétences des personnes en formation. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (11).