«La formazione professionale nel 2040: prospettive e visioni»: conflitti tra i diversi obiettivi della politica della formazione nel livello secondario II

Ecco perché la formazione generale e quella professionale dovrebbero essere considerate congiuntamente

La quota di diplomi di formazione generale è in crescita. Questo sviluppo non riduce solo la percentuale delle formazioni professionali, ma modifica anche la composizione del gruppo di giovani persone in formazione nei due percorsi del livello secondario II, sembrando talvolta connesso a effetti indesiderati. È emerso, per esempio, che un tasso di maturità cantonale più elevato presenta una forte correlazione con la quota di giovani persone che a 25 anni non sono in possesso né di un diploma di tirocinio né di maturità. Ciononostante, i postulati politici in materia di istruzione sul rapporto tra formazione generale e professionale dovrebbero sempre tener conto anche delle specificità cantonali.

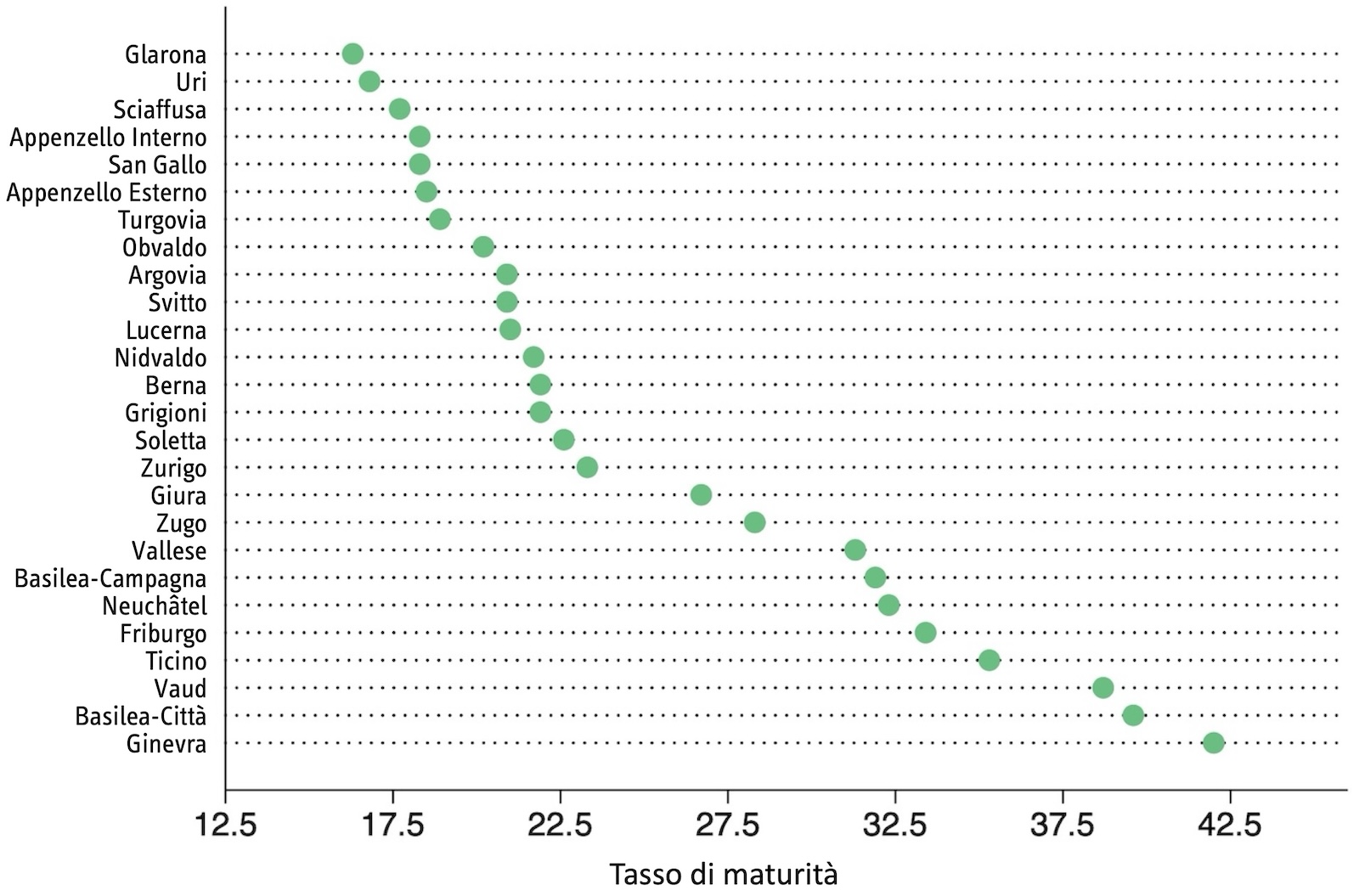

Il punto di partenza delle mie riflessioni è una situazione nota: esistono differenze significative tra i vari tassi di maturità cantonali.

Nel livello secondario II, la formazione generale e quella professionale si escludono a vicenda per la scelta individuale del percorso. Si può dunque dedurre che le percentuali di giovani nei due percorsi formativi siano correlate negativamente tra loro da un punto di vista sistemico (cantonale e nazionale). Tale correlazione offre un punto di partenza per riflettere sulle differenze cantonali nelle due quote e su possibili obiettivi contrastanti nelle misure adottate, al fine di cambiare il «mix» di diplomi di formazione generale e professionale, per esempio attraverso un aumento del tasso di maturità liceale.

I risultati descrittivi qui presentati documentano la stretta correlazione tra i due sottosistemi, anche in relazione a dimensioni non così evidenti. Sulla base di ciò, invito ad assumere una prospettiva più olistica nella valutazione dei due percorsi (e nella valutazione degli interventi politici in materia di formazione).

Differenze significative nel tasso di maturità cantonale

Il punto di partenza delle mie riflessioni è una situazione nota: esistono differenze significative tra i vari tassi di maturità cantonali (cfr. anche Kriesi et al. 2022, CSRE 2023). Nel presente articolo, con questo termine si intende la somma dei diplomi di maturità liceale e dei diplomi di maturità specializzata.[1] Le differenze cantonali dei tassi di maturità sono rappresentate nella Figura 1. Tale tasso va da un minimo di 16,3 per cento nel Canton Glarona a un massimo di 42 per cento nel Canton Ginevra. Quest’ultimo presenta quindi un tasso di due volte e mezzo superiore a quello più basso.

Le possibili cause dei diversi tassi di maturità

Da un punto di vista economico, una prima ipotesi è che il fabbisogno dei vari mercati del lavoro regionali si rifletta, almeno in parte, sul tasso di maturità. Un ruolo rilevante potrebbe essere svolto per esempio dal tasso di occupazione nel settore dei servizi, poiché una quota significativa delle materie di studio prepara a compiti e professioni di questo settore (come per esempio giurisprudenza, economia aziendale o informatica).

Esiste in effetti una marcata correlazione tra la percentuale cantonale di persone occupate nel settore terziario e il livello del tasso di maturità (Figura 2).[2] In quest’ottica, si spiega presumibilmente il motivo per cui Cantoni vocati principalmente alle attività agricole, come Appenzello Interno e Glarona, presentino un tasso di maturità inferiore rispetto a Cantoni prevalentemente urbani come Zurigo o Zugo.

Figura 2: Tasso di maturità rispetto al tasso di occupazione nel settore terziario («Prestazioni di servizi»).

Resta comunque una quota sostanziale della variazione del tasso di maturità che deve essere spiegata con altri fattori. Nella Figura 2 si nota infatti che molti dei punteggi si trovano al di fuori dell’intervallo di confidenza. Nel concreto, sono presenti molti Cantoni con un tasso di maturità significativamente inferiore rispetto a quanto si potrebbe supporre sulla base del tasso di occupazione nel settore terziario e viceversa. Un aspetto che si manifesta con maggiore evidenza nel confronto tra i Cantoni di Zurigo e Ginevra, che presentano una percentuale simile di persone occupate nel settore terziario, ma registrano un tasso di maturità diverso.

In effetti, la maggioranza dei Cantoni con un tasso di maturità superiore alla media non prevede alcun esame centralizzato. Potrebbe quindi darsi che i Cantoni che mirano a un tasso di maturità più elevato, possano raggiungerlo attraverso un meccanismo di assegnazione meno restrittivo.

In generale, si nota come i Cantoni con un tasso di maturità superiore alla media (tenendo conto della loro struttura occupazionale) siano prevalentemente Cantoni non germanofoni.[3] Questo suggerisce che, oltre a fattori economico-strutturali, potrebbero risultare rilevanti anche aspetti diversi, di natura linguistico-culturale (cfr. anche Aepli et al. 2021 e Kuhn et al. 2022). Inoltre, anche le procedure d’ammissione previste dai Cantoni per la formazione generale potrebbero influire sul livello del tasso di maturità (p. es. Eberle 2022). In effetti, la maggioranza dei Cantoni con un tasso di maturità superiore alla media non prevede alcun esame centralizzato (cfr. Eberle 2022, CSRE 2023). Potrebbe quindi darsi che i Cantoni che mirano a un tasso di maturità più elevato, possano raggiungerlo attraverso un meccanismo di assegnazione meno restrittivo.

Sulla base dei dati utilizzati non è quindi possibile determinare in via definitiva «cosa» o «chi» rappresenti la causa delle differenze cantonali nei tassi di maturità. I dati indicano però che fattori economici, linguistico-culturali e politici ricoprono un ruolo rilevante.[4]

Il «trade-off» fondamentale

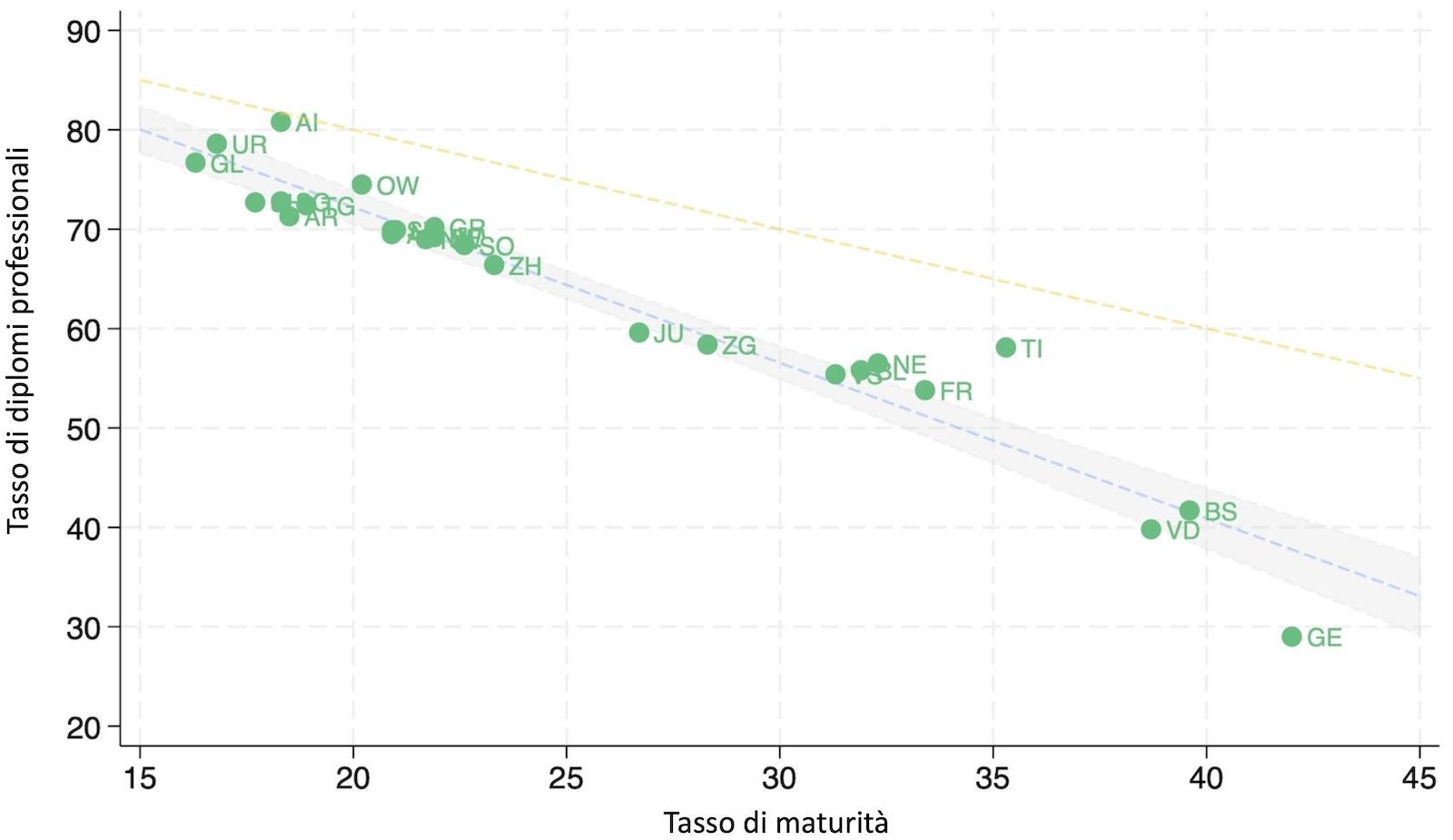

Analizzerò ora i possibili effetti di queste differenze cantonali. A tal fine, descriverò innanzitutto il «trade-off» tanto fondamentale quanto evidente a livello aggregato. Come accennato, esso consiste nel fatto che la scelta di una formazione generale escluda quella professionale e viceversa. A livello aggregato (ossia cantonale) i due tassi presentano necessariamente una correlazione negativa (cfr. Figura 3, la correlazione dei due tassi è pari a -0,963). Tornerò in un secondo momento alla linea gialla tratteggiata.

La Figura 3 è innanzitutto un interessante punto di partenza per ulteriori riflessioni e ipotesi. Per esempio: quali cambiamenti potrebbero verificarsi se un Cantone decidesse di muoversi lungo la retta blu della Figura 3? Come influirebbe questo cambiamento sul percorso di formazione e di carriera delle giovani generazioni? Oppure: quali costi dovrebbe sostenere un Cantone per muoversi lungo la retta e «migrare» in una direzione piuttosto che nell’altra comporta gli stessi costi?

Passerò ora a discutere le due domande seguenti. La prima, senza giri di parole: quale delle due quote influenza il livello dell’altra? La seconda domanda riguarda invece gli effetti un eventuale cambiamento nel «mix della formazione» sulla composizione del gruppo di giovani persone nei due percorsi di formazione.

Risulta difficile rispondere alla prima domanda, tuttavia, dati recenti emersi da un sondaggio (Cattaneo e Wolter 2023) suggeriscono sostanzialmente un eccesso della domanda di posti per la formazione generale in tutte e tre le regioni linguistiche. Questo indica che la percentuale di formazione professionale si adegua al livello del tasso di maturità.[5] Questo sottolinea l’importanza del tasso di maturità in termini di politiche in materia di formazione, poiché esso influenza in modo sostanziale il «mix di formazione» a questo livello e poiché è a sua volta influenzabile, per esempio attraverso la scelta o la severità della procedura d’ammissione.

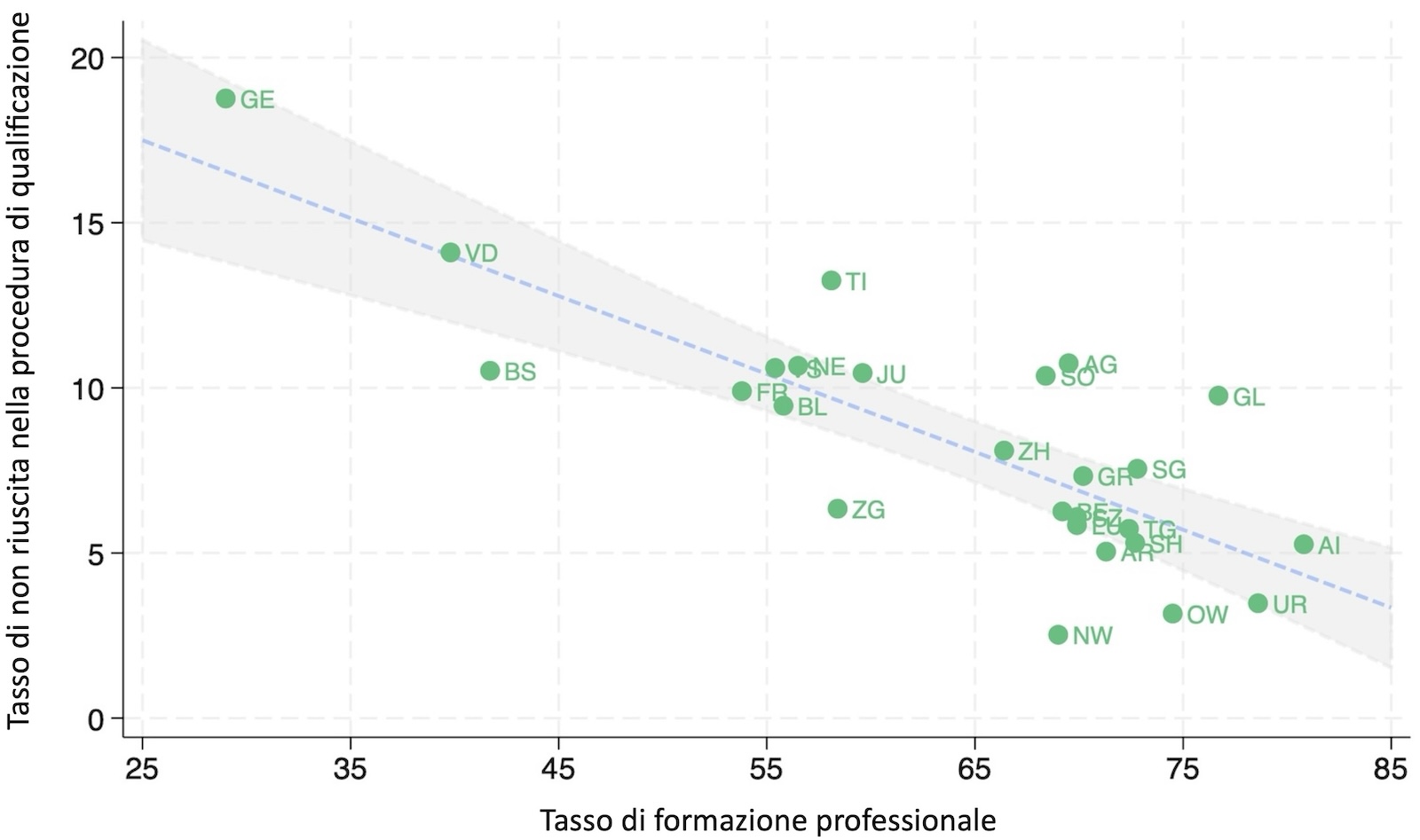

Più è forte la formazione professionale in un Cantone, minore è la percentuale di persone che non superano la procedura di qualificazione.

La seconda domanda parte dall’assunto secondo cui i due percorsi di formazione tendono ad attrarre le stesse persone e quindi una variazione del «mix formativo» modificherebbe la composizione (cognitiva e/o socio-demografica) dei gruppi di giovani, sia nella formazione generale che in quella professionale (cfr. anche Jaik 2022, CSRE 2023). Alcune indicazioni in merito sono fornite dalla Figura 4, che mostra la correlazione tra il tasso di non riuscita nella procedura di qualificazione della formazione professionale di base e il tasso di formazione professionale, ossia la percentuale di persone con un titolo relativo alla formazione professionale di base.[6] Essa documenta le differenze sostanziali nel tasso di non riuscita tra i Cantoni (cfr. per es. anche Graf et al. 2024) e mostra che più è forte la formazione professionale in un Cantone, minore è la percentuale di persone che non superano la procedura di qualificazione. È ancora da chiarire quali siano le cause di questo fenomeno. Tuttavia, considerando che la parte degli esami relativa alle conoscenze professionali è unica a livello nazionale, la Figura 4 suggerisce anche che le persone in formazione nei Cantoni con il tasso di formazione professionale più alto sono meno soggette a una selezione negativa rispetto ai Cantoni con un tasso inferiore. La correlazione risultante tra le due variabili è sorprendentemente forte (coefficiente pari a -0,801).[7]

Una spiegazione alternativa per il modello osservato nella Figura 4 è rappresentata dalle differenze nella qualità di formazione dei diversi Cantoni. Una terza spiegazione potrebbe infine consistere nel fatto che nei Cantoni con un tasso di maturità più elevato spesso vengono offerti i tirocini più impegnativi (poiché le aziende a volte non trovano persone in formazione adeguate ai posti offerti).[8] A causa della mancanza di dati, non è al momento possibile distinguere tra queste tre diverse spiegazioni. In linea di principio, però, esse sono tutte plausibili e non si escludono a vicenda.

Figura 4: Tasso di non riuscita nella procedura di qualificazione rispetto al tasso di formazione professionale.

Diversi livelli di attrito nel passaggio alla formazione non obbligatoria

Se osservato con maggiore attenzione, il grafico a dispersione del tasso di formazione professionale e di maturità (Figura 3) rivela un’altra interessante correlazione. Nella parte alta della figura è presente anche una linea gialla tratteggiata, che mostra il più alto tasso di diplomi professionali possibile (= 100% meno il tasso di maturità). La distanza sull’asse verticale tra il valore massimo possibile e il tasso di diplomi professionali effettivamente registrato aumenta all’aumentare del tasso di maturità. Questo significa che un maggiore tasso di maturità corrisponde a un aumento delle persone che a 25 anni non sono in possesso né di un titolo di tirocinio né di un diploma di maturità.[9] La differenza maggiore è stata registrata nel Canton Ginevra, con quasi trenta punti percentuali, mentre quella minore è nel Canton Appenzello Interno (con appena poco più di un punto percentuale).

In effetti, si può notare come un tasso di maturità più elevato sia connesso a ulteriori attriti nel passaggio alla formazione non obbligatoria. Tali correlazioni esistono, per esempio, con la percentuale di persone che accedono a una soluzione di passaggio, con l’età media delle persone in formazione all’inizio del tirocinio o anche con la percentuale di primi diplomi conseguiti nel livello secondario II entro i 25 anni d’età.

Non è possibile chiarire in questa sede come si arrivi esattamente a tali attriti. Per farlo, sarebbe necessario svolgere un’analisi con dati longitudinali individuali che permettano di monitorare gli effettivi percorsi delle giovani persone. È tuttavia ipotizzabile che, con un tasso di maturità più elevato, sia maggiore il numero di giovani persone che cercano di accedere a una formazione liceale e che non soddisfano i requisiti necessari a tal fine. Una parte di queste persone abbandonerà precocemente il liceo per poi iniziare in ritardo una formazione professionale. In ogni caso, prima di accedere alla formazione generale, queste persone trascorrono già un periodo in una soluzione di passaggio, oppure ne completano una per poi frequentare comunque una formazione professionale in ritardo. Una spiegazione alternativa potrebbe essere che queste persone iniziano prima il liceo per avere più possibilità di ottenere poi il posto di tirocinio che preferiscono poiché in questi Cantoni l’offerta di posti di tirocinio scarseggia.

Scelta della formazione nel livello secondario II, scelta della professione e successo nel mercato del lavoro

Quali ipotesi si possono dunque formulare, se dovesse cambiare il «mix» di diplomi di formazione generale e professionale nel mercato del lavoro?

- In primo luogo, un tale cambiamento potrebbe portare a una variazione di segno opposto nelle relative retribuzioni. Un aumento dei diplomi di formazione generale e una conseguente riduzione relativa dei diplomi di formazione professionale lascerebbe presupporre che i rispettivi stipendi cambierebbero a favore dei diplomi professionali.

- In secondo luogo, gli effetti sul mercato del lavoro potrebbero dipendere anche da come cambia la scelta della professione da parte delle persone che con l’aumento del tasso di maturità si aggiungono a quelle che intraprendono una formazione generale invece che professionale, dal percorso di studi scelto da queste persone e da quale formazione professionale avrebbero scelto altrimenti.

- In terzo luogo, gli effetti dei cambiamenti nella struttura del sistema di formazione del livello secondario II sul mercato del lavoro potrebbero risultare diversi da Cantone a Cantone. Per una valutazione degli effetti sul mercato del lavoro sarebbe dunque necessario effettuare delle analisi mirate a livello cantonale.

Conclusioni

Nel presente contributo ho mostrato come un cambiamento nel livello del tasso di maturità implichi necessariamente una serie di altri adeguamenti, tanto nella formazione generale quanto in quella professionale. I cambiamenti apportati a un’opzione formativa dovrebbero sempre tenere in considerazione anche il livello formativo complementare e valutarne gli effetti in parte contrastanti e i conflitti negli obiettivi ad essi correlati. L’esempio illustrato relativo agli attriti presumibilmente sproporzionati nel passaggio alla formazione non obbligatoria mostra che è necessario tener conto anche di conseguenze inattese.

La richiesta che spesso viene avanzata rispetto a un aumento dei tassi di maturità il più delle volte ignora tuttavia gli effetti di un allineamento della formazione professionale di base.

La richiesta che spesso viene avanzata rispetto a un aumento dei tassi di maturità il più delle volte ignora tuttavia gli effetti di un allineamento della formazione professionale di base. Allo stesso modo, le richieste di un’armonizzazione dei tassi di maturità cantonali (del tutto giustificata dal punto di vista delle eque opportunità) ignora principalmente che i Cantoni presentano mercati del lavoro regionali profondamente diversi e non hanno quindi una domanda uniforme di personale con background formativi diversi. Occorrono invece valutazioni complesse, per cui non esistono soluzioni generiche o univoche. Nel complesso, i risultati descrittivi presentati dimostrano quanto sia complicato individuare le cause e in particolare i possibili effetti di tassi diversi a livello di formazione generale e professionale. Il contributo, in ultima analisi, solleva più domande di quanto non dia risposte. Per questo, i risultati presentati dovrebbero essere intesi anche come un invito a svolgere ulteriori analisi empiriche più dettagliate.

[1] In tutti i Cantoni, il tasso di maturità liceale correla positivamente con quello dei diplomi di maturità specializzata (con una correlazione pari a 0,542) e Cantoni con un tasso mediamente elevato di diplomi liceali presentano tendenzialmente anche un tasso di diplomi di maturità specializzata più elevato rispetto alla media. [2] In questa figura e in quelle che seguono, oltre ai punteggi cantonali analizzati, è rappresentata anche la rispettiva funzione di regressione semplice (più il relativo intervallo di confidenza del 95%). In questo modo è più facile evincere se esista o meno un’eventuale correlazione tra le due variabili rappresentate. Più l’intervallo di confidenza è stretto, minore è la dispersione dei punteggi attorno alla funzione di regressione stimata, tanto più stretta sarà la correlazione tra le due variabili rappresentate. [3] Includendo anche la regione linguistica come variabile esplicativa, la percentuale di varianza dichiarata nel tasso di maturità cantonale può essere aumentata al 77 per cento (rispetto al quasi 40% nel caso della regressione semplice). [4] Oltre a questo, potrebbero essere rilevanti anche fattori geografici: molti dei Cantoni con un tasso di maturità superiore alla media sono infatti Cantoni di confine. Questo solleva un quesito interessante: se e come la questione delle persone transfrontaliere e in generale dell’immigrazione svolga un ruolo in questo contesto (cfr. Aepli e Kuhn 2021, Bächli e Tsankova 2023). [5] Questo non vale necessariamente per tutti i Cantoni e neanche per le diverse regioni all’interno di un determinato Cantone. [6] Nei dati sono presenti ulteriori correlazioni, per esempio con la percentuale di persone in formazione di sesso femminile o straniere. Quest’ultime non possono tuttavia spiegare completamente la correlazione osservata nella Figura 4. [7] Anche in questo caso, però, la forza della correlazione non implica una prova immediata dell’efficacia, poiché al contempo dovrebbero essere presi in considerazione altri fattori (per esempio la composizione socio-demografica del gruppo di persone in formazione o la qualità della formazione, vedi nota a piè di pagina 6). [8] Nel complesso, emerge un risultato apparentemente paradossale, in cui un tasso di maturità più elevato tende a essere associato non solo a un tasso di abbandono degli studi più elevato (cfr. Eberle 2025, Zwingenberger e Obrecht 2016), ma anche a un maggior tasso di non riuscita nella formazione professionale di base. In linea di principio, il meccanismo di selezione citato in precedenza può spiegare entrambi i fenomeni contemporaneamente. [9] La pendenza della retta di regressione della Figura 5 è pari a circa -1,565.Bibliografia

- Aepli, Manuel, und Andreas Kuhn (2021). Open labor markets and firms’ substitution between training apprentices and hiring workers. Labour Economics, 70, 101979.

- Aepli, Manuel, Andreas Kuhn, und Jürg Schweri (2021). Culture, norms, and the provision of training by employers: Evidence from the Swiss language border. Labour Economics, 73, 102057.

- Bächli, Mirjam, und Teodora Tsankova (2023). Free Movement of Workers and Native Demand for Tertiary Education. Journal of Human Resources, 60(4).

- Cattaneo, Maria A., und Stefan C. Wolter (2022). «Against all odds». Does awareness of the risk of failure matter for educational choices? Economics of Education Review, 87, 102225.

- Eberle, Franz (2022). Die Wirksamkeit verschiedener Aufnahmeverfahren zur Selektion geeigneter Schülerinnen und Schüler für eine Mittelschulbildung. Gutachten im Auftrag des Amts für Höhere Bildung des Kantons Graubünden.

- Eberle, Franz (2025). Studienerfolg und Studienabbruch an Hochschulen. Studie im Auftrag der Schweizerischen Maturitätskommission. Bern: Staatssekretariat für Forschung, Bildung und Innovation.

- Graf, Lukas, Belinda Aeschlimann, Miriam Hänni, Irene Kriesi, Jörg Neumann, Filippo Pusterla, Jürg Schweri, e Alexandra Strebel (2024). La procedura di qualificazione sul banco di prova. Rapporto sulle tendenze n. 6 dell’Osservatorio svizzero per la formazione professionale OBS SUFFP Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Jaik, Katharina (2022). Brain drain from vocational to academic education at upper-secondary level? An empirical investigation for Switzerland. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12, 10.

- Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Gronning, Miriam Hänni, Jörg Neumann, e Jürg Schweri (2022). La formazione professionale a livello internazionale e in Svizzera – Tensioni, sfide, sviluppi, potenzialità. Rapporto sulle tendenze OBS SUFFP 5. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Kuhn, Andreas, Jürg Schweri, und Stefan C. Wolter (2022). Local norms describing the role of the state and the private provision of training. European Journal of Political Economy, 75, 102226.

- CSRE (2023). Rapporto di formazione 2023. Aarau: Centro svizzero di coordinazione per la ricerca in educazione.

- Zwingenberger, Anja, und Samuel Obrecht (2016). Ein Vergleich der gymnasialen Maturitätsquoten und der Studienleistung am Beispiel der Universität St. Gallen. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 38(2), 241-269.

Citazione

Kuhn, A. (2025). Ecco perché la formazione generale e quella professionale dovrebbero essere considerate congiuntamente. Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica 10 (12).