Befragung der Lernenden in der Schweiz, Teil 4: Sechs Typen von Lernenden

Die Lehre ist für belastete Jugendliche eine grosse Chance – wenn man sie richtig begleitet

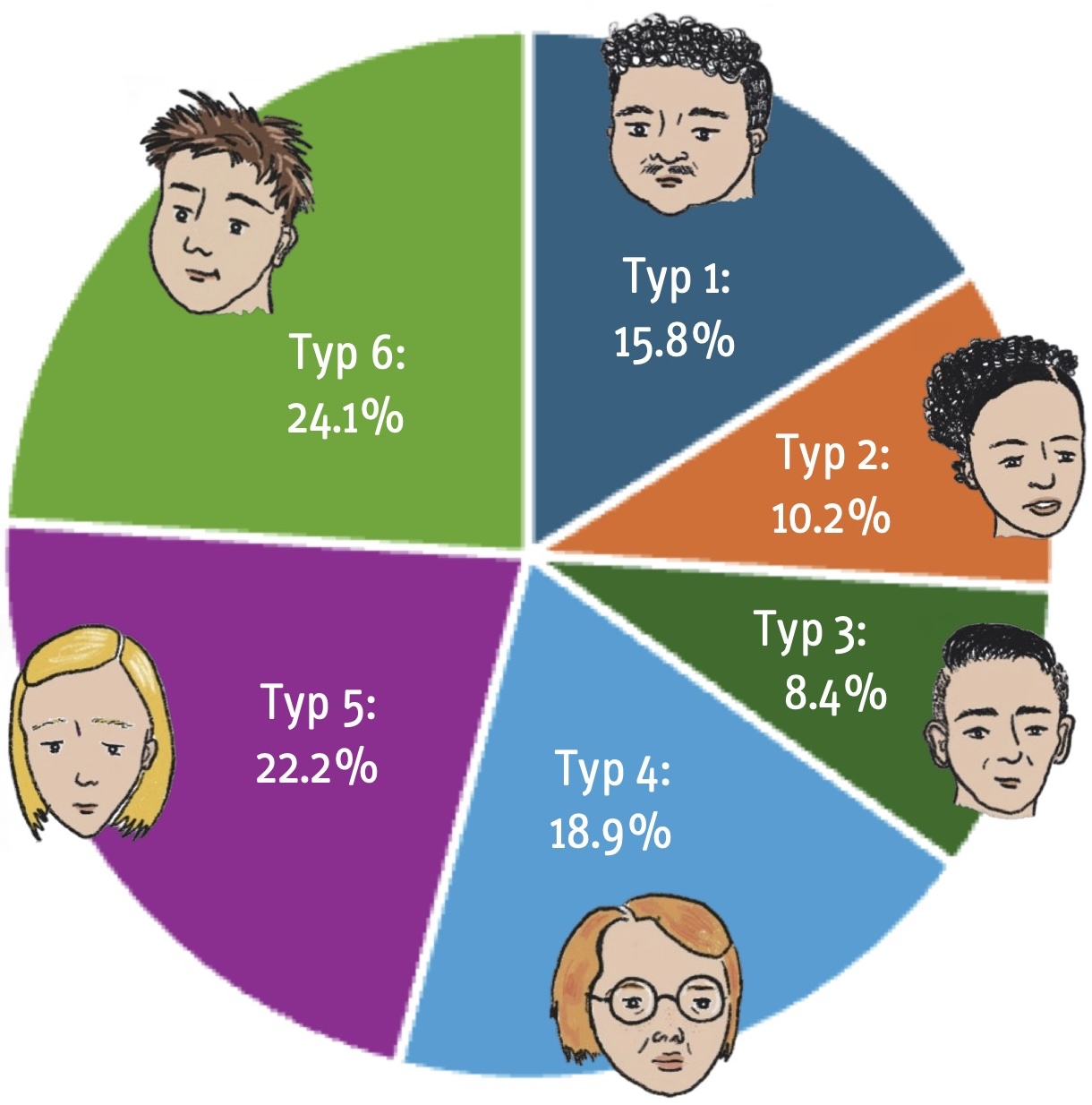

Im Rahmen der Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre» wurde auch eine Typologie der Jugendlichen in der Lehre erstellt. Sie steht im Zentrum des vorliegenden Beitrags. Gefunden wurden sechs Typen, die sich in vielerlei Hinsichten unterscheiden: Ob die Lehre, die sie durchlaufen, ihrem Wunsch entspricht, wie stark sie psychisch belastet sind und andere Aspekte mehr. Dabei wurden ausschliesslich Merkmale berücksichtigt, die die Situation der Lernenden vor Beginn der Lehre beschreiben. Die Typologie hilft bei der Feststellung des unterschiedlichen Bedarfs der Jugendlichen an Unterstützung. Der vorliegende Beitrag schliesst die vierteilige Berichterstattung über die WorkMed-Studie ab.

Die Berufslehre ist für die meisten Jugendlichen ein zentraler Übergangsort in die Erwachsenenwelt. Sie ist nicht nur mit der Aneignung fachlicher Kompetenzen verbunden, sondern stellt auch eine Phase dar, in der Identität, Selbstwert und Selbstwirksamkeit besonders stark auf dem Prüfstand stehen. Ob Jugendliche diese Zeit als bereichernd oder belastend erleben, hängt nicht allein von den Anforderungen in Schule und Betrieb ab, sondern auch davon, wie es um ihre psychische Gesundheit steht. Und es hängt auch von ihrer Biografie ab.

Die Identifikation unterschiedlicher Typen ist praktisch relevant, weil sich dadurch Gruppen mit unterschiedlichem Bedarf an Förderung oder Unterstützung beschreiben liessen.

Da es sich bei den Lernenden hinsichtlich Ausgangslage, psychische Gesundheit und erlebtem Lehrverlauf nicht um eine homogene Personengruppe handelt, wurde untersucht, ob sich statistisch Typen bilden lassen, das heisst, ob es (Unter-)Gruppen von Lernenden gibt, die sich in mehreren Merkmalen ähnlich sind. Die Identifikation unterschiedlicher Typen ist praktisch relevant, weil sich dadurch Gruppen mit unterschiedlichem Bedarf an Förderung oder Unterstützung beschreiben liessen. Zudem kann eine Typologie, auch wenn sie naturgemäss etwas plakativ bleibt, das Verständnis, die Einordnung und die Veranschaulichung der umfangreichen Daten erleichtern.

Für die Berechnung der Typologie wurden ausschliesslich Merkmale berücksichtigt, die die Situation der Lernenden vor Beginn der Lehre beschreiben. Ziel war es, Gruppen zu identifizieren, die unterschiedliche Ausgangslagen und Voraussetzungen der Lernenden abbilden.

In die Analyse einbezogen wurden neun dichotomisierte Variablen und zwei weitere Angaben:

- familiäre Unterstützung (mehr/weniger)

- frühere Lehrabbrüche (ja/nein)

- psychische Probleme vor der Lehre (ja/nein)

- Vorfreude auf die Lehre (mehr/weniger)

- Sorgen vor der Lehre (mehr/weniger)

- familiäre Belastungen (mehr/weniger)

- soziale Unterstützung (mehr/weniger)

- vorhandene Vertrauenspersonen (mehr/weniger)

- gewählte Lehrstelle war Notlösung (ja/nein)

- mittlerer Schulabschluss

- Geschlecht

Im Folgenden werden die sechs Typen beschrieben, die sich aufgrund der Ausgangslage der Lernenden unterscheiden.[1] Anschliessend liegt der Fokus darauf, wie diese Gruppen mit verschiedenen Herausforderungen während der Lehre umgehen – etwa mit Belastungen, Frustrationen, Defiziten oder Konflikten. Dadurch wird sichtbar, dass sich die unterschiedlichen Startbedingungen auch im Erleben und Bewältigen des Ausbildungsalltags widerspiegeln können.

Typ 1: Viele blicken auf einen Lehrabbruch zurück

Diesen Typ belegen fast ausschliesslich männliche Lernende. Rund 85% freuten sich auf die aktuelle Lehrstelle, nur 11% nahmen sie als Notlösung, weil keine andere Lehrstelle verfügbar war. Vertrauenspersonen und familiäre Belastung sind in einem mittleren Mass vorhanden. Bereits vor Lehrbeginn hatten 56% psychische Probleme und 28% haben zuvor schon einmal eine Lehre abgebrochen – die vergleichsweise höchste Rate. In der Sekundarschule erreichten sie oft nur ein niedriges Niveau, teilweise mit Repetitionen. Weiter fällt auf, dass es häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Diesen Typ belegen fast ausschliesslich männliche Lernende. Rund 85% freuten sich auf die aktuelle Lehrstelle, nur 11% nahmen sie als Notlösung, weil keine andere Lehrstelle verfügbar war. Vertrauenspersonen und familiäre Belastung sind in einem mittleren Mass vorhanden. Bereits vor Lehrbeginn hatten 56% psychische Probleme und 28% haben zuvor schon einmal eine Lehre abgebrochen – die vergleichsweise höchste Rate. In der Sekundarschule erreichten sie oft nur ein niedriges Niveau, teilweise mit Repetitionen. Weiter fällt auf, dass es häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Typ 2: Multiple Belastungen

Dieser Typ besteht überwiegend aus Frauen (62%). 71% freuten sich auf die Lehrstelle, 29% nicht, und fast alle machten sich Sorgen, insbesondere, dass sie nicht akzeptiert würden oder Konflikte entstehen könnten. Fast 40% wählten die Lehrstelle, weil sie keine andere fanden. Viele haben keine Vertrauensperson, die familiäre Belastung ist hoch (30%), und über 90% erfahren geringe Unterstützung. Bereits vor der Lehre hatten 90% psychische Probleme und 14% brachen eine vorherige Lehrstelle ab. Ihre Leistungen in der Sekundarschule waren oft eher bescheiden, mit Repetitionen, Leistungsproblemen und körperlichen Konflikten; ein Migrationshintergrund ist häufig. Besonders charakteristisch ist die Kombination aus hoher psychischer Belastung, geringer sozialer Unterstützung und grosser Sorge vor der Lehrstelle, die diesen Typ deutlich von allen anderen abhebt.

Dieser Typ besteht überwiegend aus Frauen (62%). 71% freuten sich auf die Lehrstelle, 29% nicht, und fast alle machten sich Sorgen, insbesondere, dass sie nicht akzeptiert würden oder Konflikte entstehen könnten. Fast 40% wählten die Lehrstelle, weil sie keine andere fanden. Viele haben keine Vertrauensperson, die familiäre Belastung ist hoch (30%), und über 90% erfahren geringe Unterstützung. Bereits vor der Lehre hatten 90% psychische Probleme und 14% brachen eine vorherige Lehrstelle ab. Ihre Leistungen in der Sekundarschule waren oft eher bescheiden, mit Repetitionen, Leistungsproblemen und körperlichen Konflikten; ein Migrationshintergrund ist häufig. Besonders charakteristisch ist die Kombination aus hoher psychischer Belastung, geringer sozialer Unterstützung und grosser Sorge vor der Lehrstelle, die diesen Typ deutlich von allen anderen abhebt.

Typ 3: Nicht viel Vorfreude auf die Lehre

Dieser Typ ist überwiegend männlich, und in über 90% der Fälle ist die aktuelle Lehre für sie eine Notlösung – das unterscheidet ihn von allen anderen Typen. Entsprechend freuten sich weniger als ein Viertel auf die Lehre. Rund 78% hatten Sorgen, vor allem wegen langer Arbeitszeiten oder mangelndem Verständnis für ihre Probleme. Familiäre Belastungen bestehen teilweise, oft ist ein Elternteil arbeitslos. Psychische Probleme traten leicht überdurchschnittlich auf, und 14% haben zuvor eine Lehrstelle abgebrochen. Die Sekundarschule war oft auf niedrigem Niveau. Und es zeigen sich körperliche Auseinandersetzungen, die Klasseneingliederung ist jedoch gut. Häufig liegt ein Migrationshintergrund vor.

Dieser Typ ist überwiegend männlich, und in über 90% der Fälle ist die aktuelle Lehre für sie eine Notlösung – das unterscheidet ihn von allen anderen Typen. Entsprechend freuten sich weniger als ein Viertel auf die Lehre. Rund 78% hatten Sorgen, vor allem wegen langer Arbeitszeiten oder mangelndem Verständnis für ihre Probleme. Familiäre Belastungen bestehen teilweise, oft ist ein Elternteil arbeitslos. Psychische Probleme traten leicht überdurchschnittlich auf, und 14% haben zuvor eine Lehrstelle abgebrochen. Die Sekundarschule war oft auf niedrigem Niveau. Und es zeigen sich körperliche Auseinandersetzungen, die Klasseneingliederung ist jedoch gut. Häufig liegt ein Migrationshintergrund vor.

Typ 4: Leistungsfähig, aber sozial isoliert

Diesen Typ prägen exklusiv weibliche Lernende. Fast alle freuten sich auf ihre Lehre, die meist ihre erste ist, doch 75% machten sich Sorgen, dass man sie nicht mögen würde und dass es schulisch zu anspruchsvoll sein könnte. Sie haben keine Vertrauenspersonen und sind familiär hoch belastet. Fast alle hatten vor der Lehre psychische Probleme. Frühere Lehrabbrüche sind kaum vorhanden. Die Sekundarschule wurde meist auf höchstem Niveau und mit guten Leistungen absolviert, gleichzeitig haben sie Mobbing und Klassenwechsel erlebt. Viele sind aktuell in einer psychotherapeutischen Behandlung. Besonders auffällig ist die hohe Leistungsfähigkeit trotz sozialer Isolation und psychischer Belastung.

Diesen Typ prägen exklusiv weibliche Lernende. Fast alle freuten sich auf ihre Lehre, die meist ihre erste ist, doch 75% machten sich Sorgen, dass man sie nicht mögen würde und dass es schulisch zu anspruchsvoll sein könnte. Sie haben keine Vertrauenspersonen und sind familiär hoch belastet. Fast alle hatten vor der Lehre psychische Probleme. Frühere Lehrabbrüche sind kaum vorhanden. Die Sekundarschule wurde meist auf höchstem Niveau und mit guten Leistungen absolviert, gleichzeitig haben sie Mobbing und Klassenwechsel erlebt. Viele sind aktuell in einer psychotherapeutischen Behandlung. Besonders auffällig ist die hohe Leistungsfähigkeit trotz sozialer Isolation und psychischer Belastung.

Typ 5: Integriert, begabt und ängstlich

Dieser Typ ist hinsichtlich Geschlechterverteilung am ausgeglichensten. Die Mehrheit freute sich auf die gewünschte Lehre, zeigte jedoch sehr häufig viele Sorgen hinsichtlich schulischer Anforderungen, sozialer Integration und langen Arbeitszeiten. Die Lehrstelle entspricht dem Wunschberuf. Soziale Integration und Unterstützung durch Vertrauenspersonen sind sehr gut, familiäre Unterstützung stark, psychische Probleme selten. Frühere Lehrabbrüche gibt es nicht. Rund 70% verfügen über einen höheren Sekundarschulabschluss. Besonders charakteristisch ist die gute soziale Integration bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Sorge vor der Lehrstelle, die diesen Typ vorsichtig, aber leistungsfähig macht.

Dieser Typ ist hinsichtlich Geschlechterverteilung am ausgeglichensten. Die Mehrheit freute sich auf die gewünschte Lehre, zeigte jedoch sehr häufig viele Sorgen hinsichtlich schulischer Anforderungen, sozialer Integration und langen Arbeitszeiten. Die Lehrstelle entspricht dem Wunschberuf. Soziale Integration und Unterstützung durch Vertrauenspersonen sind sehr gut, familiäre Unterstützung stark, psychische Probleme selten. Frühere Lehrabbrüche gibt es nicht. Rund 70% verfügen über einen höheren Sekundarschulabschluss. Besonders charakteristisch ist die gute soziale Integration bei gleichzeitig überdurchschnittlicher Sorge vor der Lehrstelle, die diesen Typ vorsichtig, aber leistungsfähig macht.

Typ 6: Psychisch kaum belastet und erfolgreich

Diese Gruppe ist zu 80% männlich. Diese Jugendlichen freuten sich auf die Lehre und hatten praktisch keine Sorgen, dass es da Probleme geben könnte. Der Lehrberuf ist der Wunschberuf; sehr gute soziale Integration, Freunde und Vertrauenspersonen sind vorhanden. Diese Jugendlichen sind familiär kaum belastet und erleben viel Unterstützung. Vor der Lehrstelle gab es keine psychischen Probleme, frühere Lehrabbrüche praktisch nie. Sekundarschule überwiegend auf höherem Niveau, keine Leistungsprobleme. Danach häufig EFZ-Lehre mit Berufsmaturität. Besonders auffällig ist die nahezu vollständige Abwesenheit jeglicher Belastung, wodurch dieser Typ stabiler, erfolgreicher und klar von allen anderen Typen unterscheidbar ist.

Diese Gruppe ist zu 80% männlich. Diese Jugendlichen freuten sich auf die Lehre und hatten praktisch keine Sorgen, dass es da Probleme geben könnte. Der Lehrberuf ist der Wunschberuf; sehr gute soziale Integration, Freunde und Vertrauenspersonen sind vorhanden. Diese Jugendlichen sind familiär kaum belastet und erleben viel Unterstützung. Vor der Lehrstelle gab es keine psychischen Probleme, frühere Lehrabbrüche praktisch nie. Sekundarschule überwiegend auf höherem Niveau, keine Leistungsprobleme. Danach häufig EFZ-Lehre mit Berufsmaturität. Besonders auffällig ist die nahezu vollständige Abwesenheit jeglicher Belastung, wodurch dieser Typ stabiler, erfolgreicher und klar von allen anderen Typen unterscheidbar ist.

Wie unterscheiden sich die Typen hinsichtlich Gedanken an den Lehrabbruch?

In den bereits publizierten Beiträgen[2] wurde erörtert, dass rund die Hälfte der Lernenden bereits mindestens einmal an einen Lehrabbruch gedacht hat. In Bezug auf die sechs Typen zeigt sich, dass solche Gedanken beim Typ 2 (multiple Belastungen) und Typ 3 (keine Vorfreude auf die Lehre) besonders häufig vorkommen (in 73 respektive 72% der Fälle). Aber auch Typ 5, der sich durch die häufigen Sorgen definiert, machen sich 60% Gedanken zu einem Lehrabbruch. Am wenigsten zieht Typ 6 (psychisch kaum belastet und erfolgreich) einen Lehrabbruch in Erwägung (31%).

Die Gründe, warum die Ausbildung bisher nicht abgebrochen wurde, sind bei den verschiedenen Typen unterschiedlich. Am häufigsten sagen die Befragten, dass sie nicht aufgeben wollten – das gilt für Typ 4 und Typ 5 zu rund 85 bis 90%, aber nur für 70% bei Typ 3; hier war der häufigste Grund, dass die Eltern gegen einen Abbruch waren (rund 50%). Dagegen gaben Typ 4 und Typ 5 oft an, dass andere an sie geglaubt haben (etwa 45%). Andere Gründe – ein Abteilungswechsel, neue Aufgaben oder bessere Noten – wurden insgesamt generell viel seltener genannt.

Die Gründe, warum Lernende ihre Ausbildung trotz Abbruchgedanken fortsetzen, unterscheiden sich deutlich zwischen den Typen.

Die Gründe, warum Lernende ihre Ausbildung trotz Abbruchgedanken fortsetzen, unterscheiden sich deutlich zwischen den Typen. Besonders interessant ist dabei Typ 5, der sich zwar häufig Sorgen macht und über einen Lehrabbruch nachdenkt, gleichzeitig aber meist aus stabilen Verhältnissen stammt und schulisch gut unterwegs ist. Hier könnten ängstliche Tendenzen eine wesentliche Rolle spielen. Auffällig ist auch der Typ 3, der v.a. aus extrinsisch motivierten Gründen (z.B. Eltern wollten, dass die Lehre nicht abgebrochen wird) in der Lehre bleibt; er war von von Beginn weg nicht überzeugt von der Lehre, hat sich nicht darauf gefreut und sich eher Sorgen gemacht.

Nicht jeder Typ geht mit Herausforderungen in gleicher Weise um

Darüber reden. Beim Umgang mit psychischen Problemen zeigen sich klare Unterschiede. Auf die Frage, warum sie nicht mit den Verantwortlichen in der Ausbildung über ihre Probleme gesprochen haben, sagen Lernende des Typ 2 (multiple Belastungen) und Typ 4 (leistungsfähig, aber sozial isoliert) häufiger, weil sie nicht sicher gewesen sind, ob die Probleme schon schwerwiegend genug sind (30 bis 35%). Mehr als ein Drittel der Lernenden des Typs 2 sagen, dass sie nicht wissen, wie man über «solche» Themen spricht. Den Typen 3 (keine Vorfreude auf die Lehre), 4 und 5 (integriert, begabt und ängstlich) geht es ähnlich (jeweils rund 30%). Typ 6 (psychisch kaum belastet und erfolgreich) ist von allen Typen am zuversichtlichsten, dass er verstanden worden wäre. Diese Lernenden haben auch häufiger das Gefühl, dass sie wissen, wie sie über ihre Belastungen sprechen können.

Im Folgenden vertiefen wir die Analysen zum Umgang mit Frustration, Defiziten und Konflikten und verdeutlichen weitere Unterschiede.

Was passiert, wenn die Jugendlichen Frustrationen erleben?

Typ 2 und Typ 4 berichten häufiger darüber, ihre Reaktionen schlecht kontrollieren zu können. Typ 2 gibt besonders oft an, wütend und laut zu werden, und beide Typen machen sich häufig selbst Vorwürfe, zweifeln oder schämen sich.

Typ 2 und Typ 4 berichten häufiger darüber, ihre Reaktionen schlecht kontrollieren zu können. Typ 2 gibt besonders oft an, wütend und laut zu werden, und beide Typen machen sich häufig selbst Vorwürfe, zweifeln oder schämen sich. Bei Typ 6 tritt dies am wenigsten auf (35%). Auch die Tendenz, sich in Frust hineinzusteigern, ist bei Typ 2 besonders hoch (71%). Typ 5 und Typ 6 hingegen planen häufiger konkrete Schritte, um die Situation zu verbessern oder suchen gezielt Unterstützung.

Was passiert, wenn die Jugendlichen etwas nicht können?

Lernende der Typen 2 und 3 fragen am seltensten nach Hilfe, wenn sie etwas nicht können und versuchen, es alleine zu schaffen. Gleichzeitig vermeiden sie, was sie nicht oder noch nicht so gut können. Die Hälfte des Typs 2 fühlt sich auch unsicher in solchen Situationen und traut sich nichts mehr zu, während kaum jemand von Typ 6 in solchen Situationen unsicher wird. Neben Typ 2 setzen sich auch Typ 4 und 5 ziemlich unter Druck, weil sie gut sein wollen (65 bis 73%). Typ 5 und Typ 6 zeigen die stabilsten Strategien; sie üben, fragen nach Erklärungen und reflektieren aktiv über Verbesserungsmöglichkeiten.

Was passiert, wenn die Jugendlichen in Streit geraten

Typ 2 und Typ 3 greifen häufiger vermeidende Strategien: Sie bleiben bei Konflikten eher zuhause (20 bis 25%) oder gehen der Konfliktperson aus dem Weg (rund 70%), sie sagen am häufigsten nichts und versuchen, sich «durchzubeissen». Gleichzeitig zeigen über alle Typen hinweg fast zwei Drittel, dass sie Konflikte reflektieren, überlegen, wie sie entstanden sind, und wollen sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Typ 5 und Typ 6 greifen häufiger aktiv das Gespräch auf, um Konflikte zu klären.

Wo spielen diese Typen und damit die Biografie eine Rolle – und wo nicht?

Zusammenfassend kann beschrieben werden, dass die sechs Typen nicht nur unterschiedliche Ausgangslagen haben, sondern während der Lehre auch verschiedene Bewältigungsstrategien, Sorgen und Reaktionsmuster aufweisen. Belastete Typen wie 2 und 3 reagieren stärker auf Frustrationen, Defizite und Konflikte, während Typen mit wenigen Belastungen wie der Typ 6 stabiler, kontrollierter und reflektierter agieren.

Weiter wurde untersucht, welche Faktoren psychische Probleme in der Lehre, das Wachstum der Lernenden oder den Lehrerfolg in welchem Mass beeinflussen (Anmerkung: alle statistischen Effekte sind sehr gross). Hier zeigt sich ebenfalls, dass der Lernenden-Typ eine entscheidende Rolle spielt.

So beeinflusst der Typ (und damit die Vorgeschichte und frühere psychische Probleme) besonders stark, ob in der Lehre psychische Probleme erlebt werden.

So beeinflusst der Typ (und damit die Vorgeschichte und frühere psychische Probleme) besonders stark, ob in der Lehre psychische Probleme erlebt werden. Weniger starke, aber auch wichtige Faktoren sind die Selbstwirksamkeit der Lernenden und die Unterstützung durch Berufsbildende, ein positives Betriebsklima und das positive Erleben der Lehre (Stolz, Interesse, Sinn). Die Lehrbedingungen haben aber bei Lernenden mit sehr ungünstigen Startbedingungen vergleichsweise wenig Einfluss auf die psychische Problematik. Bei weniger vorbelasteten Lernenden können durch positive Bedingungen (Unterstützung und positives Klima) psychische Probleme gemildert respektive bei fehlenden günstigen Bedingungen verschärft werden.

Betrachtet man das Ausmass an persönlichem Wachstum und Entwicklung seit Lehrbeginn, so sind die folgenden Faktoren besonders wichtig: Einstellung und Verhalten der Lernenden selbst (Selbstwirksamkeit), ein positives Klima im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule, eine gute Unterstützung durch die Berufsbildenden und die Vorgeschichte (Belastungen vor der Lehre). Hier spielen frühere oder aktuelle psychische Probleme eine untergeordnete Rolle.

Bzgl. der Leistung (selbsteingeschätzte, fachliche, soziale und personale Kompetenzen) der Lernenden sind wiederum die Selbstwirksamkeit der Lernenden, die Unterstützung durch die Klassenlehrperson, ein positives Klima an der Berufsfachschule und im Lehrbetrieb und die Unterstützung durch die Berufsbildenden zentral. Auch hier spielen frühere oder aktuelle psychische Probleme eine untergeordnete Rolle.

Fazit und Handlungsimplikationen

Die Biografie und das Vorhandensein von Problemen vor Lehrbeginn sagen das Auftreten von psychischen Problemen während der Lehre am besten voraus. Ausgangslage oder eben «der Typ» beeinflusst hingegen kaum oder gar nicht, wie sich die Lernenden in der Berufslehre persönlich entwickeln und welche Leistungen sie erbringen.

Das bedeutet, dass die berufliche Grundbildung für Lernende und ihre Entwicklung generell, besonders aber für solche, die Belastungen in der Biografie mitbringen, eine grosse Chance ist. Diese Chance eröffnet sich allerdings erst oder vor allem dann, wenn Lernende Unterstützung durch Berufsbildende und Lehrpersonen erleben und in Betrieb und Schule ein positives Klima wahrnehmen.

Die Typologie verdeutlicht, dass Lernende mit unterschiedlicher Ausgangslage sehr unterschiedlich auf die Anforderungen der Lehre reagieren. Deshalb kann eine einzige Form der Unterstützung nicht allen gerecht werden. Entscheidend ist, die spezifischen Ausgangslagen und Verhaltensmuster zu erkennen und die Begleitung der Lernenden entsprechend darauf abzustimmen.

- So profitieren Lernende mit mehrfachen Belastungen (Typ 2) besonders von einem verlässlichen Beziehungsumfeld, klaren Strukturen und einer eng abgestimmten Zusammenarbeit von Lehrbetrieb, Schule und externen Fachstellen.

- Lernende, die ihre Ausbildung ohne echte Vorfreude beginnen (Typ 3), bleiben oft wegen äusserem Druck oder fehlenden Alternativen in der Lehre. Hier kann eine Stärkung der Eigenmotivation und Sinnorientierung wesentlich sein.

- Lernende, die integriert, aber ängstlich sind (Typ 5), sind in der Regel leistungsstark. Sie zeigen jedoch häufig Sorgen und Versagensängste. Für sie ist eine offene, ressourcenorientierte Fehlerkultur zentral.

Unabhängig von diesen statistisch berechneten Typen bleibt entscheidend, dass Lehrbetriebe und Berufsfachschulen psychische Belastungen im Einzelfall frühzeitig erkennen, Vertrauen und Gesprächsbereitschaft fördern und individuell passende Unterstützungsformen anbieten.

Unabhängig von diesen statistisch berechneten Typen bleibt entscheidend, dass Lehrbetriebe und Berufsfachschulen psychische Belastungen im Einzelfall frühzeitig erkennen, Vertrauen und Gesprächsbereitschaft fördern und individuell passende Unterstützungsformen anbieten. Wo Lernende sich verstanden fühlen, Beziehungskontinuität und eine gute Arbeitsatmosphäre erleben, steigt die Chance deutlich, dass sie trotz Schwierigkeiten in der Lehre bleiben und ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen.

Fachliche Unterstützung durch WorkMed

WorkMed unterstützt Lehrbetriebe und Berufsbildungsverantwortliche darin, passende Unterstützungsformen zu entwickeln und entsprechende Kompetenzen aufzubauen – etwa durch Workshops, die Entwicklung von Unterstützungsprozessen oder als Ansprechpartnerin bei schwierigen Situationen, beispielsweise via telefonische Kurzberatung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite von WorkMed. Oder Sie kontaktieren kontakt@workmed.ch.

• Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Psychische Gesundheit in der Berufslehre. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (11). • Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Molti si trovano a dover affrontare sfide, ma pochi ne vengono sopraffatti. Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica 10 (12). • Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Wie Jugendliche in der Lehre ihren psychischen Belastungen trotzen. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (13).

Zitiervorschlag

Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Die Lehre ist für belastete Jugendliche eine grosse Chance – wenn man sie richtig begleitet. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (14).