Reformen Verkauf 2022+ und Kaufleute 2023 am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ)

Eine Berufsfachschule nimmt sich unter die Lupe

Die Berufsbildungsreformen «Verkauf 2022+» und «Kaufleute 2023» erfordern einen Paradigmenwechsel von traditionellen Schulfächern zu interdisziplinären Handlungskompetenzbereichen. Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug entwickelte eine Umsetzungsstrategie basierend auf geteilter Führung und partizipativer Schulentwicklung. In Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Zürich wurde ein partizipativer Evaluationsansatz implementiert, der externe Expertise mit interner Qualitätsentwicklung verknüpft. Erste Ergebnisse längsschnittlich angelegter Befragungen von Lernenden und Lehrenden nach dem ersten Lehrjahr zeigen überwiegend positive Resultate, insbesondere beim Teamteaching und selbstorganisierten Lernen. Entwicklungspotenzial besteht bei der Lernortkooperation und der partizipativen Unterrichtsgestaltung. Die Evaluationsergebnisse werden systematisch durch Arbeitsgruppen nachbearbeitet und in konkrete Qualitätsentwicklungsmassnahmen überführt. Dieser evidenzbasierte Ansatz veranschaulicht die erfolgreiche Verknüpfung von wissenschaftlicher Begleitung und praxisorientierter Reformumsetzung in der beruflichen Bildung.

Das KBZ antizipierte die Komplexität der anstehenden Reformumsetzung und entschied zudem bereits zwei Jahre vor Implementierungsbeginn, den Transformationsprozess durch eine systematische externe Evaluation zu begleiten.

Die Berufsbildungsreformen «Verkauf 2022+» und «Kaufleute 2023» stellen Berufsfachschulen vor grundlegende Veränderungen. Der zentrale Paradigmenwechsel besteht im Übergang von traditionellen Schulfächern hin zu interdisziplinären Handlungskompetenzbereichen, was eine konsequente Kompetenzorientierung zur Folge hat. Die Reformen betreffen nicht nur pädagogische Aspekte, sondern erfordern organisatorische und strukturelle Anpassungen in Bereichen wie individueller Förderung, Leistungsbewertung, Raumkonzepten und digitalen Lernumgebungen (Wegmüller 2021).

Das Kaufmännische Bildungszentrum Zug (KBZ) begegnet diesen Herausforderungen mit einer Umsetzungsstrategie, die aus einer innovativen Kombination von datengestützter Schulentwicklung und geteilter Führungsstruktur besteht (Wegmüller & Brückel 2022). Die Umsetzung umfasst im Kern die Bildung von zwölf spezialisierten Teilprojektgruppen, die jeweils von Lehrpersonen geleitet werden. Ein Steuerungsausschuss aus den Teilprojektleitenden koordiniert die verschiedenen Reformaspekte, während eine Validierungsgruppe aus erfahrenen Lehrpersonen für Kohärenz bei den Schullehrplänen sorgt. Dieses Vorgehen ermöglicht es, unterschiedliche berufliche Perspektiven zu integrieren und multirationale Führungskompetenzen zu entwickeln (Wegmüller & Brückel 2022).

Das KBZ antizipierte die Komplexität der anstehenden Reformumsetzung und entschied zudem bereits zwei Jahre vor Implementierungsbeginn, den Transformationsprozess durch eine systematische externe Evaluation zu begleiten. Als Evaluationspartner konnte das Zentrum für Schulentwicklung (ZSE) der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) gewonnen werden, welches seit Längerem komplexe Schulentwicklungsprozesse forschend unterstützt (z. B. Zala-Mezö u.a. 2018). Das Zentrum verfolgt einen dialogischen Ansatz, der externe Fachkompetenz mit interner Expertise verknüpft (Caspari 2006; Brandes und Schaefer 2013; Stockmann und Meyer 2014) – basierend auf der Überzeugung, dass eine solche Zusammenarbeit für beide Seiten bereichernd ist.

Zum partizipativen Evaluationsansatz

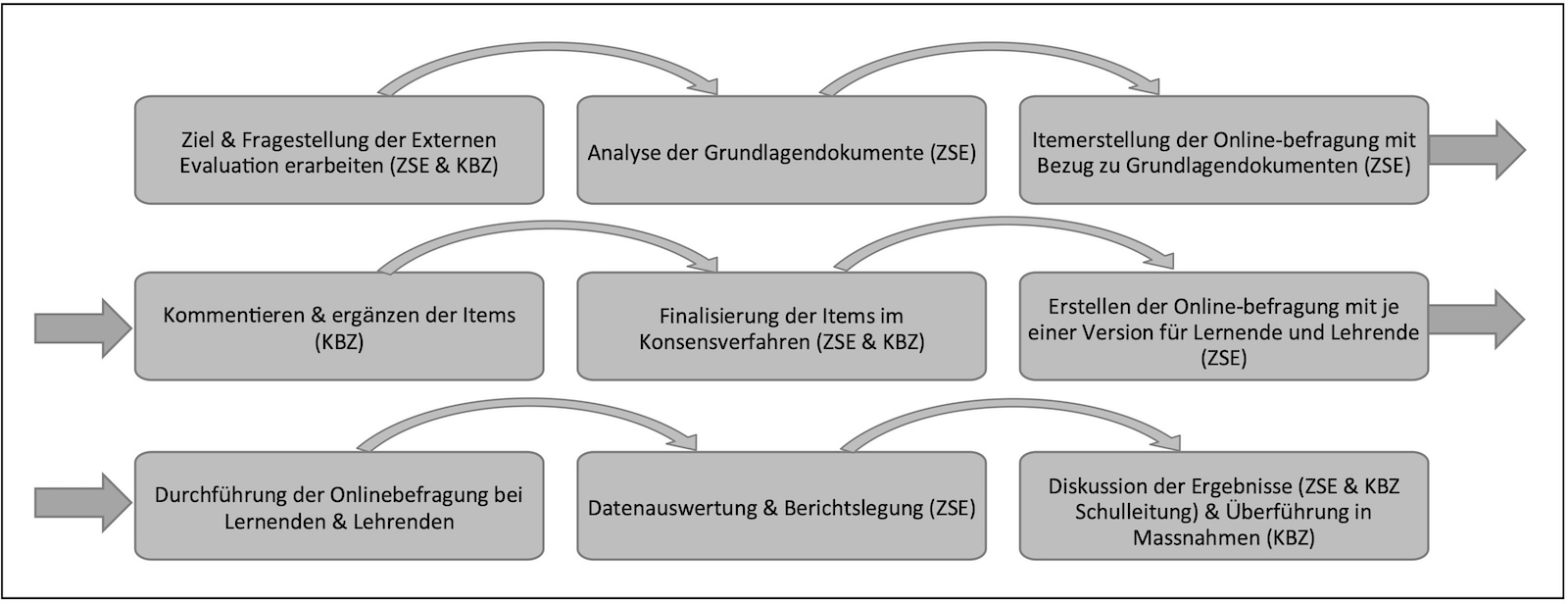

Die Evaluation startete mit einem gemeinsamen Kick-off-Workshop im Februar 2022, bei dem der Steuerungsausschuss gemeinsam mit dem Evaluationsteam des ZSE das Ziel und die Fragestellung der externen Evaluation erarbeitete. Die verschiedenen Schritte und Aktivitäten der Evaluation sind in Abbildung 1 dargestellt.

Zur Studie und den Datenerhebungsinstrumenten

Im Rahmen der externen Evaluation werden Onlinebefragungen von Lernenden und Lehrenden der Ausbildungsgänge Detailhandel und Kaufleute nach dem ersten Lehrjahr (Zeitpunkt t1) und zum Abschluss der dreijährigen EFZ-Ausbildungen (t2), durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglicht es, zum einen praxisrelevante Anpassungen zeitnah abzuleiten; zum anderen lassen sich Veränderungen über die Zeit beobachten.

Für die Erstellung der Onlinebefragungen wurden vom Evaluationsteam des ZSE eine Reihe von Dokumenten zu folgenden Themen analysiert:

- Curriculumsreform: Bildungsplan Detailhandel für Reformen Verkauf 2021 (BDS FCS, 2021), Bildungsplan Kaufleute für Reformen Kaufleute 2023 (BIKAS, 2021)

- Lehr- und Lernkonzept: Lernen 2020 (Kaufmännisches Bildungszentrum Zug, 2021), schulische Abschlussbefragung (ZEM CES, 2023), Konzept individuelle Förderung (Kaufmännisches Bildungszentrum Zug, 2023), Tätigkeitsprofil BFS-Lehrpersonen (Ectaveo, 2021)

- Umstellung der schulischen Organisation: Konzept digitaler Medien (Kaufmännisches Bildungszentrum Zug, 2022a), Konzept Prüfen, Beurteilen und Bewerten (Kaufmännisches Bildungszentrum Zug, 2022b)

- Lern- & Schulentwicklungsforschung: Selbstwirksamkeit (Rigotti et al (2008), Zusammenarbeit im Team (Armi & Pagnossin, 2012, Kauffeld & Frieling, 2001, Hartmann, Richter & Gräsel, 2021), organisationales Lernen (Higgings et al., 2012).

Ein Grossteil der Items ist so formuliert, dass sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden eine Einschätzung zum gleichen Inhalt abgeben können.

Anhand dieser Dokumente legte das Evaluationsteam des ZSE die Themenbereiche der Onlinebefragung fest und formulierte konkrete Items, welche von zwei Mitgliedern der Schulleitung des KBZ kommentiert und ergänzt wurden. In einem Konsensverfahren wurde die finalen Versionen der Items für der Onlinebefragungen erstellt. Für beide Ausbildungsgänge wurde je eine Version für Lernende und Lehrende erstellt. Folgende Themenbereiche und Items wurden für die festgelegt.

- Bereiche der Handlungskompetenzen (6 Items Detailhandel, 13 Items Kaufleute, jeweils Lernende und Lehrende )[1]

- Dimensionen der Handlungskompetenzen (4 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Berufliche Erfahrung und Praxisbezug im Unterricht/Unterrichtsgestaltung (10 Items, jeweils Lernende und Lehrende)[2]

- Partizipation, (3 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Selbstorganisierte Lernprozesse (7 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Rückmeldung und Coaching seitens der Lehrpersonen (6 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Unterrichtsmaterial und Mediennutzung (10 Items Lernende, 8 Items Lehrende)[3]

- Leistungsnachweis und Leistungsbeurteilung (8 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Teamteaching (2 Items, jeweils Lernende und Lehrende) (ibid)

- Interesse und Selbstwirksamkeit (7 Items Lernende, 4 Items Lehrende)[4]

- Zusammenarbeit im Team (10 Items nur Lehrende) (ibid)

- Teamleitung (4 Items nur Lehrende) (ibid)

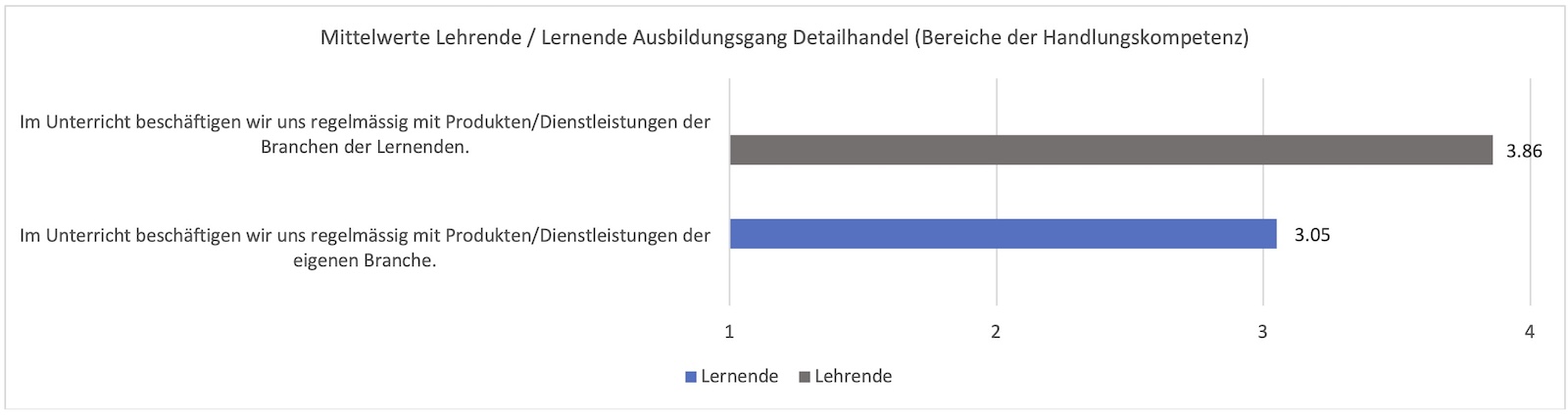

Ein Grossteil der Items ist so formuliert, dass sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden eine Einschätzung zum gleichen Inhalt abgeben können. So lässt sich untersuchen, inwiefern Lernende und Lehrende hinsichtlich des jeweiligen Items übereinstimmen. Folgende Beispielitems aus «Dimensionen der Handlungskompetenzen Ausbildungsgang Detailhandel» sollen dies veranschaulichen:

Lernende: «Im Unterricht beschäftigen wir uns regelmässig mit Produkten/Dienstleistungen der eigenen Branche.»

Lehrende «Im Unterricht beschäftigen wir uns regelmässig mit Produkten/Dienstleistungen der Branchen der Lernenden.»

Beispielitems aus «Bereiche der Handlungskompetenzen Ausbildungsgang Kaufleute» sind wie folgt formuliert.

Lernende: «Wir beschäftigen uns im Unterricht mit der Frage, wie wir uns als Kaufleute in betrieblichen Schnittstellen einbringen können»

Lehrende: «Wir beschäftigen uns im Unterricht mit der Frage, wie sich die Lernenden als Kaufleute in betrieblichen Schnittstellen einbringen können.»

Die Items können anhand 4-teiliger Antwortvorgaben beantwortet werden (1= stimme nicht zu, 2=stimme eher nicht zu, 3=stimme eher zu, 4=stimme zu). Am Ende jedes Themenbereiches haben die Teilnehmenden zusätzlich die Möglichkeit, in einem offenen Antwortfeld Kommentare und Anregungen zu geben.

Durchführung der Studie und Stichprobe

Die Onlinebefragung zur Umsetzung der Reformen Verkauf 2022+ (Detailhandel) zum Zeitpunkt t1 wurde während einer Lektion im Frühjahr 2023 in der Schule durchgeführt. An der Befragung nahmen 86 Lernende (Rücklaufquote 97.7%) und sieben Lehrende (Rücklaufquote 87.5%) teil. Die Lernenden waren zwischen 16 und 22 Jahre alt (M = 17.8 Jahre, SD = 1.70). Die t1 Befragung zur Umsetzung der Reformen Kaufleute (ohne BM1) fand ein Jahr später im Frühjahr 2024 statt. An dieser nahmen 125 Lernende (Rücklaufquote 98%) zwischen 16 und 23 Jahre alt (M = 16.7 Jahre, SD = 1.96) und 16 Lehrende (Rücklaufquote 80%) teil.

Ausgewählte Ergebnisse

Die Auswertung der Daten erfolgt deskriptiv-statistisch und es werden Mittelwerte (M) sowie Standardabweichungen (SD) der Items berechnet. Aufgrund der Formulierung der Items lassen sich die Ergebnisse in den meisten Fällen zwischen der Einschätzung der Lernenden und der Lehrenden innerhalb des jeweiligen Ausbildungsganges sowie zwischen den Ausbildungsgängen vergleichen.

Die externe Evaluation am Ende des ersten Lehrjahres innerhalb des Ausbildungsganges Detailhandel zeigt sehr positive Ergebnisse. Bis auf einen Aspekt weisen alle Ergebnisse der Lernenden Mittelwerte deutlich über dem theoretischen Mittelwert von M=2.5 auf. Von den Lernenden werden «Teamteaching» sowie die Möglichkeit der «selbstorganisierten Lernprozesse» besonders positiv wahrgenommen. Entwicklungspotenzial besteht im Bereich der besseren Abstimmung zwischen dem, was die Lernenden in der Schule und im üK lernen.

Die Ergebnisse der Lehrenden sind ebenfalls sehr positiv. Auffallend ist, dass ihre Zustimmung bis auf wenige Aspekte (…) höher ausfällt als die der Lernenden.

Die Ergebnisse der Lehrenden sind ebenfalls sehr positiv. Auffallend ist, dass ihre Zustimmung bis auf wenige Aspekte (aus den Themenbereichen «Partizipation, im Sinne von Förderung und Selbstständigkeit» und «selbstorganisierte Lernprozesse, «berufliche Erfahrung und Praxisbezug im Unterricht») höher ausfällt als die der Lernenden. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Unterschied hinsichtlich «Dimensionen der Handlungskompetenz» (siehe Abbildung 2) sowie «Unterrichtsmaterial und Mediennutzung».

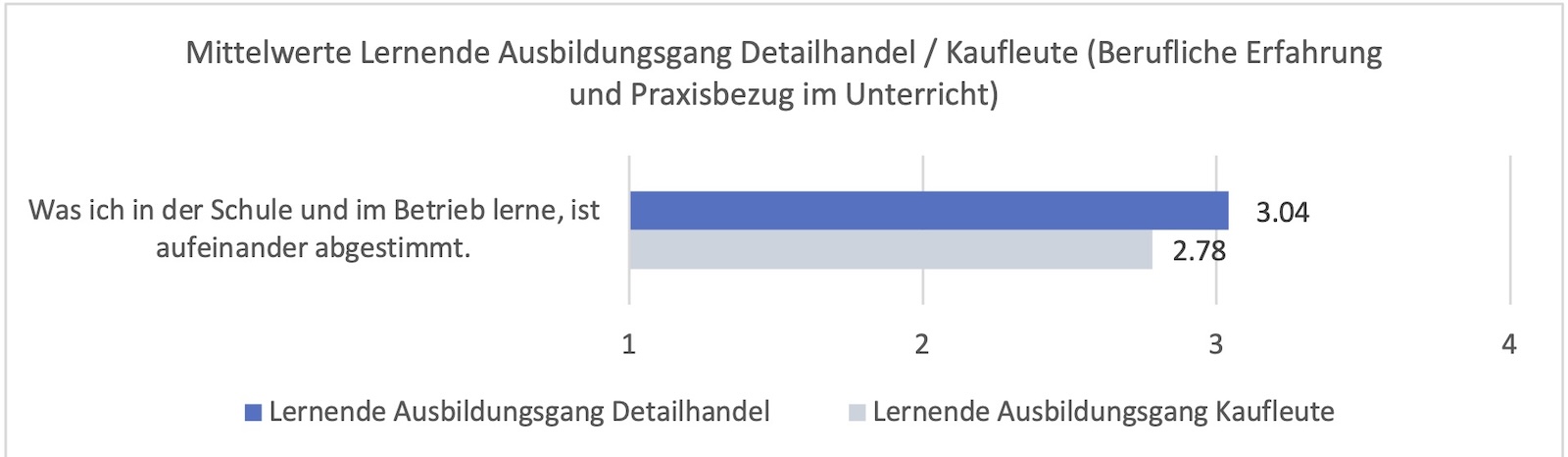

Am Ende des ersten Lehrjahres des Ausbildungsganges Kaufleute zeigt die externe Evaluation ein ähnlich positives Bild. Auf Ebene der Einzelitem liegen alle Ergebnisse der Lernenden deutlich über dem theoretischen Mittelwert von M=2.5. Auch hier nehmen die Lernenden «Teamteaching» und die Möglichkeit der «selbstorganisierten Lernprozesse» besonders positiv wahr. Die Themenbereiche «berufliche Erfahrung und Praxisbezug im Unterricht» und «Partizipation, im Sinne von Förderung und Selbstständigkeit» erfahren weniger starke Zustimmung; hier liegt ein Entwicklungspotenzial.

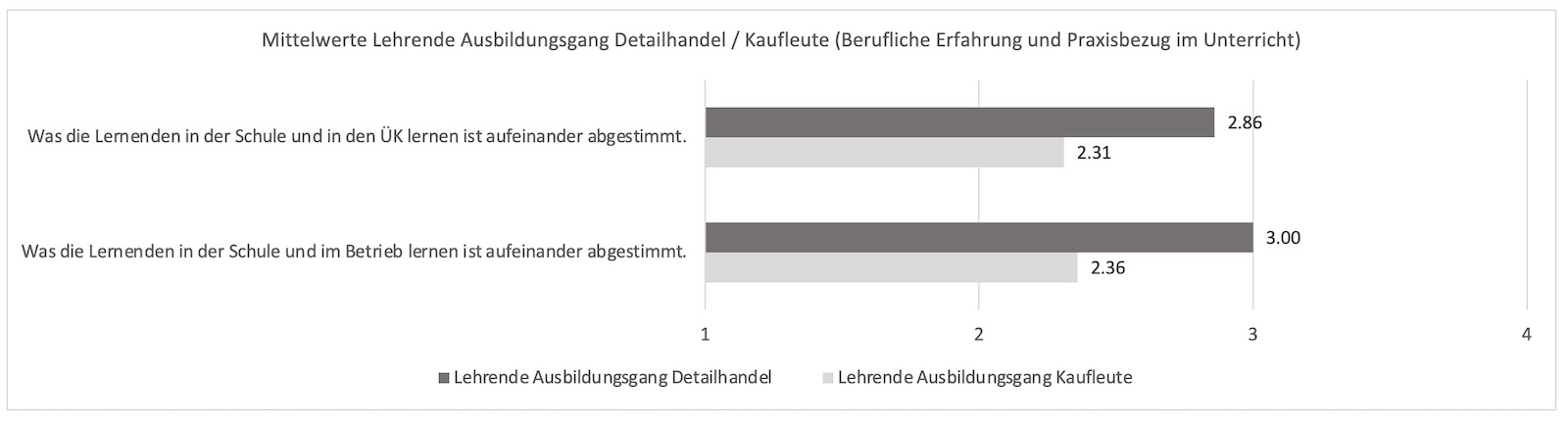

Betrachtet man die Lehrenden, zeigen sich wiederum sehr positive Ergebnisse. Auch hier ist die Zustimmung bis auf wenige Aspekte höher (Themenbereiche «Bereiche der Handlungskompetenzen, «berufliche Erfahrung und Praxisbezug im Unterricht»). Die Ergebnisse decken sich mit denen aus dem Ausbildungsgang Detailhandel.

Schliesslich erlaubt die externe Evaluation einen Vergleich zwischen Lernenden beider Ausbildungsgänge. Grundsätzlich zeichnen die Ergebnisse eine sehr positive Einschätzung aller Themenbereiche in beiden Ausbildungsgängen. Tendenziell bewerten die Lernenden im Detailhandel die Einzelitems positiver als die Kaufleute. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Themenbereichen «berufliche Erfahrungen und Praxisbezug im Unterricht» (vgl. Abbildung 2) und «Rückmeldung und Coaching» (vgl. Abbildung 3).

Auch ist grundsätzlich ein Vergleich der Lehrenden zwischen den beiden Ausbildungsgängen möglich. Allerdings ist dieser aufgrund der geringen Stichprobengrösse (Ausbildungsgang Detailhandel n=7, Kaufleute n=16) mit Vorsicht zu behandeln. Eher kritisch sehen die Lehrenden des Ausbildungsganges Kaufleute die Abstimmung der drei Lernorte Schule, üK und Betrieb (Themenbereich «berufliche Erfahrung und Praxisbezug im Unterricht», vgl. Abb. 4).

Diskussion/Ausblick

Die Ergebnisberichte wurden zwischen dem Evaluationsteam des ZSE und der KBZ-Schulleitung inhaltlich diskutiert und interpretiert. Das KBZ überführt relevante Ergebnisse im Rahmen eines Nachbearbeitungsprozesses in konkrete Qualitätsentwicklungsmassnahmen. Die ausgewählten Ergebnisse werden thematisch spezifischen Arbeitsgruppen und Gremien zugeteilt, um eine systematische Weiterentwicklung zu gewährleisten. Die identifizierten Handlungsfelder werden dabei gezielt den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet: Teamleitungen bearbeiten berufsspezifische Handlungskompetenzbereiche, während Lernortkooperations-Gruppen die Optimierung von Praxisbezug und Unterrichtsgestaltung vorantreiben. Spezialisierte Qualitätszirkel fokussieren auf zentrale pädagogische Themen wie selbstreguliertes Lernen, Portfolio-Arbeit und Leistungsbeurteilung, wobei das LearningLAB (PICTS) die Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien und Mediennutzung übernimmt.

Der dialogische Ansatz gewährleistet, dass Evaluationsergebnisse nicht lediglich zur Kenntnis genommen, sondern aktiv in die Weiterentwicklung der Reformumsetzung integriert werden.

Besonders hervorzuheben ist die Etablierung einer neuen Gruppe «Qualitätsentwicklung» ab dem Schuljahr 2025/26, welche die kontinuierliche Verarbeitung von Evaluationsergebnissen institutionalisiert. Diese organisatorische Innovation unterstreicht das Bestreben des KBZ, evidenzbasierte Schulentwicklung nachhaltig zu verankern. Der dialogische Ansatz gewährleistet, dass Evaluationsergebnisse nicht lediglich zur Kenntnis genommen, sondern aktiv in die Weiterentwicklung der Reformumsetzung integriert werden. Durch die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Bearbeitungsfristen wird sichergestellt, dass erkannte Optimierungspotenziale zeitnah und zielgerichtet angegangen werden. Dieses Vorgehen exemplifiziert die systematische Verknüpfung von externer Evaluation und interner Qualitätsentwicklung.

Im Frühsommer 2025 erfolgte die zweite Erhebungsphase der längsschnittlichen Evaluation mit der ersten Detailhandels-Kohorte zum Ausbildungsabschluss, gefolgt von der entsprechenden Befragung der Kaufleute-Kohorte ein Jahr später. Diese abschliessenden Evaluationen werden entscheidende Erkenntnisse über die Wirksamkeit der implementierten Reformmassnahmen und deren längerfristige Auswirkungen auf Lernprozesse und Kompetenzentwicklung am KBZ liefern.

Besonders relevant wird die Analyse der Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten sein, um zu verstehen, wie sich die anfänglichen Herausforderungen – etwa bei der Lernortkooperation oder der Portfolio-Arbeit – über den gesamten Ausbildungsverlauf entwickelt haben. Diese sollen wiederum systematisch durch die etablierte Nachbearbeitungsstruktur verarbeitet werden und dienen als empirische Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Reformumsetzung am KBZ. Somit schliesst sich der Kreis einer evidenzbasierten Qualitätsentwicklung, die externe Evaluation und interne Schulentwicklung nachhaltig miteinander verknüpft.

[1] Basieren auf Grundlagendokumenten zu Curriculumsreform [2] Basieren auf Grundlagendokumenten zu Lehr- Lernkonzept [3] Basieren auf Grundlagendokumenten zur Umstellung der schulischen Organisation [4] Basieren auf Grundlagendokumenten zu Lern- & SchulentwicklungsforschungLiteratur

- Armi, F.; Pagnossin, E.: Zusammenarbeit: Einstellungen und Praktiken von Lehrpersonen in der Westschweiz. In Beiträge zur Lehrerbildung 30 (2012), 3, S. 316–27.

- Bikas: Bildungsplan Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). (2021). https://www.skkab.ch/download/bildungsplan/

- Brandes, S.; Schaefer, I.: Partizipative Evaluation in Praxisprojekten. In: Prävention und Gesundheitsförderung 8 (2013), 3, S. 132–37..

- Caspari, A.: Partizipative Evaluationsmethoden – zur Entmystifizierung eines Begriffs in der Entwicklungszusammenarbeit. In Flick, U. (Hrsg.): Qualitative Evaluationsforschung. Konzept – Methoden – Umsetzung, 2006, S. 365–84. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Conrads, R.; Freiling, T.; Walter, V. C.; Grondey, I.: Weiterentwicklung des Förderinstruments Assistierte Ausbildung flexibel (AsA flex). Explorative Begleitstudie. Zweiter Zwischenbericht. Mannheim, Schwerin 2024.

- BDS FCS: Bildungsplan zur Verordnung des SBFI vom 18. Mai 2021 über die berufliche Grundbildung für Detailhandelsfachfrau / Detailhandelsfachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). 2021. https://www.bds-fcs.ch/de/Digitale-Medien/Download-Center?download=17

- Ectaveo AG: Tätigkeitsprofil: BFS-Lehrpersonen. 2021. Ectaveo AG.

- Hartmann, U.; Richter, D.; Gräsel, C.: Same Same But Different? Analysen zur Struktur kollegialer Kooperation unter Lehrkräften im Kontext von Schul- und Unterrichtsentwicklung. Unterrichtswissenschaft 49 (2021), 3, S. 325–44.

- Higgins, M.; Ishimaru, A.; Holcombe, R.; Fowler, A.: Examining Organizational Learning in Schools: The Role of Psychological Safety, Experimentation, and Leadership That Reinforces Learning. Journal of Educational Change 13 (2012), 1, S. 67–94.

- Kauffeld, S.; Frieling, E.: Der Fragebogen zur Arbeit im Team (F-A-T). Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O 45 (2001), 1, S. 26–33.

- Kaufmännisches Bildungszentrum Zug: Konzept individuelle Förderung. 2023. Internes Dokument Kaufmännisches Bildungszentrum Zug.

- Kaufmännisches Bildungszentrum Zug: Konzept digitaler Medien. 2022a. Internes Dokument Kaufmännisches Bildungszentrum Zug.

- Kaufmännisches Bildungszentrum Zug: Konzept Prüfen, Beurteilen und Bewerten. 2022b. Internes Dokument Kaufmännisches Bildungszentrum Zug.

- Kaufmännisches Bildungszentrum Zug: Lernen 2020 Lehr- und Lernverständnis. 2021. Internes Dokument Kaufmännisches Bildungszentrum Zug.

- Rigotti, T.; Schyns, B.; Mohr, G.: A Short Version of the Occupational Self-Efficacy Scale: Structural and Construct Validity Across Five Countries. Journal of Career Assessment 16 (2008), 2, S. 238–55.

- Stockmann, R.; Meyer, W.: Evaluation: eine Einführung. 2014. UTB Sozialwissenschaften. Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.

- Wegmüller, R.: Erfolgreiche Umsetzung von Berufsbildungsreformen dank geteilter Führung und agiler Schulentwicklung? Berufs- und Wirtschaftspädagogik Online bwp@, 41 (2021).

- Wegmüller, R.; Brückel, F.: (2022). Umsetzung von Reformen in Berufsschulen: Eine besondere Herausforderung für Führungskräfte. schule verantworten | führungskultur_innovation_autonomie, 2 (2022), 2, S. 67–63.

- Zala-Mezö, E., Strauss, N-C., Herzig, P., Müller-Kuhn, D., Häbig, J., und Kuster, R.: Der Komplexität von Schulentwicklung methodisch begegnen: Das Projekt ‚Partizipation stärken – Schule entwickeln‘. In Zala-Mezö, E.; Strauss, N-C.; und Häbig, J (Hrsg.). Dimensionen von Schulentwicklung Verständnis, Veränderung und Vielfalt eines Phänomens. 2018. S. 15–59. Münster: Waxmann.

- ZEM CES: Standardisierte Abschlussklassenbefragung. 2022. Internes Dokument Kaufmännisches Bildungszentrum Zug

Zitiervorschlag

Totter, A., Wegmüller, R., & Zala-Mezö, E. (2025). Eine Berufsfachschule nimmt sich unter die Lupe. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (11).