« Formation professionnelle 2040 – Perspectives et visions » : conflits d’objectifs de la politique de la formation au degré secondaire II

Pourquoi les formations générales et professionnelles ne doivent pas être examinées isolément, mais envisagées de manière globale?

La part des diplômes de formation générale est en hausse. Cette évolution ne réduit pas seulement la part des formations professionnelles, elle modifie également la répartition des jeunes dans les deux filières du degré secondaire II et semble avoir, en partie, des effets indésirables. Il apparaît ainsi que dans les cantons où le taux de maturité est élevé, la proportion de jeunes qui, à l’âge de 25 ans n’ont ni terminé un apprentissage ni ne disposent d’une maturité est également plus importante. Malgré cela, il est essentiel que les postulats de politique éducative concernant l’équilibre entre formation générale et formation professionnelle tiennent compte des réalités cantonales.

Le point de départ de mes réflexions est le constat bien établi qu’il existe d’importantes disparités entre les taux de maturité des différents cantons.

Le choix d’une formation générale ou d’une formation professionnelle au degré secondaire II s’exclut mutuellement. On peut en déduire que, sur le plan systémique (c’est-à-dire cantonal et national), les proportions de jeunes dans les deux filières de formation sont négativement corrélées. Cette corrélation constitue un point de départ pour réfléchir aux différences entre les deux taux au niveau cantonal, ainsi qu’aux éventuels conflits d’objectifs entre les mesures visant à modifier la répartition entre diplômes d’enseignement général et diplômes professionnels, par exemple en augmentant le taux de maturité gymnasiale.

Les résultats descriptifs présentés ici mettent en évidence l’étroite interdépendance des deux sous-systèmes, y compris dans des dimensions qui ne sont pas immédiatement manifestes. Sur cette base, je plaide en faveur d’une perspective plus holistique dans l’évaluation des deux filières de formation ainsi que dans celle des interventions en matière de politique éducative.

Importantes différences cantonales dans le taux de maturité

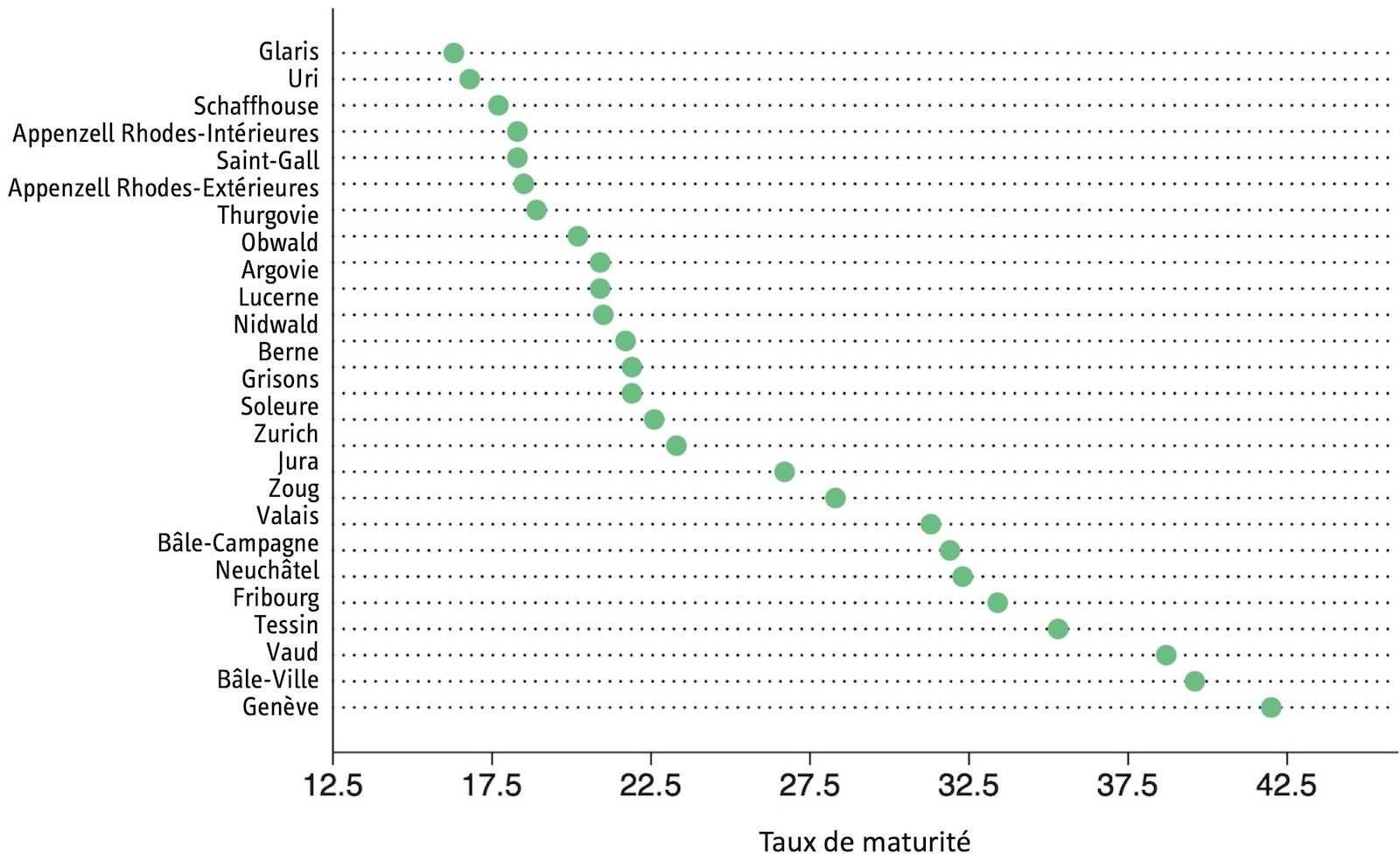

Le point de départ de mes réflexions est le constat bien établi qu’il existe d’importantes disparités entre les taux de maturité des différents cantons (cf. également Kriesi et al. 2022, CSRE 2023). J’entends ici par « taux de maturité » le total des diplômes de maturité gymnasiale et des diplômes de maturité spécialisée.[1] Ces disparités cantonales sont représentées dans l’illustration 1 : elles varient actuellement entre un minimum de 16,3 % dans le canton de Glaris et un maximum de 42 % dans le canton de Genève. Le taux observé dans le canton de Genève est ainsi environ deux fois et demie plus élevé que celui enregistré dans le canton de Glaris.

Causes possibles à l’origine des écarts entre les taux de maturité

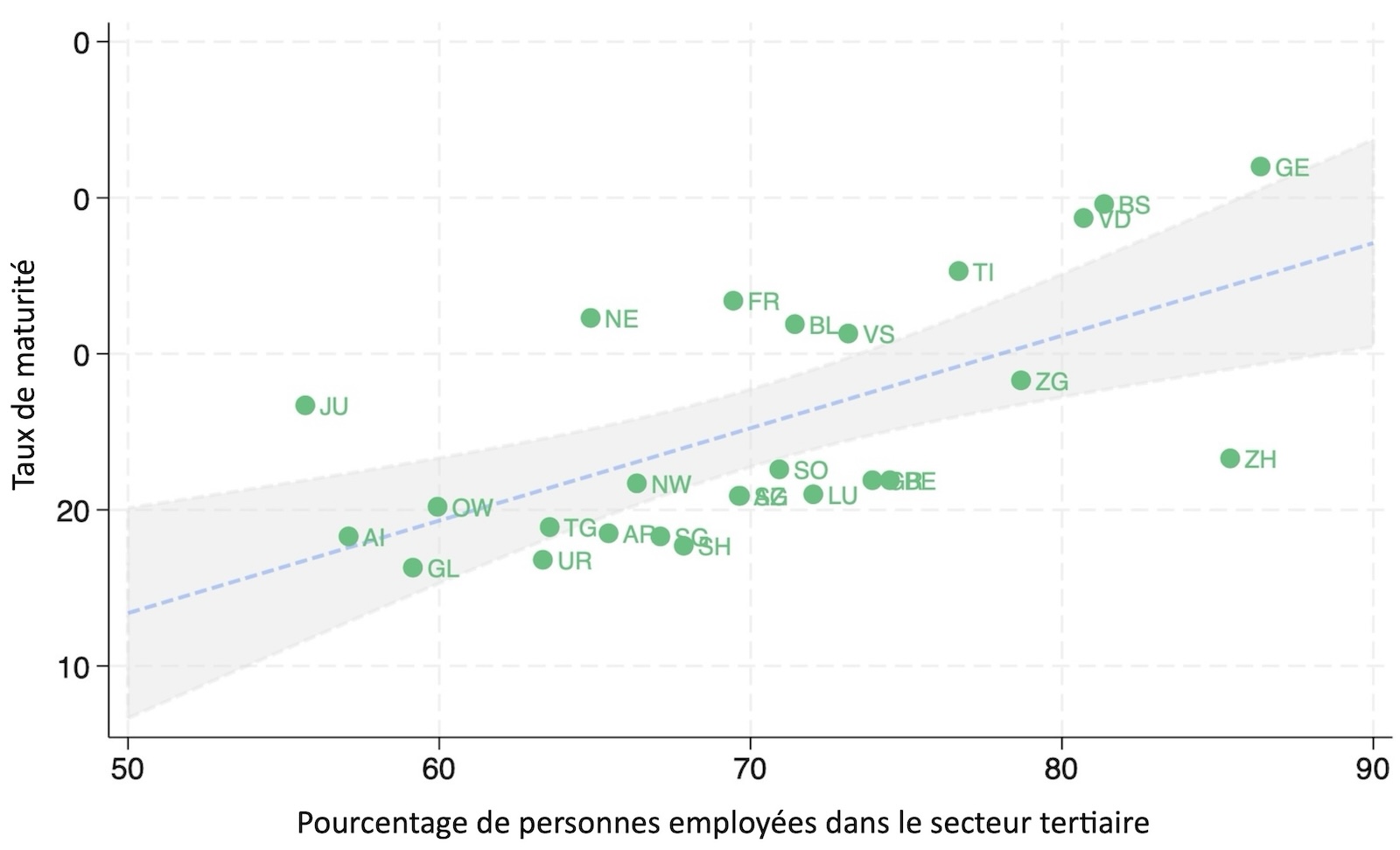

D’un point de vue économique, on peut d’abord supposer que les besoins du marché du travail régional se reflètent, au moins en partie, dans le niveau du taux de maturité. La part de l’emploi dans le secteur tertiaire pourrait ainsi jouer un rôle déterminant, dans la mesure où une large proportion des filières d’études prépare à des professions de ce secteur (p. ex. le droit, les sciences économiques ou l’informatique).

On observe en effet une corrélation nette entre la proportion cantonale d’emplois dans le secteur tertiaire et le taux de maturité (illustration 2).[2] Cette perspective permet vraisemblablement d’expliquer pourquoi les cantons à dominante rurale, comme Appenzell Rhodes-Intérieures ou Glaris, présentent un taux plus faible, tandis que les cantons à forte composante urbaine, tels que Zurich ou Zoug, affichent un taux plus élevé.

Illustration 2 : Taux de maturité par rapport à la part de l’emploi dans le secteur tertiaire (« services »).

Il subsiste toutefois une part importante de variation dans le taux de maturité qui doit s’expliquer par d’autres facteurs ; dans l’illustration 2, cela se manifeste par le fait que de nombreux points de données se situent en dehors de l’intervalle de confiance. Concrètement, de nombreux cantons présentent un taux de maturité nettement inférieur à ce que laisserait présager la part de l’emploi dans le secteur tertiaire, et inversement. Cet écart apparaît très clairement lorsque l’on compare les cantons de Zurich et de Genève, qui affichent une proportion similaire d’emplois dans le secteur tertiaire, mais des taux de maturité très différents.

En effet, la majorité des cantons qui affichent un taux de maturité supérieur à la moyenne ne recourent pas à un examen centralisé. On peut donc supposer que les cantons visant un taux de maturité plus élevé y parviennent en adoptant un mécanisme d’admission moins restrictif.

De manière générale, il est frappant de constater que les cantons présentant un taux de maturité supérieur à la moyenne (compte tenu de leur structure d’emploi) sont majoritairement des cantons non germanophones.[3] Cela indique que, outre les facteurs économiques et structurels, des facteurs linguistiques et culturels pourraient également jouer un rôle (cf. également à ce sujet Aepli et al. 2021 et Kuhn et al. 2022). Par ailleurs, les procédures d’admission à l’enseignement général en vigueur dans les différents cantons peuvent elles aussi influencer le taux de maturité (cf. Eberle 2022). En effet, la majorité des cantons qui affichent un taux de maturité supérieur à la moyenne ne recourent pas à un examen centralisé (cf. Eberle 2022 ; CSRE 2023). On peut donc supposer que les cantons visant un taux de maturité plus élevé y parviennent en adoptant un mécanisme d’admission moins restrictif.

Les données utilisées ne permettent pas de déterminer de façon définitive ce qui est à l’origine des différences cantonales dans les taux de maturité. Elles suggèrent toutefois que des facteurs économiques, linguistiques, culturels et politiques jouent un rôle majeur à cet égard.[4]

L’arbitrage fondamental

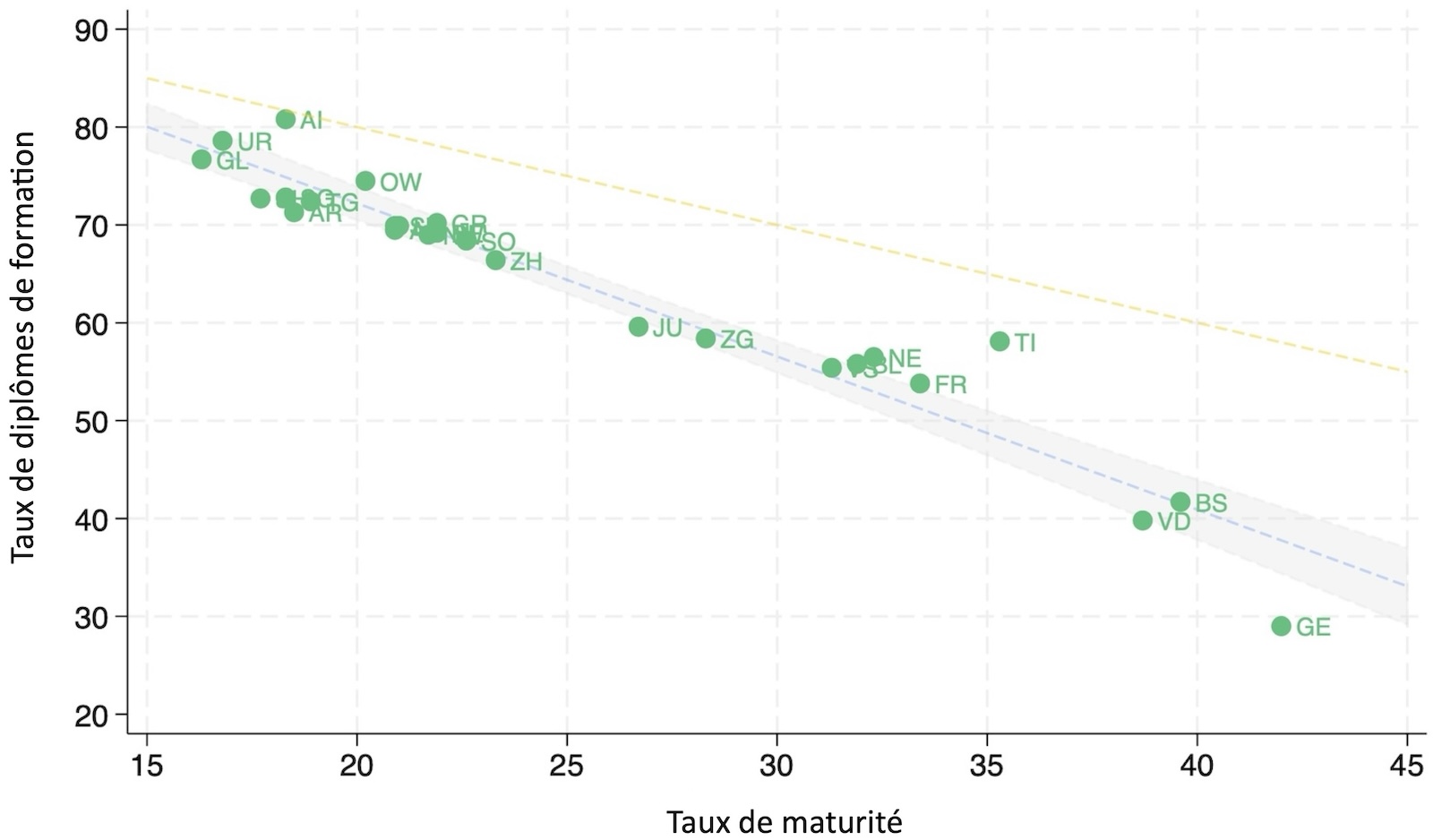

Examinons à présent les effets possibles de ces différences cantonales. Pour ce faire, je commence par décrire l’arbitrage fondamental, aussi évident qu’essentiel, qui apparaît au niveau agrégé. Comme déjà mentionné plus haut, cet arbitrage tient au fait que le choix d’une formation générale ou d’une formation professionnelle s’exclut mutuellement. Au niveau agrégé (c.-à-d. cantonal), les deux taux présentent donc nécessairement une corrélation négative (cf. illustration 3, la corrélation entre les deux taux est de -0,963) ; je reviendrai plus loin sur la ligne jaune en pointillés.

L’illustration 3 constitue avant tout un point de départ intéressant pour approfondir certaines réflexions et formuler des hypothèses. Par exemple : quels changements observerait-on si un canton décidait de se déplacer le long de la droite bleue représentée dans l’illustration 3 ? Quelles seraient alors les conséquences sur les parcours scolaires et professionnels des jeunes ? Ou : quel serait le prix à payer pour qu’un canton puisse évoluer le long de cette droite ? Est-il aussi coûteux de « progresser » dans une direction que dans l’autre ?

J’examinerai ici deux questions. La première pourrait s’articuler autour « du cavalier et de sa monture » : lequel des deux taux influence l’autre ? La seconde porte sur l’impact d’une modification du « mix de formation » sur la répartition des jeunes entre les deux filières.

Il est difficile de répondre à la première question. Cependant, les données récentes issues d’enquêtes (Cattaneo et Wolter 2023) suggèrent qu’il existe une demande excédentaire de places dans les formations générales dans les trois régions linguistiques. Cela laisse supposer que le taux de formation professionnelle s’ajuste au niveau du taux de maturité.[5] Cela met en évidence l’importance du taux de maturité en tant que paramètre de la politique éducative, puisqu’il influence largement le « mix de formation » à ce niveau, tout en étant, en principe, modulable, p. ex. selon le choix ou la rigueur de la procédure d’admission.

Plus la formation professionnelle est développée dans un canton, plus la part de jeunes échouant à la procédure de qualification est faible.

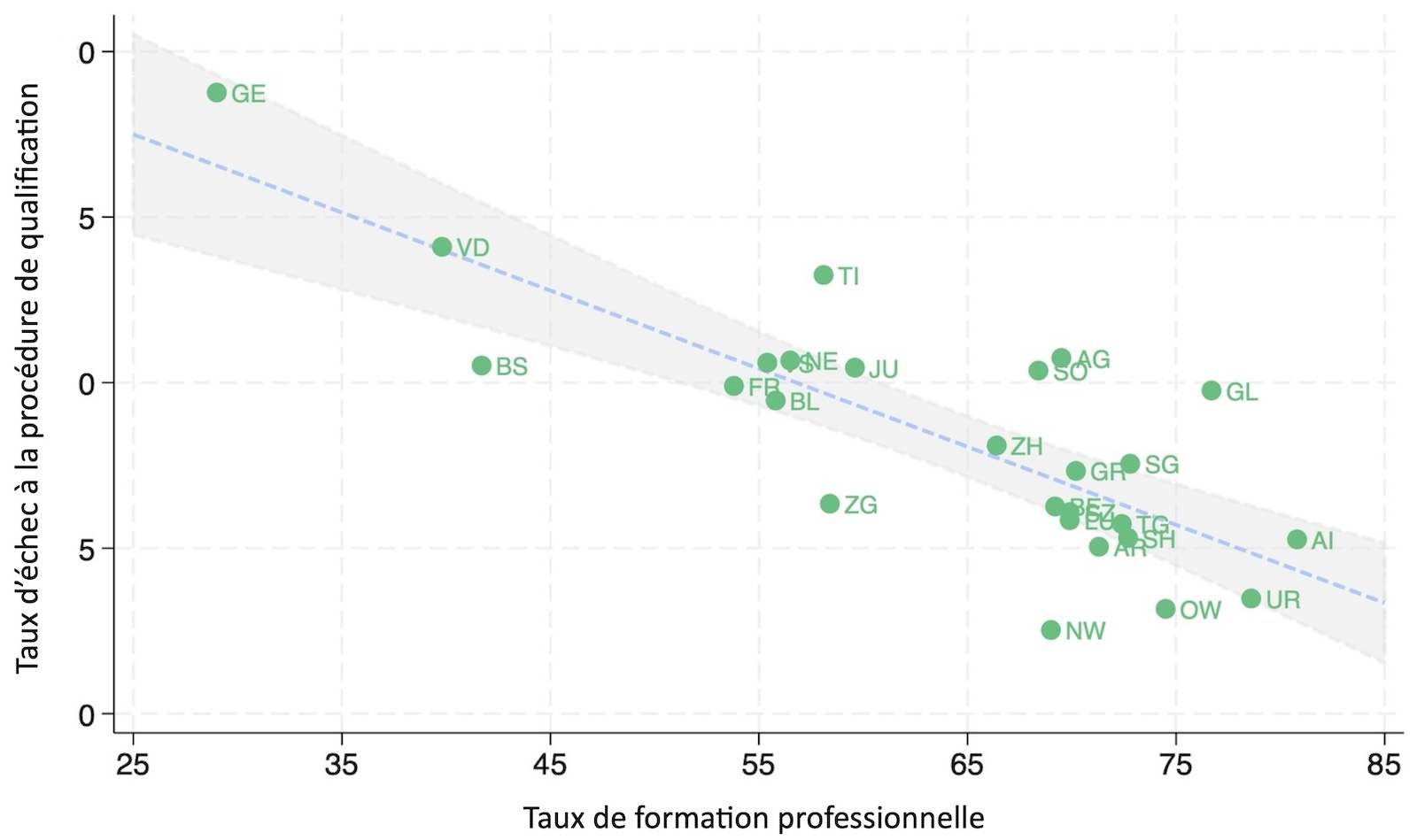

La deuxième question repose sur l’hypothèse selon laquelle les deux filières de formation tendent à se disputer les mêmes jeunes. Un changement dans le « mix de formation » modifierait donc la composition cognitive et/ou sociodémographique des élèves, tant dans la filière générale que dans la filière professionnelle (cf. également à ce sujet Jaik 2022 ; CSRE 2023) L’illustration 4 apporte des éléments de réponse en montrant le lien entre le taux d’échec à la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale et le taux de formation professionnelle, c’est-à-dire le pourcentage de personnes ayant achevé une telle formation.[6] Elle met en évidence d’importantes disparités cantonales dans les taux d’échec (cf. p. ex. Graf et al. 2024) et montre que plus la formation professionnelle est développée dans un canton, plus la part de jeunes échouant à la procédure de qualification est faible. Les causes de ce phénomène restent toutefois mal établies. L’illustration 4 suggère néanmoins (notamment parce que la partie professionnelle des examens est uniformisée au niveau national) que les personnes en formation des cantons où le taux de formation professionnelle est plus élevé sont moins fortement soumises à une sélection négative que ceux des cantons où ce taux est plus faible. La relation entre les deux variables est remarquablement forte (corrélation de -0,801).[7]

Une autre explication possible du schéma observé dans l’illustration 4 réside dans les différences cantonales en matière de qualité de la formation. Une troisième explication pourrait enfin être que les cantons affichant un taux de maturité plus élevé proposent moins fréquemment des apprentissages exigeants (les entreprises ne trouvant parfois pas de candidat-e-s adéquat-e-s pour ces places).[8] Faute de données suffisantes, il n’est pas possible à ce stade de trancher entre ces trois explications. Toutes trois apparaissent plausibles et ne s’excluent pas mutuellement.

Illustration 4 : Taux d’échec dans la procédure de qualification par rapport au taux de formation professionnelle.

Différents niveaux de frictions lors du passage à la formation post-obligatoire

Le nuage de points représentant les taux de formation professionnelle et de maturité (illustration 3) révèle, après un examen attentif, un autre lien intéressant. Dans la partie supérieure de l’illustration, une ligne jaune en pointillés indique le taux maximal possible de diplômes professionnels (= 100 % moins le taux de maturité). L’écart vertical entre ce taux maximal théorique et le taux de formation professionnelle effectivement observé s’accroît à mesure que le taux de maturité augmente. En d’autres termes, plus le taux de maturité est élevé, plus la proportion de jeunes de moins de 25 ans, qui n’ont ni terminé un apprentissage, ni ne disposent d’une maturité augmente.[9] Cet écart atteint son maximum dans le canton de Genève (près de trente points de pourcentage) et son minimum dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (un peu plus d’un point de pourcentage).

Il apparaît en effet qu’un taux de maturité plus élevé est associé à des frictions supplémentaires lors du passage à la formation post-obligatoire. De telles corrélations existent, par exemple, avec la proportion de jeunes qui entrent dans une solution transitoire, avec l’âge moyen des personnes en formation au moment de leur entrée en formation, ou encore avec le taux de premiers diplômes du degré secondaire II obtenus avant l’âge de 25 ans.

Il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer précisément l’origine de ces frictions ; cela nécessiterait une analyse fondée sur des données longitudinales individuelles permettant de retracer le parcours concret des jeunes. On peut toutefois supposer qu’avec un taux de maturité plus élevé, un plus grand nombre de jeunes gens qui ne remplissent pas toutes les conditions requises tentent d’accéder à une formation gymnasiale. Une partie d’entre eux abandonne alors prématurément le gymnase pour entamer par la suite un apprentissage professionnel. Il est également possible que certains de ces jeunes gens passent d’abord par une solution transitoire avant d’entrer dans l’enseignement général, ou qu’ils suivent une solution transitoire puis accèdent malgré tout, mais plus tardivement, à un apprentissage. Une autre explication pourrait être que les jeunes commencent par le gymnase afin d’accroître leurs chances d’obtenir la place d’apprentissage de leur choix, l’offre de places étant limitée dans ces cantons.

Choix de formation au degré secondaire II, orientation professionnelle et réussite sur le marché du travail

Quelles hypothèses peut-on formuler lorsque le « mix » de diplômes généraux et professionnels sur le marché du travail est modifié ?

- Premièrement, un tel changement pourrait entraîner une évolution inverse des salaires relatifs. On peut en effet supposer qu’une augmentation du nombre de diplômes de formation générale et la raréfaction relative des diplômes de formation professionnelle qui en découle tendraient à faire évoluer les salaires relatifs en faveur des diplômés de la formation professionnelle.

- Deuxièmement, les effets sur le marché du travail dépendraient également des choix professionnels des jeunes gens qui, en cas d’augmentation du taux de maturité, s’orienteraient vers la formation générale plutôt que vers un apprentissage. Quelles études choisiraient-ils alors, et quel apprentissage auraient-ils suivi autrement ?

- Troisièmement, les répercussions des changements dans la structure de formation au degré secondaire II sur le marché du travail peuvent varier selon les cantons. L’estimation de ces effets sur le marché du travail nécessite donc des analyses différenciées au niveau cantonal.

Conclusion

Cet article montre qu’une modification du taux de maturité entraîne nécessairement une série d’ajustements, tant dans la formation générale que dans la formation professionnelle. Tout changement dans une filière de formation doit être appréhendé en tenant compte de la filière de formation complémentaire et en mettant en balance les effets parfois contradictoires et les conflits d’objectifs qui en résultent. L’exemple des frictions vraisemblablement disproportionnées lors du passage à la formation post-obligatoire montre qu’il faut également s’attendre à des effets inattendus.

La demande souvent formulée d’augmenter les taux de maturité ignore bien souvent les effets d’ajustement du côté de la formation professionnelle initiale.

La demande souvent formulée d’augmenter les taux de maturité ignore bien souvent les effets d’ajustement du côté de la formation professionnelle initiale. De même, les appels à une harmonisation des taux de maturité au niveau cantonal (légitimes du point de vue de l’égalité des chances) font généralement abstraction du fait que les cantons disposent de marchés du travail régionaux très différents et donc de besoins différents en main-d’œuvre qualifiée. Il convient dès lors de procéder à des mises en balance délicates, pour lesquelles il n’existe probablement pas de solutions simples ou universelles. Dans l’ensemble, les résultats descriptifs présentés mettent en évidence la complexité de la question des causes et, plus encore, des effets potentiels des écarts entre les taux de formation générale et professionnelle. En définitive, cet article soulève davantage de questions qu’il n’apporte de réponses. Ces résultats doivent dès lors être considérés avant tout comme une invitation à mener des analyses empiriques plus approfondies et détaillées.

[1] Dans l’ensemble des cantons, la proportion de maturités gymnasiales est positivement corrélée à celle des maturités spécialisées (avec une corrélation de 0,542) : les cantons qui présentent une part supérieure à la moyenne de maturités gymnasiales tendent donc également à afficher une part supérieure à la moyenne de maturités spécialisées. [2] Dans cette illustration et les suivantes, la fonction de régression simple correspondante (ainsi que son intervalle de confiance à 95 %) est également représentée en plus des points de données cantonaux observés. Il est ainsi plus facile de voir s’il existe ou non une éventuelle corrélation entre les deux variables représentées. Plus l’intervalle de confiance est étroit et moins les points de données s’écartent de la fonction de régression estimée, plus la corrélation entre les deux variables représentée est forte. [3] Si l’on intègre la région linguistique comme variable explicative supplémentaire, la part de variance expliquée du taux de maturité cantonal atteint 77 % (contre à peine 40 % dans le cas d’une régression simple). [4] Par ailleurs, des facteurs géographiques pourraient également être impliqués : bon nombre des cantons affichant un taux de maturité supérieur à la moyenne sont des cantons frontaliers. Cela soulève un point intéressant, à savoir si, et dans quelle mesure, la question de la main d’œuvre frontalière, ou plus généralement, de l’immigration, intervient dans ce domaine (cf. notamment Aepli et Kuhn 2021 ; Bächli et Tsankova 2023). [5] Cela ne s’applique pas nécessairement à tous les cantons, ni aux différentes régions d’un même canton. [6] Les données révèlent d’autres corrélations, par exemple avec la proportion de personnes en formation de sexe féminin ou d’origine étrangère, mais elles ne sauraient pour autant expliquer la corrélation observée dans l’illustration 4. [7] Cependant, la force de la corrélation ne constitue pas ici non plus une preuve d’effet direct, car d’autres facteurs devraient être pris en compte simultanément (p. ex. la composition sociodémographique des personnes en formation ou la qualité de la formation ; voir également la note 6). [8] Il en ressort, de manière apparemment paradoxale, qu’un taux de maturité plus élevé tend à être associé non seulement à un taux d’abandon plus important (cf. Eberle 2025 ; Zwingenberger et Obrecht 2016), mais aussi à un taux d’échec plus élevé dans la formation professionnelle initiale. Le mécanisme de sélection évoqué ici peut, en principe, contribuer à expliquer simultanément ces deux phénomènes. [9] La pente de la droite de régression présentée dans l’illustration 5 est d’environ -1,565.- Aepli, Manuel, und Andreas Kuhn (2021). Open labor markets and firms’ substitution between training apprentices and hiring workers. Labour Economics, 70, 101979.

- Aepli, Manuel, Andreas Kuhn, und Jürg Schweri (2021). Culture, norms, and the provision of training by employers: Evidence from the Swiss language border. Labour Economics, 73, 102057.

- Bächli, Mirjam, und Teodora Tsankova (2023). Free Movement of Workers and Native Demand for Tertiary Education. Journal of Human Resources, 60(4).

- Cattaneo, Maria A., und Stefan C. Wolter (2022). «Against all odds». Does awareness of the risk of failure matter for educational choices? Economics of Education Review, 87, 102225.

- Eberle, Franz (2022). Die Wirksamkeit verschiedener Aufnahmeverfahren zur Selektion geeigneter Schülerinnen und Schüler für eine Mittelschulbildung. (L’efficacité de différentes procédures d’admission aux écoles du degré secondaire II). Rapport d’expertise réalisé à la demande de l’Office de l’enseignement supérieur du canton des Grisons.

- Eberle, Franz (2025). Studienerfolg und Studienabbruch an Hochschulen. (Réussite et abandon des études dans les hautes écoles). Étude mandatée par la Commission suisse de maturité. Berne : Secrétariat d’État à la recherche, à la formation et à l’innovation.

- Graf, Lukas, Belinda Aeschlimann, Miriam Hänni, Irene Kriesi, Jörg Neumann, Filippo Pusterla, Jürg Schweri, et Alexandra Strebel (2024). Procédures de qualification à la loupe. Rapport de tendance 6 de l’Observatoire suisse de la formation professionnelle OBS HEFP. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

- Jaik, Katharina (2022). Brain drain from vocational to academic education at upper-secondary level? An empirical investigation for Switzerland. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12, 10.

- Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Gronning, Miriam Hänni, Jörg Neumann, et Jürg Schweri (2022). La formation professionnelle au niveau international et en Suisse – tensions, défis, développements, potentiels. Rapport de tendance 5 de l’OBS HEFP. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

- Kuhn, Andreas, Jürg Schweri, und Stefan C. Wolter (2022). Local norms describing the role of the state and the private provision of training. European Journal of Political Economy, 75, 102226.

- CSRE (2023). Rapport sur l’éducation 2023. Aarau : Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation.

- Zwingenberger, Anja, und Samuel Obrecht (2016). Ein Vergleich der gymnasialen Maturitätsquoten und der Studienleistung am Beispiel der Universität St. Gallen. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 38(2), 241-269.

Citation

Kuhn, A. (2025). Pourquoi les formations générales et professionnelles ne doivent pas être examinées isolément, mais envisagées de manière globale?. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (12).