Dissertation im Chronos Verlag

Vom Lehrling zum Lernenden

Kürzlich ist im Chronos Verlag die Dissertationsschrift «Vom Lehrling zum Lernenden» veröffentlicht worden. Darin sind die Jugendlichen in beruflicher Ausbildung die Hauptdarstellenden; sie entwickelten sich im untersuchten Zeitraum zwischen 1950 und 1970 von hart arbeitenden und konformistischen Lehrlingen zu selbstbewussten und für ihre Rechte einstehenden Lernenden. Im vorliegenden Beitrag skizziert die Autorin die tragende Rolle dieser Jugendlichen für Wirtschaft und Gesellschaft und wirft einige Schlaglichter auf die Berufsbildungsforschung.

«Vom Lehrling zum Lernenden» eröffnet einen Zugang zu Antworten auf zentrale Fragen wie: Wer waren Lehrlinge? Wie und wo wurden sie ausgebildet? Wie stand es um Frauen in der Berufsbildung?

Das Buch «Vom Lehrling zum Lernenden» lädt aus historischer Perspektive dazu ein, mehr über die öffentliche Wahrnehmung von Lehrlingen[1] zu erfahren. Betrachtet werden die Jahre von 1950 bis 1970, die für die Entwicklung der schweizerischen Berufsbildung eine besonders bedeutsame Periode darstellen. In dieser Zeitspanne kam es etwa zur Revision des ersten Berufsbildungsgesetzes (in Kraft ab 1965), zu einem starken Ausbau der schulischen Ausbildungsanteile in der Berufslehre oder zur Gründung von Berufsmittelschulen und Technika.

«Vom Lehrling zum Lernenden» eröffnet einen Zugang zu Antworten auf zentrale Fragen wie: Wer waren Lehrlinge? Wie und wo wurden sie ausgebildet? Wie stand es um Frauen in der Berufsbildung? Wie verbrachten Jugendliche in beruflicher Ausbildung ihre Freizeit? Inwiefern hat sich ihre öffentliche Wahrnehmung über diese zwanzig Jahre hinweg verändert?

Diskursanalytisch konnten über die Zeitspanne hinweg drei gesellschaftlich konstruierte Lehrlingsbilder eruiert werden. Gezeigt wird, wie sich Jugendliche in beruflicher Ausbildung von hart arbeitenden und konformistischen, zu schutz- und integrationsbedürftigen und schliesslich zu lernenden, selbstbewussten und für ihre Rechte einstehende Personen entwickelt haben.

Der vorliegende Beitrag soll weniger die Inhalte des Buches wiedergeben als seinem Hauptanliegen folgen und die Lernenden in den Blickpunkt nehmen. Der Beitrag gibt Einblick in zwei Themenbereiche.

- Die unabdingbare Schlüsselrolle von Lernenden im Berufsbildungssystem und in der Gesellschaft

- Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Lehrlingen in der historischen und mit Lernenden in der gegenwartsbezogenen Berufsbildungsforschung

Lernende und ihre Schlüsselrolle in der schweizerischen Berufsbildung

Zentrale Rolle von Lehrlingen bereits zu Zeiten der Zünfte

Bereits im Zunftswesen nahmen Lehrlinge in der Schweiz eine Schlüsselrolle ein. Die Entwicklung und Stabilität handwerklicher Berufe und die Weitergabe von Fertigungstraditionen hingen massgeblich von der Ausbildung des beruflichen Nachwuchses ab – auch wenn die Absolvierung einer Berufslehre in Zünften nur wenigen Meistersöhnen bzw. jungen Männern aus wohlhabenderen Familien vorbehalten war. Handwerksmeister bildeten sie nach dem Prinzip des Vor- und Nachmachens aus, gaben ihr berufliches Wissen weiter, brachten ihnen Produktionstechniken und -verfahren und Ausbildungsregeln bei. Lehrlinge sollten dazu befähigt werden, ihr Handwerk selbstständig auszuüben.

Die Schlüsselrolle der Lernenden ist geblieben

Neben dem Lernort Betrieb hat sich zunehmend auch ein schulischer Unterricht (so etwa ab 1750 in Zeichenschulen) entwickelt.

Ausbildungsstrukturen und -orte der Berufslehre haben sich seither stark verändert. Jugendliche werden nicht mehr in Hausgemeinschaften, in der Familie des Lehrmeisters lebend, ausgebildet (Wettstein, 2020). Neben dem Lernort Betrieb hat sich zunehmend auch ein schulischer Unterricht (so etwa ab 1750 in Zeichenschulen) entwickelt. Trotz dieser Entwicklung zu einem dualen bzw. trialen System stellen Lernende, wie sie seit der letzten Gesetzesrevision genannt werden, weiterhin das pulsierende Herz des schweizerischen Berufsbildungssystems dar. Durch sie erhält das System erst seine Daseinsberechtigung.

Nachfolgend skizziere ich die zentrale Bedeutung von Lehrlingen damals und Lernenden heute für das Berufsbildungssystem und die Gesellschaft insgesamt.

- Die Entwicklung, das Image und die langfristige Stabilität von Ausbildungsberufen – etwa von seltenen Handwerksberufen wie Geigenbau oder Vergoldungswesen – hängen massgeblich von der Begeisterungsfähigkeit junger Menschen ab. Ihr Berufswahlentscheid bestimmt über die Weitergabe von Ausbildungstraditionen an kommende Generationen mit (Eidgenössische Finanzkontrolle, 2024).

- Die Sichtweisen und Erfahrungen Lernender leisteten und leisten nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung beruflicher Ausbildungen und ihrer Qualität. So forderten Lehrlinge in den 1960er-Jahren neben der berufspraktischen auch eine stärkere schulische Ausbildung, wie sie ihre gleichaltrigen Kollegeninnen und Kollegen an Gymnasien erhielten. Diese Forderungen fanden auf berufsbildungspolitischer Ebene Gehör und lösten Debatten über die Stärkung eines schulischen Unterrichts für Lehrlinge aus, so etwa an der Liestaler-Tagung 1970 (siehe dazu: Freidorfer, 2025, S. 168). Auch heute wird der Stimme der Lernenden in Berufsbildungsfragen Beachtung geschenkt. So sieht etwa das Berufsbildungsgesetz (BBG 2002, Art. 10) explizit «Mitspracherechte» Lernender in betrieblicher und schulischer Ausbildung vor. Auch in Fragen um die Attraktivitätssteigerung der Berufsbildung wird ihre Stimme als unverzichtbar erachtet (SGB, 2025). So können sie an manchen Orten in der betrieblichen Praxis ihre Anliegen etwa in einem «Mitarbeiterrat» (Schweizerhof, 2025) oder über die Möglichkeit eines Feedbackformulars im schulischen Kontext (bwz Uri, 2025) einbringen.[2]

- Fachkräftemangel und unbesetzte Lehrstellen treffen auch die Schweiz. Ein Engpass an Fachpersonal zeigte sich im Jahr 2024 beispielsweise in folgenden Berufsbereichen: Bauführerinnen, Elektriker, Polierinnen, Polymechaniker oder Spezialistinnen in Gesundheitsberufen (The Adecco Group & Soziologisches Institut der Universität Zürich, 2024, S. 45; EFK, 2024). Lernende leisten mit ihrer Bereitschaft zur Absolvierung einer beruflichen Ausbildung und ihrem aktiven Mitwirken daran einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung und Stärkung des Arbeitskräftepotenzials.

- Bereits während ihrer Ausbildungszeit tragen die Lernenden über die Teilnahme an Berufsmeisterschaften (SwissSkills und WorldSkills) zum Image des schweizerischen Berufsbildungssystems und zur Aufwertung der Berufsbildung bei. An den letzten WorldSkills in Lyon 2024 gewannen Schweizer Lernende in unterschiedlichen Berufen sieben Goldmedaillen.

- Mit ihrem beruflichen Können tragen sie entscheidend zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei.

Lernende heute und gestern in der Berufsbildungsforschung

Lernende in der gegenwartsbezogenen Berufsbildungsforschung

Auch wenn Lernende in der Berufsbildung eine unverzichtbare Grösse darstellen, werden sie als Subjekte mit ihren Erfahrungen, Einstellungen und Werten in der gegenwartsbezogenen Berufsbildungsforschung der Schweiz nicht oft berücksichtigt.

Auch wenn Lernende in der Berufsbildung eine unverzichtbare Grösse darstellen, werden sie als Subjekte mit ihren Erfahrungen, Einstellungen und Werten in der gegenwartsbezogenen Berufsbildungsforschung der Schweiz nicht oft berücksichtigt. Immerhin finden Fragen zur Zufriedenheit, psychischen Gesundheit oder Resilienz Lernender in zwei grösseren Befragungen Berücksichtigung (Yousty, 2023; Schmocker et al., 2024). Zudem wird zur Entwicklung ihrer Berufsidentität etwa im Detailhandel geforscht (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2020;). Auch im Rahmen breiterer Berufsbildungskontexte sind Lernende ein Thema, etwa wenn es um die Anwendung von KI-Tools oder ihre Lernmotivation geht. Als Subjekte aber stehen sie eher wenig im Rampenlicht; Fragen wie die folgenden scheinen etwas kurz zu kommen: Wer sind die Lernenden heute? Wie steht es um ihre Selbstwahrnehmung? Wie gestalten sie ihre Freizeit?

Lernende in der historischen Berufsbildungsforschung

Auch in der historischen Berufsbildungsforschung gibt es gegenwärtig nur marginale Auseinandersetzungen mit Jugendlichen in beruflicher Ausbildung. Zu den wenigen Arbeiten zählt diejenige von Esther Berner (2019), die sich mit dem Lehrling aus Perspektive des schweizerischen Rechtsdiskurses befasst. Auch Lorenzo Bonoli (2017) setzte sich in seiner Forschungsarbeit mit Lehrlingen auseinander und beschrieb sie in ihrer Mehrfachrolle als arbeitende, lernende, minderjährige und heranwachsende Jugendliche. Zudem hat sich Emil Wettstein in seinen zahlreichen Schriften zur Geschichte der Berufsbildung in der Schweiz wiederkehrend mit Jugendlichen in beruflicher Ausbildung beschäftigt (Wettstein, 2020) und sich auch eingehend mit den Bedeutungsdimensionen des Begriffs «Lehrling» befasst (Wettstein, 2010).

Lehrlinge als Forschungsgegenstand vor der Jahrtausendwende

Im untersuchten Zeitraum von 1950 bis 1970 standen Lehrlinge immer wieder im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen und Berichterstattungen. Es waren nicht nur Forschende, sondern auch Berufsbildungsverantwortliche, etwa Vorsteher von Berufsbildungsämtern oder Lehrer, die ihre Erfahrungswerte und Beobachtungen niederschrieben. Ein Beispiel ist Erwin Jeangros, Jurist, Berufspädagoge und ehemaliger Vorsteher des kantonalen Amtes für berufliche Ausbildungen Bern. In seinen Schriften setzte er sich mit der Situation von Lehrlingen in der Schweiz (1934), ihrer «Erziehung zum Beruf» (1950), ihrem Verhalten in Jugend- und Lehrlingsgruppen (1953) oder ihrem Leseverhalten (1954) auseinander. Auch Hans Chresta, Sozialpsychologe und ehemaliger Vorsteher des Amtes für Berufsbildung im Kanton Zürich, führte zahlreiche Lehrlingsuntersuchungen durch. Chresta forschte etwa zum Kino- und Fernsehverhalten (1958) oder zur Freizeitgestaltung von Lehrlingen und ihrem Verhalten in Jugendgruppen (1970).

In den 1970er-Jahren setzte in der Forschung zu Lehrlingen eine intensive Beschäftigung mit Themen rund um ihre Persönlichkeitsbildung ein. Aspekte wie die Förderung sozialer Kompetenzen oder die Stärkung ihrer Weiterbildungsbegeisterung gewannen an Bedeutung. Ab den 1980er-Jahren erlebten Lehrlinge als Forschungsgegenstand einen Aufschwung. Auslöser dafür dürften u.a. Bestrebungen «um die Etablierung einer Berufsbildungsforschung beziehungsweise einer berufspädagogischen Forschung ab 1970 gewesen sein» (Freidorfer, 2025, S. 31). So existierte im Amt für Berufsbildung im Kanton Zürich seit 1970 ein Institut für Bildungsforschung und Berufspädagogik. Zudem forderte Chresta die Etablierung einer berufspädagogischen Forschung, die sich auch der «Psychologie von Lehrlingen» annehmen sollte (Freidorfer, 2025, S. 31). 1972 wurde das Schweizerische Institut für Berufspädagogik (SIBP) gegründet, zu dessen Aufgabenbereichen auch die Berufsbildungsforschung zählte.

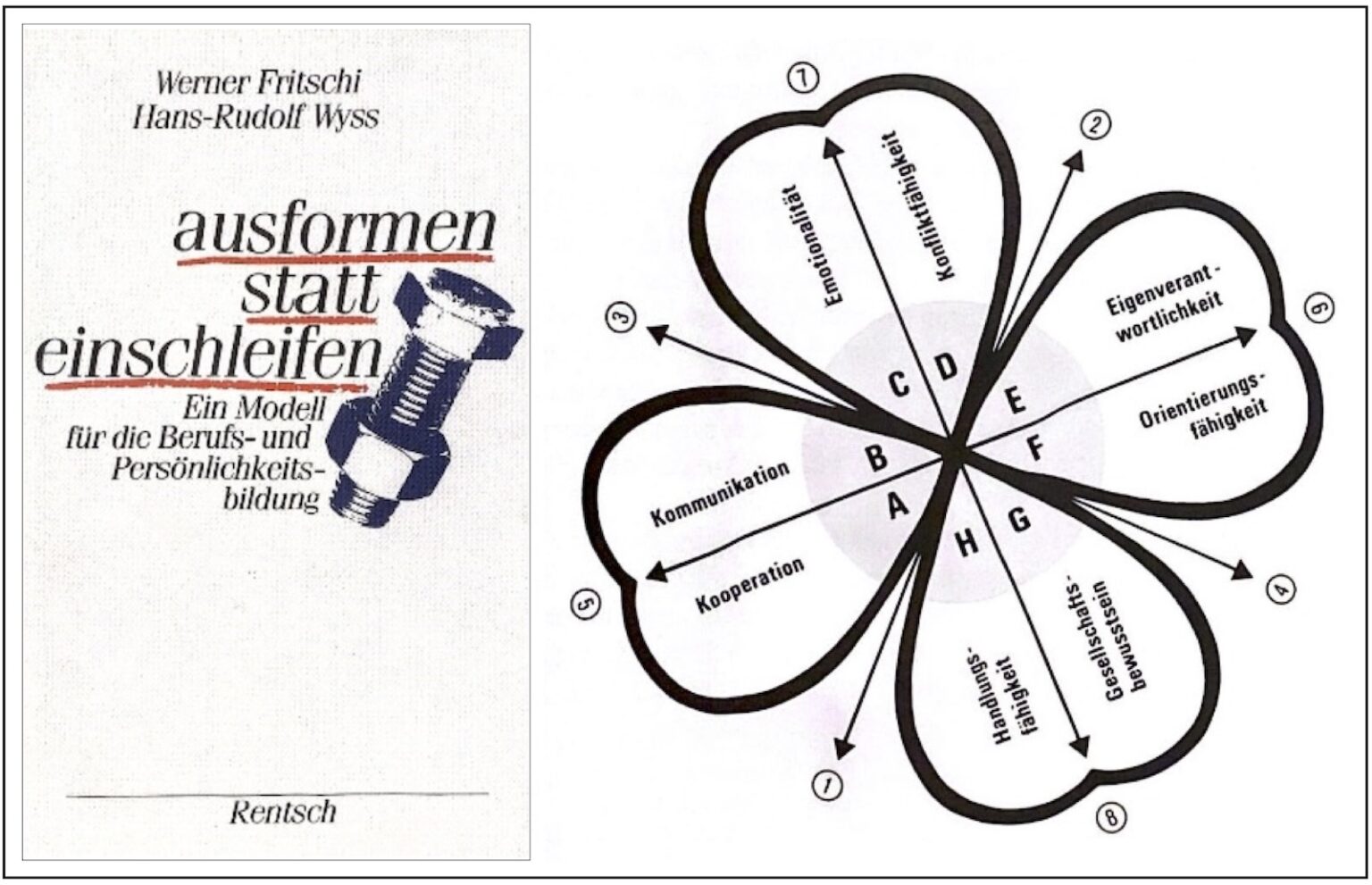

Beispielhaft für die Vielzahl der in den 1980er-Jahren erschienenen Forschungsarbeiten ist die von Anthamatten et al. (1981). Die Autoren befassten sich in ihrer Untersuchung mit den Lebens- und Lehrbedingungen von Lehrlingen im Oberwallis. 809 Lehrlinge wurden mittels Fragebogen etwa zu Zufriedenheit in Betrieb und Schule, Freizeitgestaltung und politischen Interessen befragt. Bei Fritschi & Wyss (1981) standen Fragen um die Berufs- und Persönlichkeitsbildung von Lehrlingen im Fokus. Ähnlich befassten sich Kraft et al. (1985) mit der Ausbildungssituation von Lehrlingen und Veränderungen ihrer Persönlichkeit während der Lehrzeit. Und als ein abschliessendes Beispiel: Steiner und Villiger (1986) forschten in ihrem Projekt «Education et vie active» zur Persönlichkeitsbildung von Lehrlingen in der Berufslehre und setzten sich auch mit ihren Berufslaufbahnen auseinander. Eines ihrer Hauptanliegen war es, Grundlagen für die Verbesserung der Berufsbildung zu schaffen.

Fazit

Lernende leisten einen wichtigen Beitrag zur Weitergabe von Berufstraditionen und Berufsstabilität, zur Fachkräftesicherung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Ihr Wohlbefinden und ihre Begeisterungsfähigkeit für das Erlernen eines Berufes und ihr Engagement in der Ausbildung stehen in direktem Zusammenhang mit der «Gesundheit» eines Berufsbildungssystems.

Im vorliegenden Buch «Vom Lehrling zum Lernenden» werden Jugendliche in beruflicher Ausbildung, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung und ihre Entwicklung über die Jahre von 1950 bis 1970 hinweg aus rückblickender Perspektive analysiert.

Im vorliegenden Buch «Vom Lehrling zum Lernenden» werden Jugendliche in beruflicher Ausbildung, ihre gesellschaftliche Wahrnehmung und ihre Entwicklung über die Jahre von 1950 bis 1970 hinweg aus rückblickender Perspektive analysiert. Erkenntnisse aus dieser Zeit können helfen, heutige Entwicklungen rund um Lernende besser zu deuten und zu verstehen. Eine Auseinandersetzung mit nachfolgenden Fragen scheint daher auch heute in der Berufsbildungsforschung und -praxis zentral:

- Was wissen wir über die Lernenden?

- Wie geht es ihnen (vor allem auch im wiederkehrenden Wechsel zwischen den Lernwelten Schule und Betrieb und der Umsetzung schulischer Lerninhalte in der berufspraktischen Realität)?

- Wie zufrieden sind sie mit ihrer Ausbildung und ihrem Leben?

- Inwiefern erleben Lernende ihre Ausbildungszeit als sinnstiftend?

- Empfinden sie gesellschaftliche Wertschätzung und Zugehörigkeit?

Literatur

- Anthamatten, R., Finger, M., & Jäger, S. (1981). Vom Lehrling zum Leerling? Eine repräsentative, wissenschaftliche Durchleuchtung des Lehrlingsalltages in einem wirtschaftlichen Randgebiet. Heinz Weber.

- Berner, E. (2019). Der «Lehrling»: Qualifizierung einer Kategorie im schweizerischen Rechtsdiskurs (1870–1930): Die «Economie des conventions» in der Bildungsforschung. In C. Imdorf, R. J. Leemann, & P. Gonon (Hrsg.), Bildung und Konventionen: Die «Economie des conventions» in der Bildungsforschung. (1., S. 311–340). Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Berufs- und Weiterbildungszentrum (bwz) Uri (2025). «Lernende».

- Bonoli, L. (2017). An Ambiguous Identity. The figure of the apprentice from the XIX century up to today in Switzerland. In F. Marhuenda (Hrsg.), Vocational Education beyond Skill Formation. VET between Civic, Industrial and Market Tensions. (S. 31–49).

- Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) (2004).

- Chresta, H. (1958). Moderne Formen der Jugendbildung. Literatur. Film. Radio. Fernsehen. Artemis.

- Chresta, H. (1970). Jugend zwischen Konformismus und Opposition: Eine sozialpsychologische Untersuchung jugendlicher Selbstaussagen. Benziger.

- Duemmler, K., Caprani, I., & Felder, A. (2017). Berufliche Identität von Lernenden im Detailhandel: Studienergebnisse und Schlussfolgerungen für die Berufsbildung. Ein Ratgeber für Lehrpersonen und Berufsbildner/-innen. Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung.

- Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) (2024). Querschnittsprüfung der Massnahmen gegen Fachkräftemangel in ausgewählten Berufen.

- Felder, A., Caprani, I., & Duemmler, K. (2020). Die Bedeutung der betrieblichen Berufspraxis. Wie berufliche Identität im Betrieb gefördert wird. Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis, 1.

- Freidorfer, L. (2025). Vom Lehrling zum Lernenden. Zur Wahrnehmung Jugendlicher in beruflicher Ausbildung im Zuge der Transformation der beruflichen Bildung in den Jahren von 1950 bis 1970. Chronos.

- Fritschi, W., & Wyss, H.-R. (1981). Ausformen statt einschleifen. Ein Modell für die Berufs- und Persönlichkeitsbildung. Rentsch.

- Jeangros, E. (1934). Unsere berufliche Jugend. Verlag für Berufsbildung.

- Jeangros, E. (1950). Lehrtochter und Lehrling in der Erziehung zum Beruf. Kantonalen Amtes für berufliche Ausbildung Bern.

- Jeangros, E. (1953). Um die Jugend- und Lehrlingsgruppen. Kantonales Amt für berufliche Ausbildung Bern.

- Jeangros, E. (1954). Berufsjugend und Fachpresse. Schriftenreihe des Kantonalen Amtes für berufliche Ausbildung in Bern.

- Kraft, U., Häfeli, K., & Schallenberger, U. (1985). «… natürlich hat mich meine Lehre verändert!» Ein Bericht über Zusammenhänge zwischen Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Schweizerischer Verband für Berufsberatung.

- Schmocker, B., Schmaeh, N., Anastasiou, K., Bonfadelli, L., Heimgartner, D., Hool, J., Krause, A., Kuhn, S., Steiner, M., Weber, N., & Baer, N. (2025). Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre. Biografie, Belastung, Wachstum und Erfolgsfaktoren von Lernenden in der dualen Berufsbildung in der Schweiz.

- Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB). (2025, Mai 19). Jetzt mitreden: Die Berufsbildung attraktiver machen.

- Schweizerhof (2025). «Mehr Verantwortung und Mitsprache für Lernende».

- Steiner, G., & Villiger, D. (1986). Aspekte der Berufsbildungsforschung, Ergebnisse aus dem Forschungsprogramm EVA des Schweizerischen Nationalfonds über die nichtakademische Berufsbildung. Sauerländer.

- The Adecco Group, & Soziologisches Institut der Universität Zürich. (2024). Fachkräftemangel Index Schweiz 2024.

- Wettstein, E. (2010). Darf man eigentlich noch «Stift» sagen? Folio, Nr. 2, 7–10.

- Wettstein, E. (2020). Berufsbildung – Entwicklung des Schweizer Systems. (1.). hep.

- WorldSkills. (2024). WorldSkills Results.

- Yousty. (2023). Lernendenbarometer 2023.

Zitiervorschlag

Freidorfer, L. (2025). Vom Lehrling zum Lernenden. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (14).