Neues Buch aus der Westschweiz

Die «5A» der Berufsberatung: Ein Praxisleitfaden

Das «5A-Modell» bildet die Zusammenfassung von Arbeiten zur Entwicklung eines kohärenten, integrativen Rahmens für die Berufsberatung. Es steht im Mittelpunkt des in französischer Sprache erschienenen Buches «Les 5As du conseil en orientation» von Shékina Rochat. Im vorliegenden Beitrag schildert die Autorin die Phasen und Schritte dieses Modells und verdeutlicht die mit der Berufsberatung verbundenen Herausforderungen und Kompetenzen. Das Modell lädt dazu ein, einige unveränderlich erscheinende Errungenschaften in Frage zu stellen. Dazu gehören die Bewertung von Kompetenzen, die Idee, langfristige Karrierepläne zu entwickeln, der Glaube an die Überlegenheit der «Wissenschaft» über die Praxis und die Relevanz der Forschung als Hauptrefenzpunkt in diesem Prozess.

Jeder glaubt zu wissen, was Berufsberatung ist – bis es darum geht, ihre wichtigsten Schritte und Prozesse zu erläutern. Dann nämlich ist Schluss mit der Einigkeit. Darauf zumindest deuten die wenigen Arbeiten hin, die den berufsberaterischen Prozess in einer geordneten und sequenziellen Weise beschreiben sollten – und dabei drei bis sieben «Schlüsselphasen» mit häufig variierendem Inhalt ausfindig machen (z. B. Gysbers et al., 2014; Kidd, 2007; Lent & Brown, 2020; Niles & Harris-Bowlsbey, 2017).

Dieser Mangel an Gewissheiten erschwert die Aufgabe von Berufsberatenden während der Ausbildung (weil es ihnen schwerfällt, die einzelnen Teile des Prozesses zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen), aber auch die von erfahrenen Beratenden (denen es schwerfällt, institutionellen Partnern die Besonderheit und den Mehrwert ihrer Arbeit zu erklären). Schliesslich beeinträchtigt das Fehlen einer gefestigten Grundlage auch die Aufgabe der Forscherinnen, wenn sie etwa die tatsächlichen «Auswirkungen» der Berufsberatung messen wollen. Sie greifen dann oft auf begrenzte und fragwürdige Mittel zurück, z.B. auf die Messung der Prä-Post-Differenz standardisierter Interventionen mithilfe allgemeiner Indikatoren wie dem Grad der Unentschlossenheit oder dem Gefühl der beruflichen Selbstwirksamkeit.

Ein integratives Modell des Berufsberatungsprozesses

Das Ergebnis dieser Arbeit ist das «5A-Modell», das den Prozess der Berufsberatung in fünf Hauptphasen (Accueillir, Analyser, s’Accorder, Activer et Accompagner und 14 Schlüsselaufgaben gliedert.

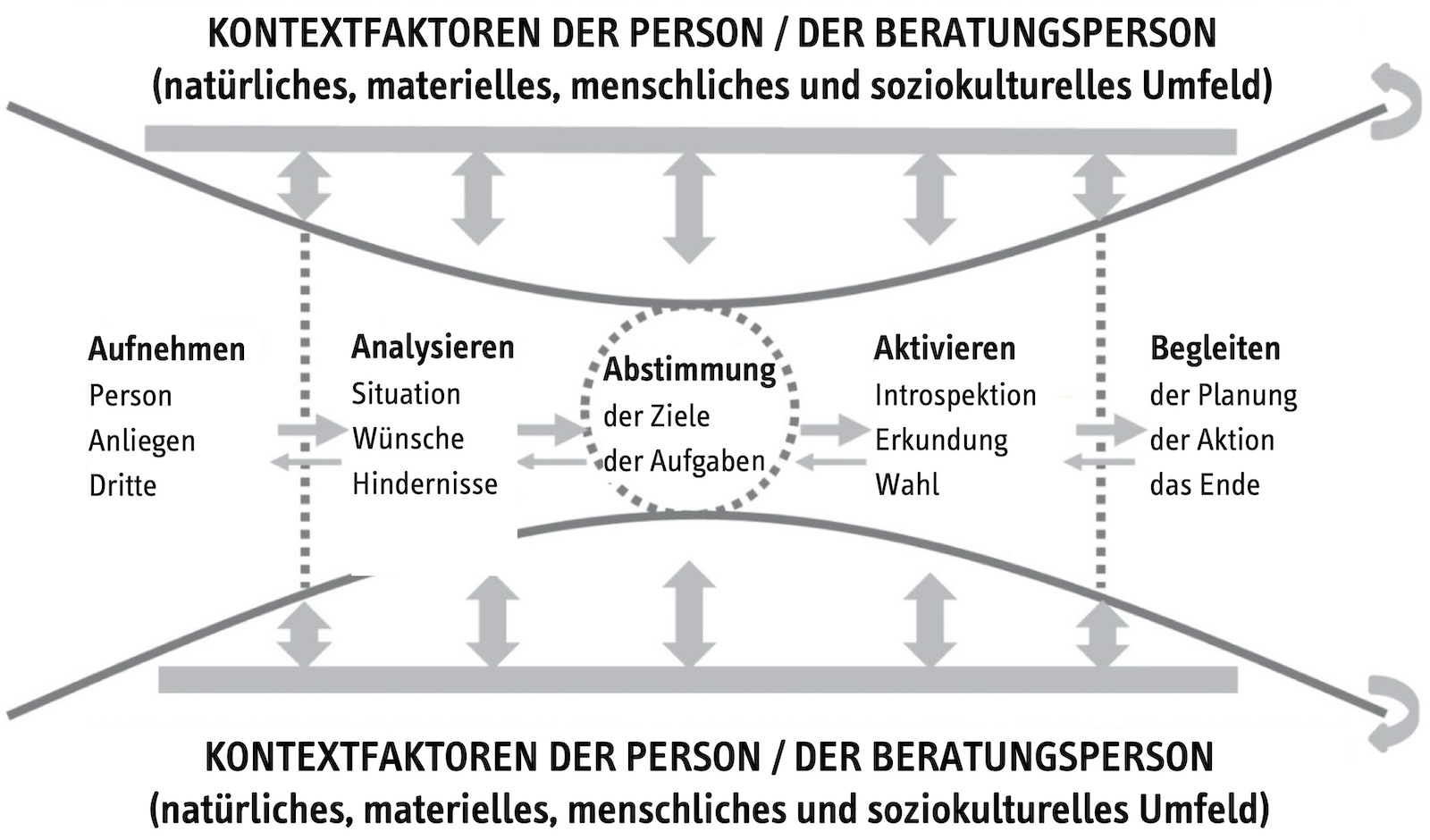

Um diesen Problemen zu begegnen, braucht es ein integratives Modell des berufsberaterischen Prozesses, das Studenten, Praktikerinnen und Forschern gleichermassen klare Anhaltspunkte bietet. Deshalb hat sich die Autorin daran gemacht, die vorhandenen Vorschläge zusammenzufassen und sie mit ihren eigenen praktischen Erfahrungen und denen vieler Kollegen aus der Praxis anzureichern. Das Ergebnis dieser Arbeit ist das «5A-Modell» (Rochat, 2025), das den Prozess der Berufsberatung in fünf Hauptphasen (Accueillir, Analyser, s’Accorder, Activer et Accompagner [Aufnehmen, Analysieren, Abstimmen, Aktivieren, Begleiten]) und 14 Schlüsselaufgaben gliedert (Abbildung). Sie sind in einer sequenziellen, wenn auch rekursiven Reihenfolge organisiert (daher die bidirektionalen Pfeile zwischen den einzelnen Schritten im Schema). Dabei erkennt das Modell ausdrücklich den Einfluss externer Faktoren (natürliche, materielle, menschliche und soziokulturelle Umwelt) sowie persönlicher Faktoren an (Motivation, Fähigkeiten und Biologie) – bei Ratsuchenden wie bei den Beratenden.

Das «5A -Modell» soll eine umfassende Darstellung des ganzheitlichen, berufsberaterischen Prozesses bieten, die in jedem beliebigen kulturellen, institutionellen oder zeitlichen Kontext anwendbar ist.

Das «5A -Modell» soll eine umfassende Darstellung des ganzheitlichen, berufsberaterischen Prozesses bieten, die in jedem beliebigen kulturellen, institutionellen oder zeitlichen Kontext anwendbar ist. Es geht natürlich nicht darum, diesen Prozess einzufrieren oder den Handlungsspielraum von Praktikerinnen oder Ratsuchenden einzugrenzen, sondern vielmehr darum, einen flexiblen Bezugsrahmen abzustecken, in den die ablaufenden Prozesse, die erforderlichen Kompetenzen und die häufig auftretenden Stolpersteine eingebettet sind. Er soll helfen, die Beratungsleistungen an die Bedürfnisse der Ratsuchenden anzupassen und die Merkmale des Kontextes, in dem die Begegnung stattfindet, zu klären.

Der Inhalt auf einen Blick

Die detaillierte Darstellung der fünf Phasen und 14 Schritte ermöglicht es, wiederkehrende Fragen und Zweifel von Beratungsfachkräften zu diskutieren (z.B. «Auf welche Theorie soll man sich beziehen?», «Welche Instrumente wurden validiert?», «Soll man Träume fördern oder diese mit der Realität konfrontieren?») und Antworten anzubieten, die aus der Durchsicht der Literatur hervorgegangen sind. Insgesamt wurden über 600 neuere akademische Werke herangezogen, um 60 in diesem Feld häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Die Beschreibung der Phase Aufnahme hebt die Fähigkeit des aktiven Zuhörens hervor. In dieser Phase gilt es auch, Fallstricke zu erkennen – z.B. die Schwierigkeit, sich selbst zu bewerten, sich gegenüber anspruchsvollen Dritten Freiräume zu erhalten oder die Ziele des Prozesses klar zu definieren.

In der Phase Analyse werden die Beiträge und Grenzen des theoretischen Rahmens für die Praxis hinterfragt. Thema bilden auch die für Orientierungsprozesse charakteristischen Herausforderungen, die mit dem Blick in eine ungewisse (oder sogar angstbesetzte) Zukunft verbunden sind.

In der Phase Abstimmung wird die Notwendigkeit betont, die Interventionen auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden zuzuschneiden und eine möglichst breite Palette an Instrumenten zur Verfügung zu stellen. Dabei wird auf der Grundlage zahlreicher Arbeiten die aktuelle Tendenz zur Standardisierung von Begleitmassnahmen (z.B. durch vorstrukturierte Programme wie viamia) sowie das Gebot, dass gut validierte Tools zu bevorzugen sind, in Frage gestellt. Schon seit Jahren stellen Statistiker (z.B. Molenaar, 2004) die klassischen statistischen Methoden in Frage, die zur Konstruktion und Validierung psychometrischer Instrumente verwendet werden. Ihre Warnungen werden im Bereich der Psychologie jedoch weitgehend ignoriert und noch mehr im Bereich der Beratung, obwohl diese Instrumente hier besonders beliebt sind. In diesem Kapitel wird folgerichtig ein Paradigmenwechsel vorgeschlagen: Die Auswahl der Instrumente sollte in erster Linie von ethischen Kriterien (d.h. nicht schädlich, wohltätig, Unterstützung der Autonomie, Objektivität, Verantwortung und Wahrhaftigkeit) und nicht von technischen Indikatoren geleitet werden.

Die Phase der Aktivierung führt die in der Phase «Abstimmung» begonnenen Überlegungen weiter und befasst sich mit neuen Verfahren bei der Bewertung von Interessen, Persönlichkeit, Fähigkeiten und Werten sowie bei der Erkundung und Auswahl in komplexen und unsicheren Kontexten. Dieses Kapitel kann Fachleute verunsichern, da es mehrere als «grundlegend» geltende Instrumente wie die Eignungsbeurteilung oder die Entwicklung von Karriere-Plänen auf der Basis von ethischen, methodologischen und sozialen Überlegungen in Frage stellt. An ihrer Stelle werden realistischere, innovativere oder gerechtere Alternativen vorgeschlagen.

In der Phase Begleitung geht es schliesslich um die Herausforderungen, die mit dem Abschluss der Beratung (insbesondere wenn sie vorzeitig beendet wird) und der Bewertung ihrer Wirkungen verbunden sind. Ziel ist es, den Praktikerinnen einen Bezugsrahmen und konkrete Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie einsetzen können. Dieses Kapitel lädt auch dazu ein, den Einfluss der neoliberalen Logik zu überdenken, die die jüngsten politischen Massnahmen und Arbeiten zur Berufsberatung stark prägt. Diese schreiben Erfolg und Misserfolg weitgehend der einzelnen Person zu, ungeachtet der Kontextfaktoren (siehe Sultana, 2024). So werden Begrifflichkeiten wie «Karriereressource», «Karriereanpassungsfähigkeit» oder «Kompetenzen zur Karriereplanung» kritisch geprüft und Instrumente vorgestellt, die solchermassen individualisierte Lesarten beruflicher Laufbahnen überwinden.

Die wichtigsten Beiträge des Buches

Das 5A-Modell verbindet Methoden, Techniken und Werkzeuge der Praxis mit den Theorien und Ergebnissen der Forschung. Es bildet damit eine Brücke für den Dialog von Theorie und Praxis. Diese Position ermöglicht es, die Falle des «Szientismus» zu umgehen.

Insgesamt ist das «5A-Modell» auf einer mittleren Abstraktionsebene angesiedelt; es verbindet Methoden, Techniken und Werkzeuge der Praxis mit den Theorien und Ergebnissen der Forschung. Es bildet damit eine Brücke für den Dialog von Theorie und Praxis. Diese Position ermöglicht es, die Falle des «Szientismus» zu umgehen (ein Ansatz der bei der Berufsberatung weit verbreitet ist). Das französische Wörterbuch «Le Robert» definiert Szientismus als die «philosophische Haltung, die darin besteht, dass Wissen nur durch Wissenschaft erreicht werden kann und dass wissenschaftliche Erkenntnisse ausreichen, um philosophische Probleme zu lösen.» In der Praxis äussert sich dies häufig in dem Irrglauben, dass die wissenschaftliche Forschung dem Fachwissen aus der Praxis überlegen sei und Akademiker nur darauf zu warten hätten, dass Praktikerinnen die Früchte ihrer «Entdeckungen» anwenden oder validieren. Diese Forscherinnen arbeiten jedoch oft aus einer Distanz zur Praxis, manchmal ohne jemals selbst in einer Beratungseinrichtung gearbeitet zu haben. Im Gegensatz dazu entwickeln Praktikerinnen ein konkretes, tief in der Realität verankertes Fachwissen, das es weit überlegen macht, wenn es darum geht, die tatsächlichen Herausforderungen von Ratsuchenden zu verstehen und darauf zu reagieren.

Die Analyse der Prozesse und Herausforderungen, die den verschiedenen Phasen des Beratungsvorgangs innewohnen, ermöglicht schliesslich den Aufbau eines kohärenten und strukturierten Qualifikationsprofils. Dieses ermöglicht eine Antwort auf die Frage, ob man Psychologe sein muss, um als Berufsberaterin arbeiten zu können. Diese Frage wird in der Schweiz auch heute noch diskutiert. Der hier vorgeschlagene Prozessrahmen verdeutlicht, dass die Ausübung dieser Funktion zwar eine Reihe verschiedener (auch psychologischer) Kompetenzen erfordert. Eine Ausbildung in Psychologie ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, schon allein deshalb, weil in den derzeitigen Psychologieausbildungen oft unverhältnismässig viel Wert auf theoretisches Wissen gelegt wird – auf Kosten von fachspezifischen Kompetenzen und weichen Faktoren von Wissen in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die Berufsbildung. Diese sind jedoch genauso, wenn nicht sogar noch nützlicher für eine fachkundige Praxis in diesem Bereich. Mit anderen Worten: Der Erwerb eines Psychologietitels garantiert nicht den Erwerb der praktischen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die für eine fachkundige Praxis der Berufsberatung unerlässlich sind.

Zusammenfassung

Das «5A-Modell» bildet die Zusammenfassung bisheriger Arbeiten zur Entwicklung eines kohärenten, integrativen Rahmens für die Berufsberatung. Es ist Gegenstand des in französischer Sprache erschienenen Buches «Les 5As du conseil en orientation» von Shékina Rochat. Dieses Modell beschreibt fünf Phasen (Aufnehmen, Analysieren, Abstimmen, Aktivieren und Begleiten) sowie 14 Schlüsselaufgaben. Es erklärt zudem die Herausforderungen, denen Ratgebende begegnen und die Kompetenzen, die sie zur Bewältigung brauchen. In der Aufnahmephase werden die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Fähigkeiten des aktiven Zuhörens und der besonderen Haltung der Berufsberatung hervorgehoben. Das Kapitel zur Analysephase klärt den Beitrag und die Grenzen von Theorien für die Praxis. In der Phase der Abstimmung ist es wichtig, die Schritte zu personalisieren, um sie an die Bedürfnisse der Person und das «Fachwissen» der Beraterin oder des Beraters anzupassen. Das Kapitel zur Phase der Aktivierung bietet eine Bestandsaufnahme der Relevanz der aktuellen Praktiken. Schliesslich befassen sich die Darlegungen zur Begleitphase mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit im Rahmen der Beratung. Insgesamt warnt das Buch vor dem Einfluss des Szientismus und des Neoliberalismus in der Forschung und der aktuellen Beratungspolitik.

Bibliografie

- Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2014). Career counseling: Holism, diversity, and strengths (4th ed.). American Counseling Association.

- Kidd, J. M. (2007). Career counseling. In H. Gunz & M. Peiperl (Eds.), Handbook of career studies (pp. 97–113). Sage.

- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2020). Career decision making, fast and slow: Toward an integrative model of intervention for sustainable career choice. Journal of Vocational Behavior, 120.

- Molenaar, P. C. M. (2004). A manifesto on psychology as idiographic science: Bringing the person back into scientific psychology, this time forever. Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective, 2(4), 201–218.

- Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2017). Career development interventions (5th ed.). Pearson.

- Rochat, S. (2025). Les 5As du conseil en orientation : Un guide pour la pratique. Lucnia.

- Sultana, R. G. (2024). Four ‘dirty words’ in career guidance: From common sense to good sense. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 24, 1–19.

Zitiervorschlag

Rochat, S. (2025). Die «5A» der Berufsberatung: Ein Praxisleitfaden. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (10).