« Formation professionnelle 2040 – perspectives et visions » : Le point de vue de Travail.Suisse

Quatre approches pour une formation professionnelle plus attrayante

La formation professionnelle perd du terrain par rapport à l’enseignement général. Mais cette évolution n’est pas sans raisons et elle peut être stoppée en prenant des mesures adaptées. Il faut ainsi mettre fin à la concurrence directe que représentent, pour les diplômes de formation professionnelle supérieure, les offres de formation continue (CAS, DAS, MAS) proposées dans les hautes écoles. À l’échelle de la formation professionnelle initiale également, des mesures simples sont possibles pour accroître l’attrait de cette dernière. Parmi elles : l’allongement des vacances des élèves, une meilleure formation des responsables en entreprise, ou de meilleures opportunités d’échanges et de mobilité.

Le système éducatif suisse se caractérise par une grande diversité de métiers et de professions. Celle-ci contribue à la prospérité économique et sociale et permet à chaque travailleuse ou travailleur de choisir une activité valorisante. Une formation professionnelle attrayante, avec de bonnes perspectives en matière de métier, de formations continues et de carrière, permet d’intégrer avec succès, et de manière durable, les travailleurs et travailleuses sur le marché du travail ; et de réduire les effets négatifs de la sélection sociale dans le système éducatif.

Vous souhaitez commenter cet article ? Rejoignez-nous sur LinkedIn, où il est fait référence à cet article ! Les commentaires y sont possibles en allemand, en français ou en italien.

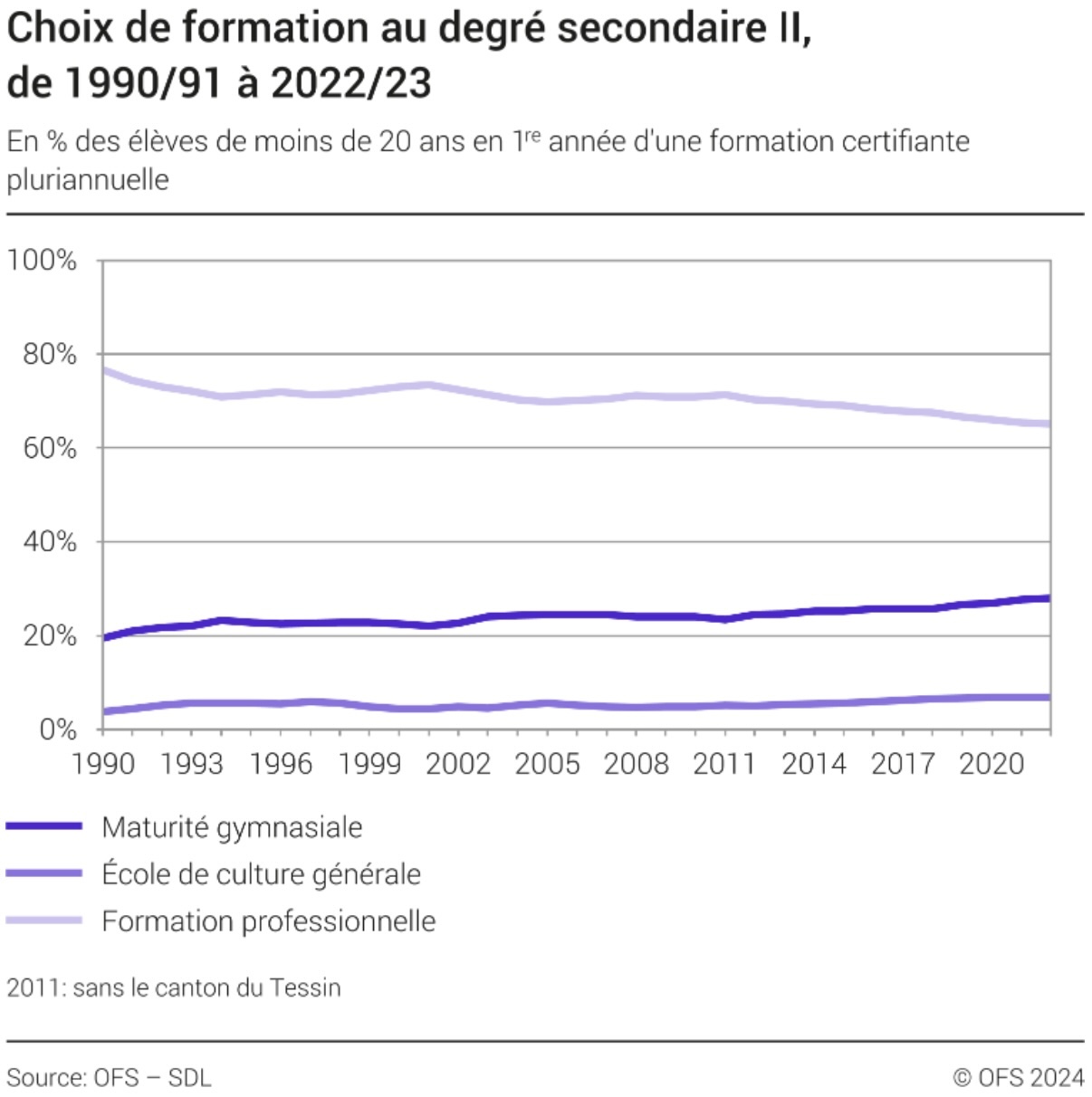

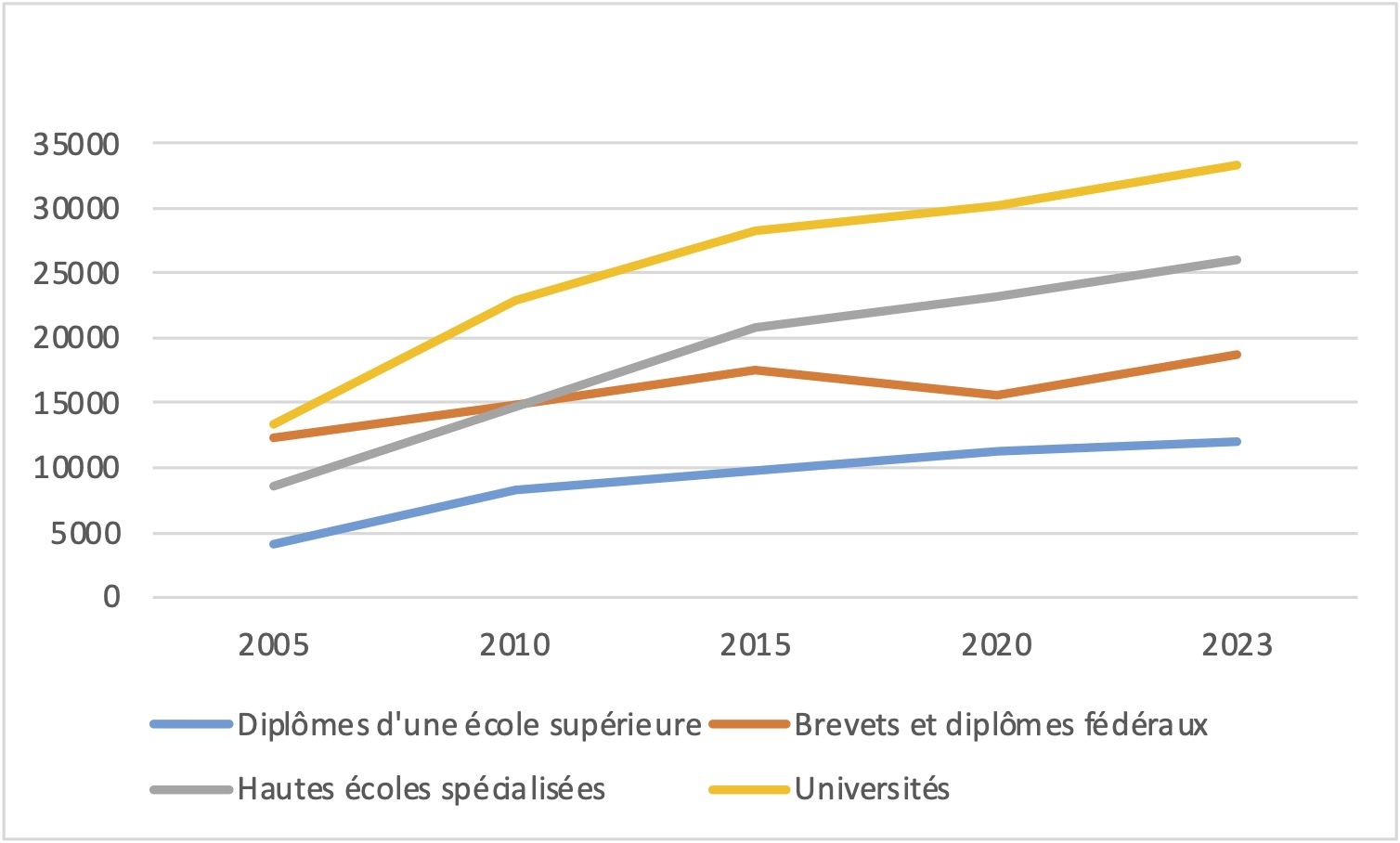

La formation professionnelle initiale offre aux personnes salariées une forte capacité d’intégration sur le marché suisse du travail. Plus de 60% des jeunes optent pour un parcours éducatif à orientation professionnelle (apprentissage) et obtiennent ainsi une formation solide avec des opportunités d’emploi en conséquence. Et pourtant, la formation professionnelle doit faire face à une situation de concurrence : au cours de la dernière décennie, le nombre de diplômes de maturité gymnasiale délivré a augmenté tandis que le nombre de diplômes de formation professionnelle initiale stagnait, voire reculait (cf. graphique no1). On retrouve cette même évolution pour les diplômes de degré tertiaire : le nombre de diplômes délivré par les universités et les Hautes écoles spécialisées a beaucoup plus augmenté, au cours des vingt dernières années, que le nombre de diplômes de formation professionnelle supérieure (cf. graphique no2). Proportionnellement, la formation professionnelle a donc perdu du terrain face à la formation générale.

Diplômes de la formation professionnelle supérieure et des hautes écoles 2005 – 2023

Pour motiver à nouveau un plus grand nombre de jeunes à rejoindre la formation professionnelle initiale, il convient donc d’en renforcer l’attrait. Selon Travail.Suisse (l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses), quatre approches se prêtent particulièrement à cet effet.

Première approche : améliorer la coordination entre les deux secteurs d’éducation, à l’échelle du système

Les décisions prises pour le secteur des hautes écoles négligent souvent les efforts fournis dans le secteur de la formation professionnelle. C’est ce qu’on observe actuellement, par exemple, avec la réglementation de l’accès aux études en Haute école spécialisée dans le secteur de la santé.

L’espace éducatif suisse est fortement marqué par une division en deux secteurs. D’un côté, le secteur des hautes écoles se distingue par la forte autonomie de ces dernières et par l’existence d’un comité (la Conférence suisse des hautes écoles) dédié à la coordination entre la Confédération et les cantons. De l’autre, la formation professionnelle repose sur un important ancrage dans l’économie et sur une collaboration dans le cadre du partenariat de la formation professionnelle, avec le Sommet national de la formation professionnelle. Son organe principal est la Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP). Certes, un échange a lieu aussi au-delà des séparations entre ces deux secteurs, au sein du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ; mais il n’y a pas de réelle coordination avec les différents acteurs. Résultat : les décisions prises pour le secteur des hautes écoles négligent souvent les efforts fournis dans le secteur de la formation professionnelle. C’est ce qu’on observe actuellement, par exemple, avec la réglementation de l’accès aux études en Haute école spécialisée dans le secteur de la santé. Bien que la Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) prévoie une expérience du monde du travail de douze mois comme condition préalable obligatoire pour l’accès aux études en Haute école spécialisée (HES), on parle à présent d’accorder une exception au secteur de la santé, en permettant de réaliser cette expérience peu avant la fin des études. Du point de vue du système éducatif, l’orientation des cursus HES vers la pratique est ainsi remise en question ; mais cette décision détruit également la symétrie avec les passerelles, en matière de conditions d’accès aux hautes écoles universitaires. Un autre exemple réside dans la concurrence directe que représentent, pour les diplômes de formation professionnelle supérieure, les offres de formation continue (CAS, DAS, MAS) proposées dans les hautes écoles. Selon Travail.Suisse, une coordination raisonnable est urgemment nécessaire entre les deux secteurs éducatifs, afin de réduire le risque de fragilisation de la formation professionnelle dans ce contexte.

Deuxième approche : faciliter l’accès à la formation professionnelle

Les qualifications professionnelles étrangères sont peu reconnues. Seules un peu plus de 2’500 personnes par an s’engagent sur la voie laborieuse permettant la reconnaissance individuelle de leur qualification professionnelle étrangère.

Pour renforcer l’attrait de la formation professionnelle, il est important d’exploiter des potentiels jusqu’alors laissés de côté. D’une part, on contribuera ainsi à maintenir les effectifs de la formation professionnelle. D’autre part, les personnes concernées pourront bénéficier d’une intégration durable sur le marché du travail et de meilleures opportunités de développement. Pour Travail.Suisse, trois potentiels majeurs existent dans ce contexte :

- D’un côté, les adultes qui ne possèdent pas de diplôme professionnel mais qui présentent un potentiel équivalent. Dans le cadre de l’offensive de formation continue[1] de Travail.Suisse, la Haute école spécialisée de Berne a procédé à des calculs concernant ce potentiel inexploité. Il en ressort que parmi un total de plus de 600’000 personnes sans diplôme professionnel en Suisse, environ 336’000 sont en principe aptes à en obtenir un. Parmi elles, seules environ 1.5% par an rattrapent ce manque en obtenant une certification professionnelle pour adultes : cela montre bien l’existence d’un important potentiel non exploité.

- D’autre part, les qualifications professionnelles étrangères sont peu reconnues. Seules un peu plus de 2’500 personnes par an s’engagent sur la voie laborieuse permettant la reconnaissance individuelle de leur qualification professionnelle étrangère. Pourtant, leur taux de réussite s’élève à plus de 50% : cela montre bien l’existence, ici aussi, d’un potentiel qui pourrait être exploité en simplifiant le processus de reconnaissance des diplômes étrangers.

- Un autre potentiel réside chez les personnes en situation de handicap. Alors que l’école primaire est devenue plus inclusive au cours des dernières années, le système de formation professionnelle, quant à lui, éprouve encore des difficultés à cet égard. Il n’existe que peu de structures de soutien dans les écoles professionnelles, peu de compensations des désavantages pour les élèves, trop peu de propension de la part des entreprises formatrices ; et de manière générale, il manque une approche holistique pour une meilleure intégration dans le système de formation professionnelle. C’est en grande partie pour cela que lors du contrôle de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a particulièrement critiqué l’accès insuffisant à la formation professionnelle[2].

Troisième approche : optimiser la qualité et l’attrait de l’apprentissage

Par ailleurs, on observe un changement insidieux dans la maturité professionnelle qui, selon Travail.Suisse, ne contribue pas non plus à rendre la formation professionnelle attrayante.

Un choix de carrière dès le jeune âge, une dure transition de la scolarité obligatoire directement dans le monde du travail, et seulement cinq semaines de vacances contre au moins treize : ce sont aussi ces aspects qui marquent l’entrée en apprentissage, comparée à une poursuite de la scolarité générale. Ces facteurs ne constituent peut-être pas, à eux seuls, les arguments primordiaux lors du choix de parcours éducatif ; et ce ne devrait d’ailleurs pas être le cas. Mais ils ont bien une influence sur la décision prise. Et ne serait-ce que pour le nombre de semaines de vacances, il serait aisé de faciliter la transition et d’atténuer ainsi les inconvénients de l’apprentissage par rapport au gymnase. Jeunesse.Suisse (la commission de la jeunesse de Travail.Suisse) a identifié un autre aspect pouvant permettre d’optimiser la qualité de l’apprentissage : il s’agit de la qualité des formatrices et formateurs en entreprise. Ces individus sont considérés comme un soutien important lors de l’entrée des jeunes dans le monde du travail ; et pourtant, leur rôle n’est que trop peu valorisé. On évoquera, d’une part, les exigences à remplir : un cours pour formatrices et formateurs en entreprise ne dure que cinq jours, et plus aucun cours de révision ni de remise à niveau n’est nécessaire même après plusieurs décennies. D’autre part, le problème concerne leur reconnaissance au sein de l’entreprise : une grande majorité des responsables de formation en entreprise souhaiterait obtenir un meilleur statut et plus de temps à consacrer à ce travail. Travail.Suisse se prononce de manière tranchée pour une formation plus solide de ces personnes, ainsi que pour des formations continues régulières et une meilleure reconnaissance au sein des entreprises.

Par ailleurs, on observe un changement insidieux dans la maturité professionnelle qui, selon Travail.Suisse, ne contribue pas non plus à rendre la formation professionnelle attrayante : depuis 2016, les contrats d’apprentissage avec MP1 (donc une MP intégrée dans la durée de l’apprentissage) ont diminué de 13%, tandis que la proportion de contrats d’apprentissage avec MP2 (donc après l’apprentissage) a augmenté de 8%. Ainsi, pour beaucoup de jeunes, une année de plus est nécessaire pour achever leur apprentissage avec maturité professionnelle.

Enfin, une amélioration des opportunités d’échanges et de mobilité pourrait aider à préserver l’attrait de la formation professionnelle. Alors que de telles opportunités sont largement répandues et facilement accessibles dans les gymnases et surtout dans les cursus d’études supérieures, la formation professionnelle, en revanche, continue d’être à la traîne. Il convient d’accorder d’autant plus d’importance à l’engagement de Movetia (l’agence nationale pour la promotion des échanges et de la mobilité) ou encore de projets tels que swype[3] (swiss young professional exchange) par lequel Travail.Suisse rend possible un échange à l’étranger à la sortie de l’apprentissage.

Quatrième approche : améliorer la reconnaissance et les salaires pour les diplômes de formation professionnelle

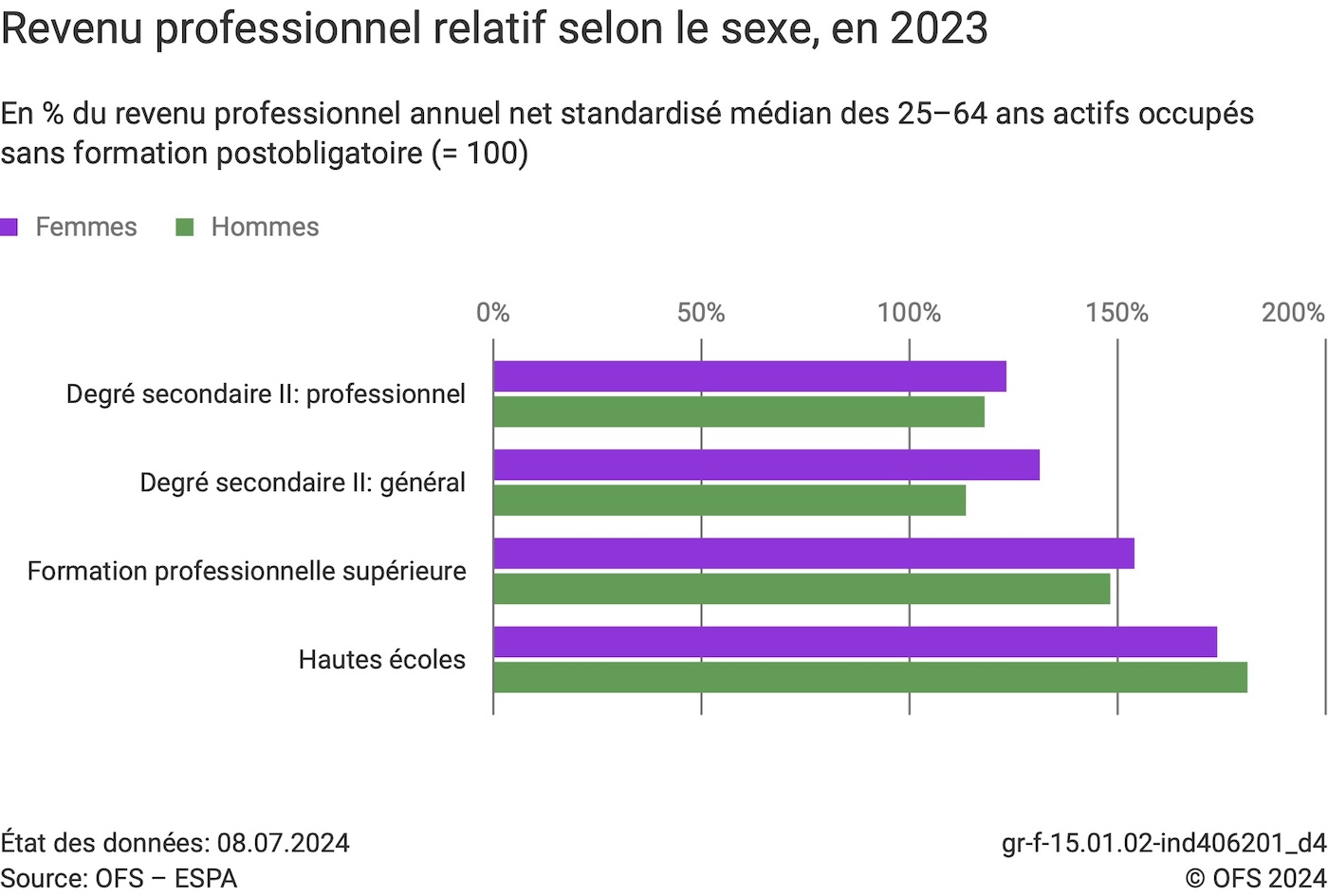

Les personnes en activité professionnelle possédant un diplôme du degré secondaire II ont un revenu net plus élevé que celles sans diplôme post-obligatoire ; et celles qui possèdent un diplôme de degré tertiaire ont un revenu encore plus élevé.

Il convient finalement de s’interroger sur les effets directs des différents diplômes sur le marché du travail. Il serait en effet illusoire de croire que le choix d’éducation ne soit pas aussi influencé par l’anticipation du statut et des possibilités de revenus. En observant les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, on constate très clairement deux aspects ; et exceptionnellement, ce n’est pas la différence entre les genres qui est mise au premier plan ici, mais celle entre les différents diplômes éducatifs. Premièrement, on voit nettement que l’éducation est rentable. Ainsi, les personnes en activité professionnelle possédant un diplôme du degré secondaire II ont un revenu net plus élevé que celles sans diplôme post-obligatoire ; et celles qui possèdent un diplôme de degré tertiaire ont un revenu encore plus élevé. Mais deuxièmement, on constate aussi que les revenus nets restent largement identiques entre la formation professionnelle et l’enseignement général de degré secondaire II ; tandis que les personnes en activité professionnelle possédant un diplôme d’une haute école bénéficient d’un revenu net bien plus élevé que celles diplômées d’une formation professionnelle supérieure (cf. graphique no 3).

Manifestement, pour ce qui est du revenu, tous les diplômes tertiaires ne se valent pas. Aussi, il est d’autant plus important que 2025 devienne l’année où l’équivalence soit donnée du moins pour ce qui est des titres. En effet, avec la révision de la Loi fédérale sur la formation professionnelle et l’introduction prévue de l’appellation « bachelor professionnel », un important signal peut être lancé. La nouvelle appellation rendrait explicite la qualité tertiaire de ces diplômes et améliorerait, par la même occasion, leur compréhensibilité dans les contextes nationaux et internationaux.

Bilan : renforcer l’attrait de la formation professionnelle : une mission permanente à plusieurs échelles

Partout, en politique éducative, on fait l’éloge de la formation professionnelle duale. Pour les élèves, elle est considérée comme un moteur d’intégration sur le marché du travail, un atout pour l’égalité des chances et un point de départ permettant de gravir les échelons de la carrière ; et pour l’économie, comme une usine à main-d’œuvre qualifiée. Tout cela est bien vrai. Et pourtant, si l’on observe les chiffres, on constate une évolution des choix éducatifs au profit des filières de formation générale. Selon Travail.Suisse, préserver l’attrait de la formation professionnelle doit rester une mission permanente. C’est en grande partie pour cela qu’un chapitre complet est consacré à cette thématique dans le document de congrès[4] actuel, en date de 2023. Là aussi, quatre approches sont présentées, dans la conviction qu’une mesure seule ne permettra pas d’atteindre l’objectif, mais qu’une combinaison de plusieurs actions à diverses échelles apportera l’effet souhaité. Il s’agit, à la base, d’améliorer la coordination entre les deux univers éducatifs que sont la formation professionnelle et le système d’éducation supérieure, et de mieux mettre à profit les potentiels existants pour la formation professionnelle. On sait, par ailleurs, que le monde du travail peut être parfois un chemin ardu. C’est ce que montre notamment le « Baromètre Conditions de travail[5] » présenté par Travail.Suisse : depuis des années, on y constate un accroissement constant du stress et de la charge psychosociale. Il s’avère d’autant plus important d’assurer la protection des élèves et la qualité de leur période d’apprentissage. Enfin, et cet aspect n’est pas des moindres, les perspectives post-formation jouent aussi un rôle. L’année 2025 marquera le début des débats politiques concernant le titre supplémentaire de « bachelor professionnel » pour les personnes diplômées d’une formation professionnelle supérieure. Cette année verra aussi un processus de concrétisation des questionnements et défis en lien avec l’attrait de la formation professionnelle, lancé par le partenariat lors du Sommet national de la formation professionnelle. Ainsi, l’année 2025 pourrait bien s’avérer extrêmement importante et déterminante concernant la voie à venir.

[1] cf. https://www.travailsuisse.ch/fr/bildung/weiterbildung [2] cf. procédure de présentation du rapport [3] cf. www.swype.swiss [4] cf. https://www.travailsuisse.ch/fr/node/5327 [5] cf. https://www.travailsuisse.ch/fr/barometre

Citation

Fischer, G. (2025). Quatre approches pour une formation professionnelle plus attrayante. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (5).