Les chroniques de Dieter Euler sont enfin disponibles en livre

Succès et problèmes de la formation professionnelle en Suisse

En Suisse, les critiques envers la formation professionnelle sont plutôt rares. Mais les chroniques de Dieter Euler, qui viennent de paraître dans un livre, font figure d’exception. Euler souligne la haute qualité de la formation professionnelle suisse ; tout en attirant l’attention sur ses parts d’ombre. Notamment, il fait remarquer que la force de la formation professionnelle repose sur une sélection rigide des élèves à l’entrée au gymnase : un principe peut-être judicieux d’un point de vue économique mais qui, selon lui, se produit au détriment de l’égalité des chances.

« Consolider l’égalité des chances ! » — Prof. Dr. Dieter Euler fut titulaire de la chaire Educational Management à l’Université de Saint-Gall, de l’an 2000 jusqu’à sa retraite en 2018.

Dieter Euler, cela fait plus de dix ans que vous rédigez des chroniques au sujet de la formation professionnelle suisse. Qu’est-ce qui caractérise cette décennie ?

La formation professionnelle s’est montrée étonnamment robuste au vu des événements de ces dernières années, qu’il s’agisse de la vague migratoire ou de la pandémie.

La formation professionnelle s’est montrée étonnamment robuste au vu des événements de ces dernières années, qu’il s’agisse de la vague migratoire ou de la pandémie. Elle doit cette stabilité, entre autres, à un bon mécanisme de réglementation. La formation professionnelle a l’avantage d’être très proche du marché du travail, si bien que l’entrée dans le monde professionnel est une réussite pour beaucoup d’apprenti·es. Et ces apprenti·es sont mobiles : environ deux tiers d’entre eux quittent leur entreprise peu après avoir obtenu leur diplôme, et près de la moitié changent de métier dans les cinq ans et demi qui suivent.

Cela signifie que lors d’un apprentissage, on apprend plus que son propre métier ?

C’est ce que semble confirmer cette forte mobilité. Manifestement, la formation professionnelle suisse se caractérise par son englobement de tout un champ professionnel, au lieu de préparer de manière ciblée à une activité professionnelle précise. L’apprentissage de commerce en est un exemple typique : il est conçu pour englober toutes les branches alors qu’en Allemagne, il existe près de 40 formations commerciales initiales distinctes. Mais pour vraiment obtenir des réponses valides à votre question, il faudrait examiner les programmes de cours et juger si les contenus enseignés sont transférables à d’autres contextes.

Vous évoquez la réglementation de la formation professionnelle. Pourquoi ?

Les éléments de base de la formation professionnelle sont réglementés par la Loi fédérale sur la formation professionnelle ; on y régule aussi la question des responsabilités attribuées aux cantons et aux niveaux de gouvernance inférieurs. Dans ces mécanismes très clairs, les lieux d’apprentissage sont aussi impliqués. Alors qu’en Allemagne, les responsabilités sont totalement fragmentées : d’innombrables ministères sont impliqués dans la formation professionnelle à l’échelle fédérale et à celle des Länder, de même que de nombreuses commissions, les partenaires sociaux et, dans un rôle non moindre, les chambres des métiers.

Jusqu’ici, uniquement de bonnes nouvelles pour la Suisse.

Mais ces bonnes nouvelles ont un prix. Dans de nombreux cantons, la formation professionnelle suisse doit toute sa force à un tri rigide des élèves lors de l’entrée au gymnase : cela alimente la voie de la formation professionnelle avec un nombre relativement élevé de bons élèves. Ce système semble judicieux d’un point de vue économique, et peut-être contribue-t-il aussi à la haute qualité des formations professionnelles initiales. Mais il se produit au détriment de l’égalité des chances. Nous savons que la sélection en catégories de performance au degré secondaire I, et la logique de recrutement qui s’ensuit, renforcent les écarts de résultats selon l’origine des individus plutôt qu’elles ne les apaisent. L’origine sociale a un impact considérable sur la réussite des jeunes en matière de formation, indépendamment de leurs performances scolaires.

Où voyez-vous des potentiels d’évolution pour la formation professionnelle ?

La distinction entre la formation professionnelle et la formation générale n’est plus viable compte tenu des défis sociaux et économiques actuels.

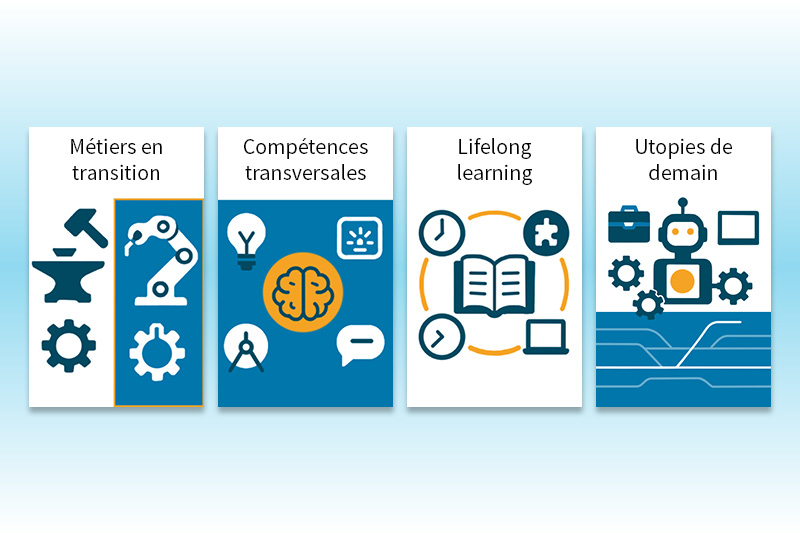

Une thématique serait la distinction entre la formation professionnelle et la formation générale, qui n’est plus viable compte tenu des défis sociaux et économiques actuels. De nos jours, les compétences professionnelles sont de plus en plus vite dépassées. Il est donc de plus en plus urgent de concevoir les enseignements de telle manière que les jeunes apprennent de façon autodirigée et qu’ils apprennent par l’exemple : des façons de faire que l’on attribue traditionnellement à la formation générale. Inversement, la formation générale comprend de nombreux domaines qui relèvent de l’éducation professionnelle : par exemple les thématiques économiques ou sociales. Il est donc pour le moins discutable de qualifier de « générales » les écoles de culture générale. Certes, elles débouchent sur des études universitaires, mais elles préparent en même temps à la vie professionnelle.

En Allemagne, les études duales ont beaucoup de succès. Comment fonctionnent-elles ?

Dans le modèle d’études duales orienté vers la pratique, les étudiant·es effectuent un ou plusieurs stages en entreprise ; cela fait aussi partie des études dans beaucoup d’universités suisses. Ce qui est plus original, c’est le modèle de la formation intégrée : les jeunes y suivent un apprentissage tout en accomplissant des modules d’études universitaires. Dans ce cas, les études et l’apprentissage ne sont pas achevés en même temps. Ce modèle serait aussi applicable en Suisse et à mon avis, il attirerait de nombreux élèves. Les enquêtes montrent en effet que beaucoup de jeunes apprécient la sécurité offerte par un apprentissage, mais aussi les perspectives de carrière qui accompagnent un diplôme universitaire.

Dans vos chroniques, vous abordez aussi régulièrement le sujet de la numérisation. Vous y écrivez qu’il s’agit souvent de promesses qui s’avèrent sans fondement. Pourriez-vous développer cette déclaration ?

La question fondamentale consiste à savoir comment utiliser les médias numériques de manière à en tirer une plus-value didactique.

La discussion concernant la numérisation a très longtemps été menée à l’échelle de l’infrastructure et de l’équipement des écoles avec le wifi, des ordinateurs portables, etc. Mais ces thématiques ne sont que la surface de l’apprentissage. La question fondamentale consiste plutôt à savoir comment utiliser les médias numériques de manière à en tirer une plus-value didactique. La numérisation offre des opportunités pour le déroulement des cours, cela ne fait aucun doute. Mais remplacer le rétroprojecteur par une présentation PowerPoint, cela ne suffit pas. La numérisation doit s’accompagner d’une modification des concepts d’enseignement et de séquences d’autoformation ; mais aussi de nouvelles formes de dialogue entre le corps enseignant et les élèves, et parmi les élèves entre eux. Dans l’histoire de la pédagogie, on a connu de nombreuses promesses de révolution qui se sont vite révélées sans fondement : les laboratoires de langue, l’enseignement assisté par ordinateur, l’apprentissage en ligne.

Et maintenant, la réalité virtuelle : qu’en est-il ?

Ses applications dépendent de beaucoup de conditions : elle peut être intéressante dans certains contextes, par exemple lorsque des machines très chères sont en utilisation ou lorsque des travaux dangereux doivent être effectués. Mais dans le contexte des formations professionnelles initiales, sa plus-value reste limitée.

En Suisse aussi, la formation professionnelle se tient sur la défensive. En 2010 encore, 71 % des jeunes se trouvaient en apprentissage (contre 29 % dans une école d’enseignement secondaire) ; en 2019, ils étaient 5 % de moins.

Il ne s’agit pas d’un recul dramatique, comme on peut aussi le constater en observant certains cantons où la formation professionnelle initiale gagne même de l’ampleur. Mais un certain danger menace malgré tout, comme on peut le voir en Allemagne. Ici, la formation professionnelle est fragmentée selon trois niveaux de performance des élèves. Là se trouve la catégorie des apprentissages ambitieux : beaucoup des jeunes de ce groupe seraient aussi acceptés en université. Au milieu, on retrouve les métiers traditionnels de l’industrie et de l’artisanat, qui exigent de bonnes notes au degré secondaire I. Tandis que tout en bas se trouvent les formations peu attractives, par exemple la gastronomie. À ce niveau, les apprenti·es sont difficiles à trouver ; la conséquence est que les entreprises se contentent d’employé·es non qualifié·es et qu’elles se retirent du système de formation professionnelle. Ce n’est pas à cause de la concurrence avec les écoles d’enseignement secondaire que ces apprentissages s’amenuisent ; mais parce qu’ils sont trop peu attractifs.

Le nombre de ruptures des contrats d’apprentissage persiste un peu au-dessus de 20 % depuis de nombreuses années. À quoi cela est-il dû ?

80 % de ces ruptures d’apprentissage débouchent directement sur un nouveau contrat. Cette information permet de relativiser la situation, et lorsqu’on observe les filières de Bachelor, on constate des taux d’abandon semblables. Il faut malgré tout se pencher sur la question, car dans certains métiers, le taux de ruptures de contrats est de 40 %. Et on constate que les jeunes issus de l’immigration sont souvent concernés. Même 4 % d’abandon complet sont déjà trop, car ce sont ces mêmes jeunes qui rencontreront des problèmes un jour.

Vous commentez cela de manière étonnamment indulgente. Les entreprises ne font-elles rien de mal ?

Bien souvent, dans les entreprises, ce n’est même pas la formation qui est mauvaise mais le climat. Le concept de formation peut être aussi bon qu’on le veut, cela ne sert à rien si l’on ne s’entend pas.

Les causes de ruptures des contrats d’apprentissage peuvent être dues à l’entreprise ou à l’école, mais on trouve aussi des raisons chez les jeunes eux-mêmes. L’enchaînement des causes est complexe. Bien souvent, dans les entreprises, ce n’est même pas la formation qui est mauvaise mais le climat. Le concept de formation peut être aussi bon qu’on le veut, cela ne sert à rien si l’on ne s’entend pas. Alors que si le climat est bon, on peut même accepter que le travail soit parfois ennuyant. Éducation et relations sont étroitement liées !

Pendant plus de dix ans, vous avez rédigé des chroniques parfois critiques au sujet de la formation professionnelle suisse. Quelles ont été les réactions ?

La formation professionnelle suisse est très sûre d’elle en ce qui concerne son image ; à juste titre, en partie. La critique est formulée prudemment, sous forme de suggestions : par exemple dans les rapports de tendance de l’OBS HEFP. Je ne trouve pas cela mal. Mais ce que j’observe aussi, ce sont des « routines défensives » chaque fois que des critiques sont prononcées. Au lieu de démarrer un débat, on se lance dans des justifications, ou on se tait. Parfois, il vaudrait mieux un regard ouvert de chercheur·e, plutôt qu’une attitude défensive.

Dieter Euler : Hilfreiche Ungenauigkeiten. Impulse für die Berufsbildung. Bielefeld, wbv, 19,65 CHF.

Citation

Fleischmann, D. (2023). Succès et problèmes de la formation professionnelle en Suisse. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 8 (5).