Szenarien für das Bildungssystem 2024–2033

So wächst die Berufsbildung in den nächsten Jahren

Die Zahl der Lernenden in der beruflichen Grundbildung dürfte in den nächsten Jahren stark steigen. Dies geht aus den neusten, am 25. Oktober veröffentlichten Szenarien des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Zwischen 2024 und 2033 dürften die Eintritte in die berufliche Grundbildung EFZ um 10 Prozent zunehmen (EBA 19%); die allgemeinbildenden Mittelschulen dürften, dank des Attraktivitätsverlustes der beruflichen Grundbildung, gar um 18 Prozent wachsen. Diese Dynamik bringt grosse Herausforderungen mit sich, was die Abstimmung zwischen dem Angebot an Berufsbildungsplätzen und der steigenden Nachfrage anbelangt. Der grösste Anstieg wird im Bereich der Informationstechnologien zu verzeichnen sein (32%).

Das Bundesamt für Statistik (BFS) arbeitet seit 20 Jahren Szenarien für das Bildungssystem aus. Diese basieren auf einer detaillierten Modellierung der Bildungswege der jungen Menschen. Sie decken die obligatorische Schule, die Sekundarstufe II, die Hochschulen und die Höhere Berufsbildung ab. Die jüngsten Szenarien wurden am 25. Oktober 2024 hier veröffentlicht; die Szenarien für die Höhere Berufsbildung erschienen am 13. Februar 2025.

Seit 2024 sind die Szenarien über eine neue Methodik eng mit dem Programm «Längsschnittanalysen im Bildungsbereich» (LABB) des BFS (www.labb.bfs.admin.ch, siehe auch den Übersichtskasten) verknüpft. Sie berücksichtigen nicht nur sämtliche Bildungswege der Sekundarstufe II, sondern auch die Entwicklungen und Trends der Zahl von Menschen, die im Asylbereich oder als Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz kommen. Sie ermöglichen eine Darstellung der beruflichen Grundbildung, Berufsmaturität, gymnasialen Maturität und Fachmaturität. Die Szenarien berücksichtigen auch die Dynamik auf kantonaler Ebene, die teilweise sehr unterschiedlich ist.

Ein von Wachstum geprägter demografischer Kontext

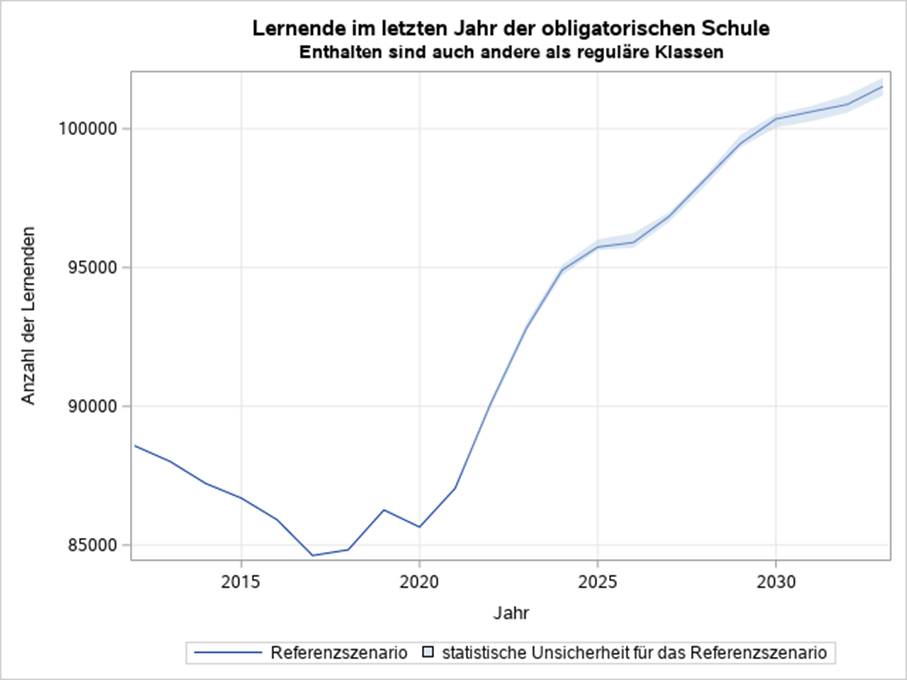

Ein Phänomen, das die nächsten Jahre prägen wird, ist das demografische Wachstum in der Altersklasse der Sekundarstufe II. Führte die Entwicklung von 2014 bis 2020 noch zu einem Rückgang der Zahlen auf dieser Stufe, die überhaupt insgesamt rückläufig waren, werden die nächsten zehn Jahre von einem Wachstum in den betreffenden Altersgruppen gekennzeichnet sein.

Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr der obligatorischen Schulzeit zwischen 2024 und 2033 um fast 10% steigen wird (Referenzszenario).

Dieses Wachstum wird sich erheblich auf die nachobligatorische Bildung auswirken, zumal es voraussichtlich bis etwa 2035 anhalten dürfte. Denn die Zahl der Geburten ist bis 2018 gestiegen und der Eintritt in die Sekundarstufe II erfolgt im Alter von 16 bis 17 Jahren.

Diese Entwicklung wird allerdings von zahlreichen weiteren Faktoren überlagert werden. Dazu gehören strukturelle Veränderungen, veränderte Verhaltensmuster junger Menschen oder die Migration. In den Szenarien für 2024 bis 2033 hat das BFS auf der Grundlage der umfassenden Daten des LABB-Programms die Übertritte in rund 80 Bildungsgängen der Sekundarstufe II nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit modelliert. Untersucht wurden Bildungsgänge wie Brückenangebote, eidgenössische Berufsatteste (EBA), eidgenössische Fähigkeitszeugnisse (EFZ) und allgemeinbildende Schulen, aber auch die Fachbereiche und Schwerpunkte bzw. Ausrichtungen in den allgemeinbildenden Bildungsgängen.

Dabei hat das BFS der Zuwanderung und insbesondere dem Eintritt in Bildungsgänge der Sekundarstufe II nach der Ankunft in der Schweiz vollumfänglich Rechnung getragen, sei es im Asylbereich (BFS 2024[1]), im Rahmen der Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern oder im Zuge anderer Arten der Immigration.

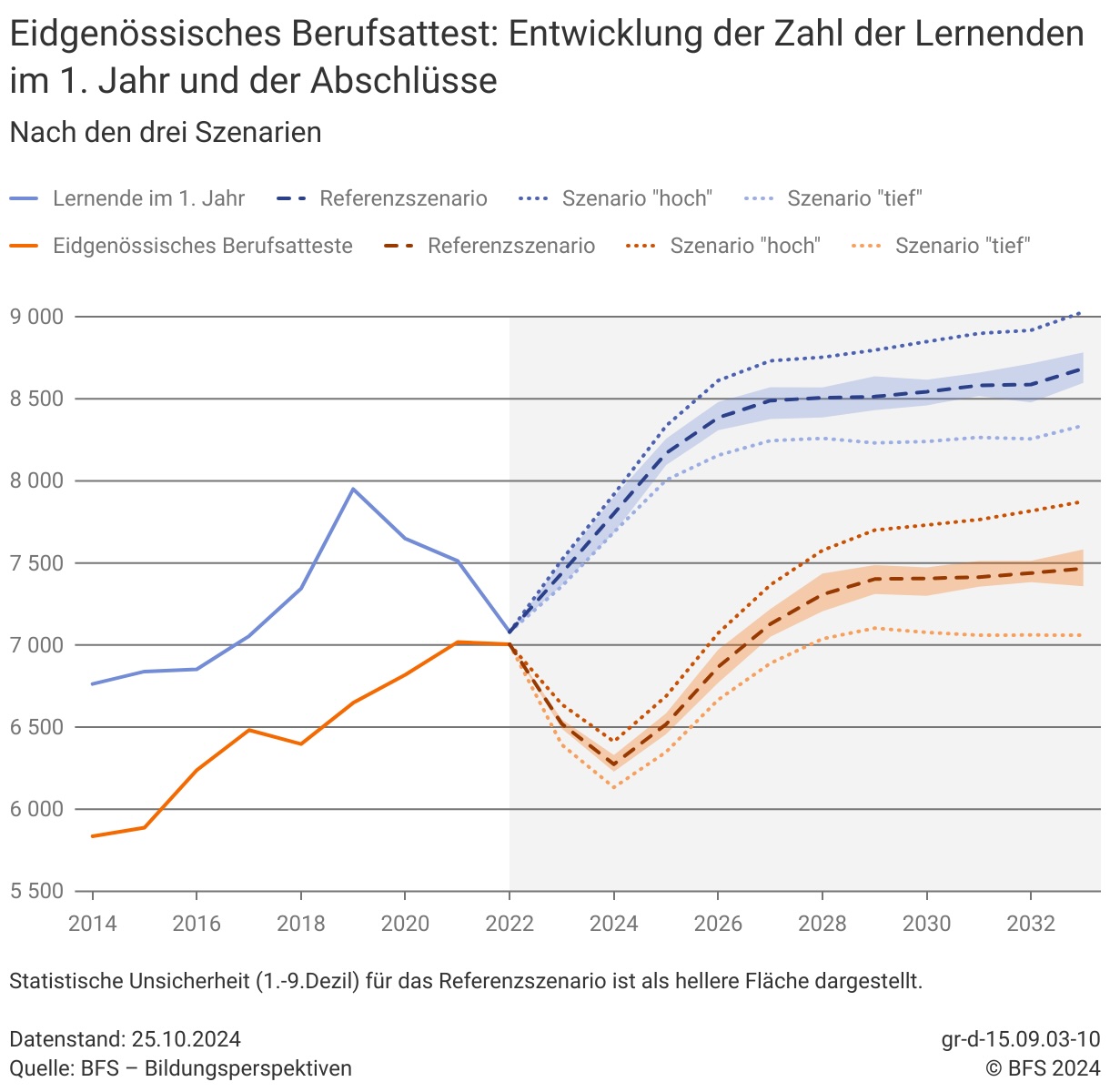

Eidgenössisches Berufsattest (EBA)

Während die Zahl der Lernenden im ersten Jahr einer EBA-Grundbildung von 2014 bis 2019 noch gestiegen war (um 18% bzw. 1’200), ging sie danach stark zurück und betrug 2022 7’100. Diese Schwankung lässt sich vollständig durch die veränderte Anzahl der Personen erklären, die nach der obligatorischen Schulzeit in die Schweiz gekommen sind, insbesondere im Rahmen des Asylverfahrens. Der Zustrom von Personen aus dem Asylbereich im Jahr 2015[2] schlug sich etwa zwei Jahre später in einem Anstieg bei den Brückenangeboten nieder, und 2019 wurde dann ein Höchstwert an Eintritten in die Grundbildung mit EBA erreicht (siehe auch BFS 2024). Aufgrund der demografischen Entwicklung, des aktuellen und erwarteten Anstiegs der Zahl der Personen, die nach der obligatorischen Schulzeit in die Schweiz kommen (insbesondere im Asylkontext), und des bereits spürbaren Anstiegs bei den Brückenangeboten geht das Referenzszenario davon aus, dass die Lernendenzahlen bis 2027 stark ansteigen werden (um 8,8% von 2024 bis 2027). Von 2024 bis 2033 ist mit einem Wachstum von 11% zu rechnen (bzw. 14% oder 8,5% im «Extrem-» bzw. im «Niedrigszenario»).

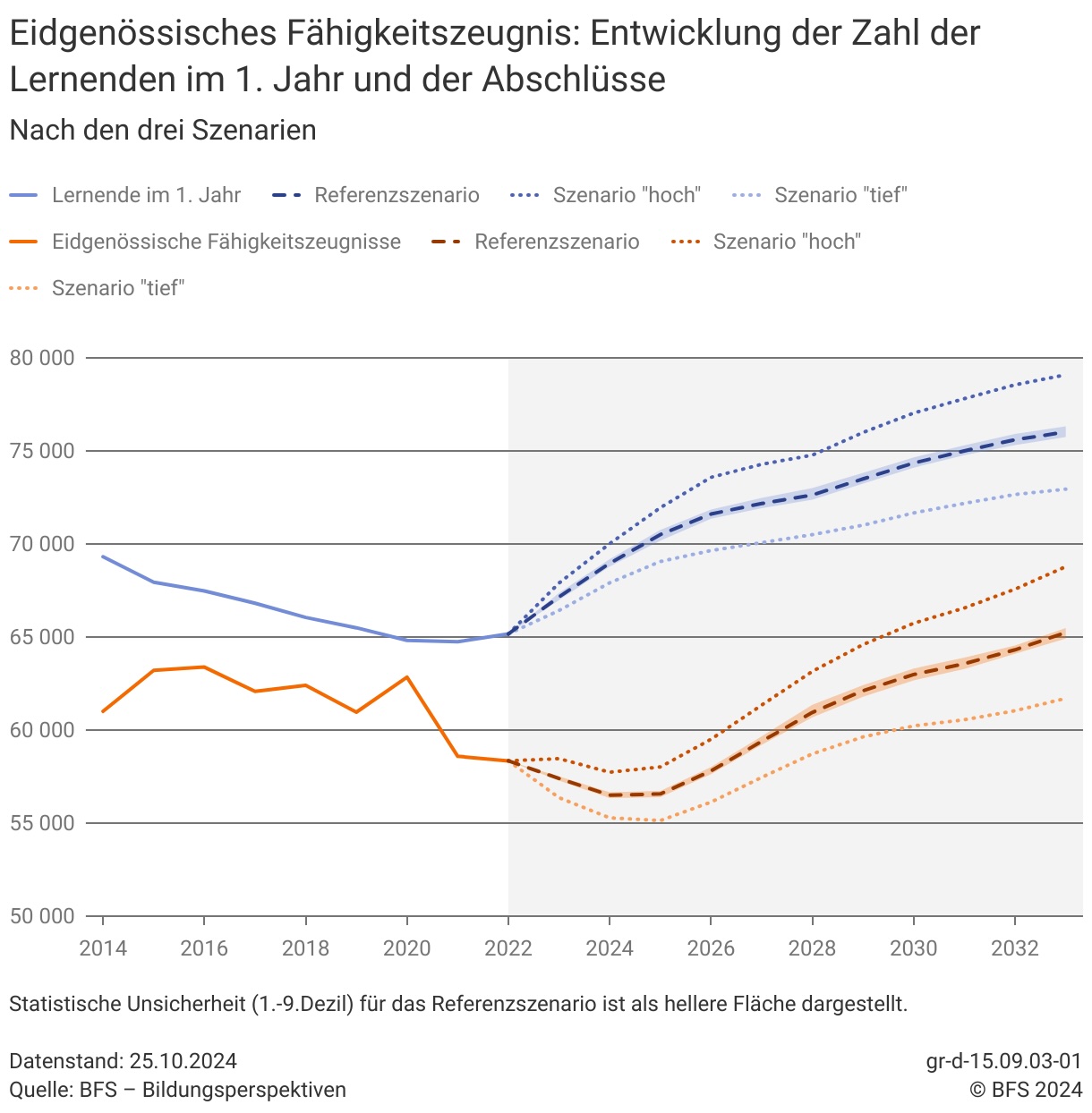

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Von 2014 bis 2021 ist die Zahl der Lernenden im ersten Jahr einer Grundbildung EFZ um 6,6% auf 64’700 gesunken. Dieser Rückgang war grösstenteils auf den Bevölkerungsrückgang in der betreffenden Altersgruppe zurückzuführen, zum Teil auch auf eine leicht rückläufige Tendenz beim Übertritt in die Berufsbildung. 2023 betrug die Zahl der Lernenden im ersten Jahr nach einem leichten Anstieg (schätzungsweise) 67’200. Das Referenzszenario geht davon aus, dass sich dieser Anstieg in den nächsten zehn Jahren fortsetzt und im Jahr 2033 76’000 erreicht (Anstieg von 10% gegenüber 2024; das «Extrem-» und das «Niedrigszenario» gehen von einem Wert von 13% bzw. 7% aus).

Interessant ist, dass es voraussichtlich grosse Unterschiede zwischen den Kantonen geben wird. So könnte es in Zürich, in Genf oder im Thurgau zu einer Steigerung von rund 15% oder mehr kommen. Im Gegensatz dazu dürften die Kantone Neuenburg, Tessin oder Jura eine Stagnation oder gar einen leichten Rückgang der Zahl der Lernenden im ersten Jahr der Grundbildung EFZ verzeichnen.

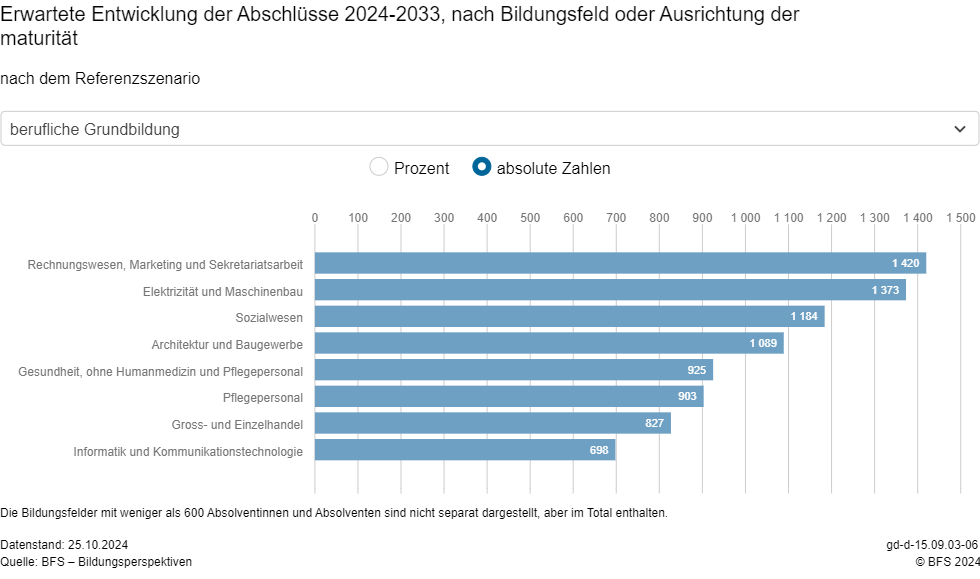

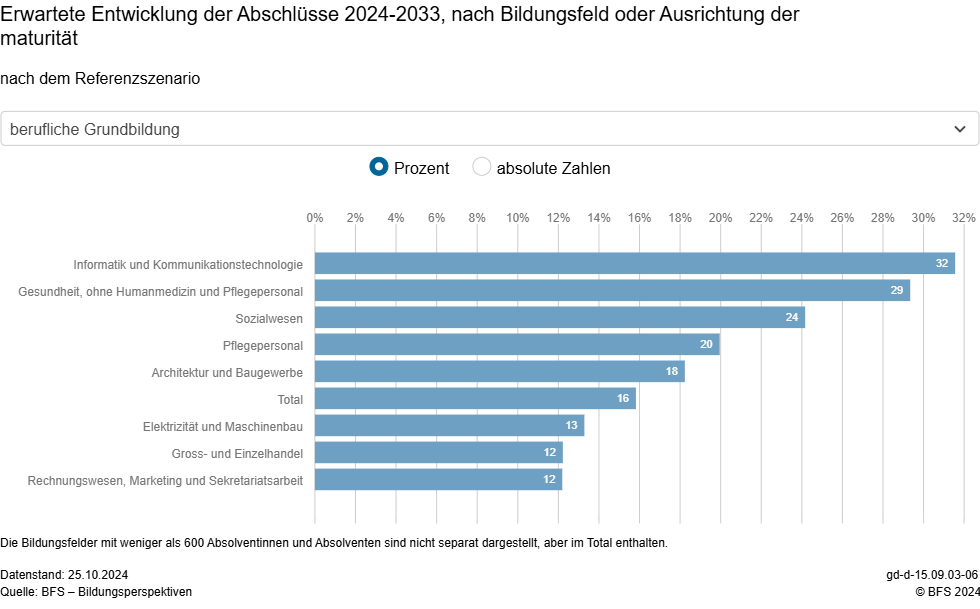

Berufsbildungsabschlüsse im Bereich der beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ)

Insgesamt dürfte die Zahl der am Ende der beruflichen Grundbildung verliehenen Abschlüsse bis 2033 um 15,8% steigen – um 19% beim EBA und um 15% beim EFZ. Die drei Ausbildungsbereiche mit dem grössten erwarteten Wachstum in absoluten Zahlen dürften «Buchhaltung, Marketing und Sekretariat», «Elektrotechnik und Maschinenbau» und «Sozialwesen» sein. Prozentual wird der Bereich «Informatik und Kommunikationstechnologien» mit einem erwarteten Anstieg von 32% zwischen 2024 und 2033 am stärksten wachsen.

Fachmittelschulen und gymnasiale Maturitätsschulen

In den letzten zehn Jahren sind immer mehr Jugendliche in allgemeinbildende Schulen eingetreten. Trotz dem demografischen Rückgang stieg die Zahl der Erstklässlerinnen und Erstklässler sowohl an den Fachmittelschulen als auch an den Gymnasien.

Wenn man diese Trends extrapoliert, ist gemäss dem Referenzszenario zwischen 2024 und 2033 mit einem Anstieg der Zahl Schülerinnen und Schüler an gymnasialen Maturitätsschulen um 17% zu rechnen (gemäss dem «Extrem-» und dem «Niedrigszenario» um 22% bzw. 13%). Für Fachmittelschulen sind die Prognosen unsicherer (19% gemäss dem Referenzszenario bzw. 30% und 5% gemäss dem «Extrem-» und dem «Niedrigszenario»).

In den gymnasialen Mittelschulen dürften die Schwerpunkte «Physik und Anwendungen der Mathematik» (mit einer Zunahme der Abschlüsse um 36% zwischen 2024 und 2033) sowie «Wirtschaft und Dienstleistungen» (mit einer Zunahme von 30%) am meisten wachsen. Bei den Fachmaturitäten dürfte der Schwerpunkt «Kommunikation und Information» die stärkste Entwicklung aufweisen (mit einer Zunahme der verliehenen Abschlüsse um 27%).

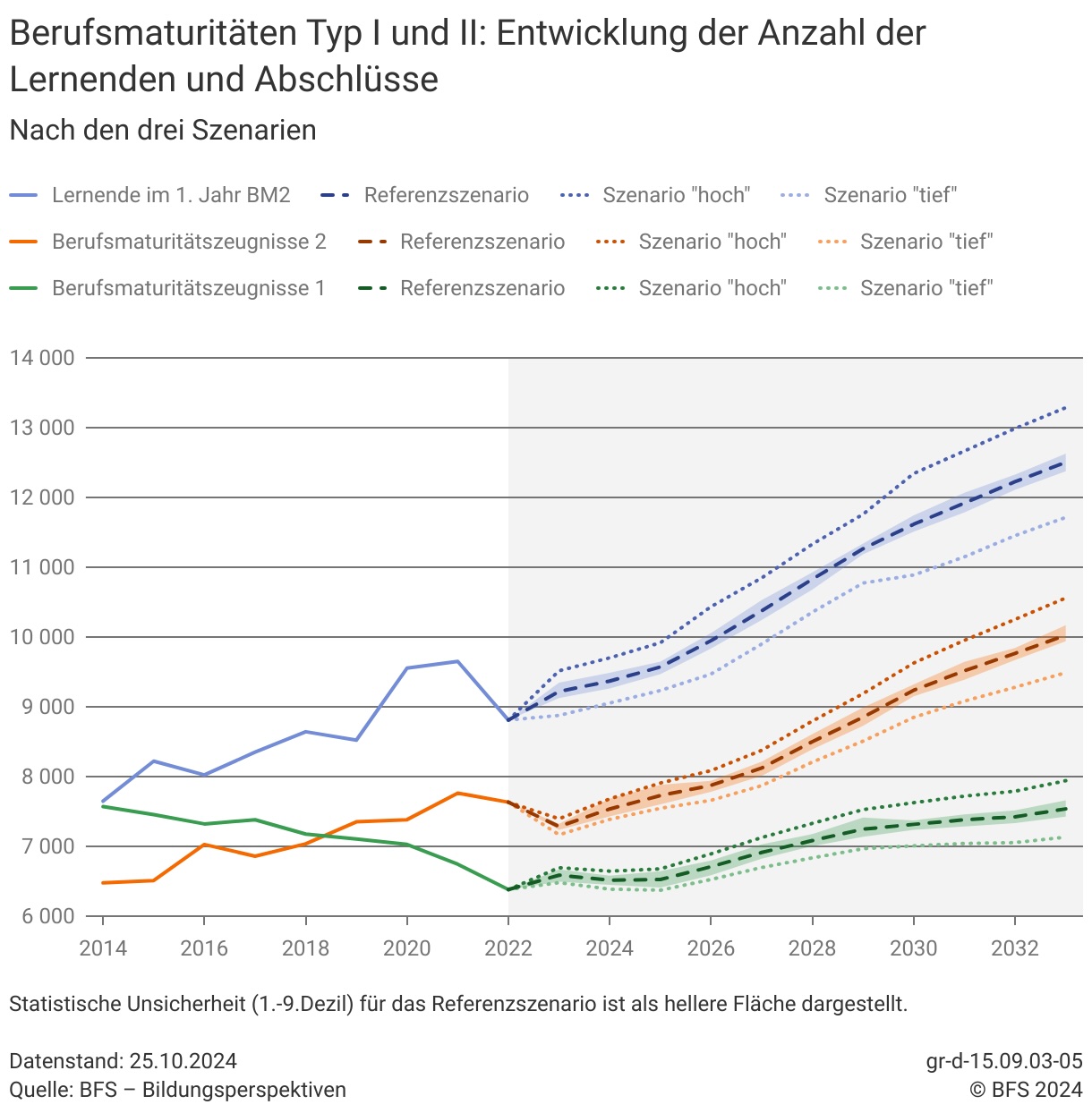

Starker Anstieg bei der Berufsmaturität nach der Lehre

Während die lehrbegleitende Berufsmaturität (BM1) rückläufig ist (mit einem Rückgang von 13% zwischen 2014 und 2023), hat die BM2 (nach der Lehre) trotz des demografischen Rückgangs zugenommen (um 12,5% zwischen 2014 und 2023). Dieser Anstieg hängt damit zusammen, dass die Jugendlichen, unabhängig von der Art des EFZ, nach der Lehre immer häufiger eine Berufsmaturität anstreben. Wenn sich diese Tendenz fortsetzt, wird ein starker Anstieg bei der BM2 erwartet (um 33% zwischen 2024 und 2033). Die Veränderungen bei der BM1 dürften hingegen nur gering ausfallen. Während die Berufsmaturität während der Lehre 2014 noch mehr als die Hälfte der Berufsmaturitäten ausmachte (54%), dürfte ihr Anteil 2033 nur noch 43% betragen.

Berufsmaturitäten Typ I und II

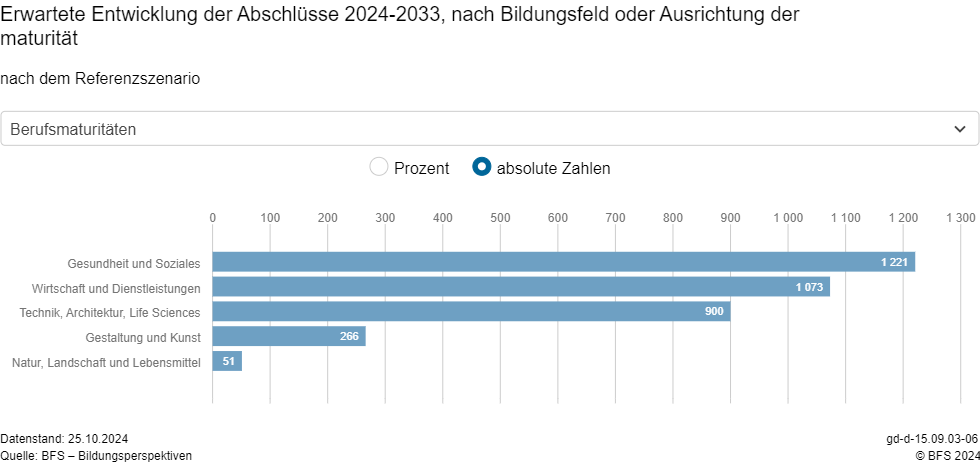

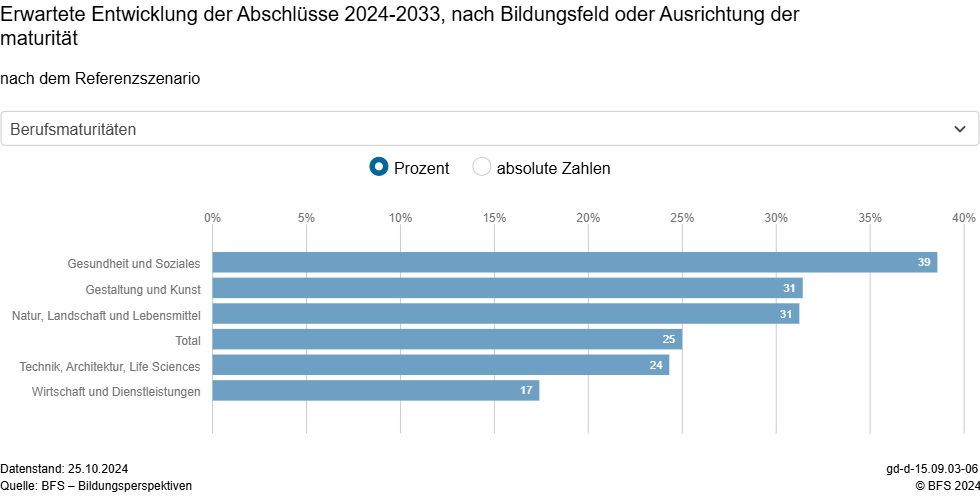

Die Zahl der Berufsmaturitäten (BM1 und BM2) wird sich im genannten Zehnjahreszeitraum je nach Ausrichtung sehr unterschiedlich entwickeln.[3] Die Fachrichtungen, die in absoluten Zahlen den stärksten Anstieg aufweisen dürften, sind «Gesundheit und Soziales» (um 1’200 bzw. 39% zwischen 2024 und 2033) und «Wirtschaft und Dienstleistungen» (um 1’100 bzw. 17%). Der sehr hohe Anstieg in der Fachrichtung «Gesundheit und Soziales» ist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen: Zum demografischen Wachstum kommt hinzu, dass eine wachsende Zahl von Lernenden in diese Berufe eintreten und danach immer öfter eine Berufsmaturität in Angriff nehmen.

Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der künftigen Entwicklung

Die Zahl der Schulabgängerinnen und ‑abgänger wird zwischen 2024 und 2033 um 10% wachsen, was eine erhöhte Nachfrage der Jugendlichen nach einer Lehrstelle oder einer allgemeinbildenden Schule zur Folge hat. Aber noch ist vieles unsicher. So ist offen, ob das Angebot immer mit dieser Nachfrage Schritt halten wird und ob die Übertritte den gleichen Trends folgen werden wie in der Phase des demografischen Rückgangs. Hinzu kommen Ungewissheiten in Bezug auf mögliche konjunkturelle Entwicklungen. Besonders unklar ist die künftige Entwicklung bei den Brückenangeboten zur Integration und den Berufsattesten, da sie vom internationalen Kontext – insbesondere von den schwer vorhersehbaren Entwicklungen im Asylbereich – abhängt.

Aus diesem Grund sind die hier vorgestellten Prognosen in erster Linie als Trends zu sehen; das BFS aktualisiert die Szenarien für das Bildungssystem alle zwei Jahre.

Zahlreiche Informationen sowie detaillierte Dateien zum Herunterladen finden Sie unter www.eduperspectives-stat.admin.ch. Unter dieser Adresse finden Sie auch Informationen zu allen anderen Bildungsstufen.

[1] Bildungsverläufe der 16-25-jährigen Personen aus dem Asylbereich [2] Asylstatistik 2015 [3] Die Gesamtsummen sind Richtwerte und entsprechen der Entwicklung für den gesamten Studiengang; diese ist jedoch nicht gleich der Summe der Entwicklungen in den einzelnen Bereichen.Die Daten und Analysen des BFS zur Berufsbildung

Das BFS stellt eine Reihe von Informationen zur beruflichen Grundbildung und zur Höheren Berufsbildung zur Verfügung, insbesondere im Rahmen von zwei Projekten:

- Im Rahmen des Programms «Längsschnittanalysen» (labb.bfs.admin.ch) werden zahlreiche Studien insbesondere zu Bildungsübertritten und zum Übergang zwischen Berufsbildung und Beschäftigung durchgeführt.

- Im Rahmen der Erhebung zur Höheren Berufsbildung (eHBB), die seit 2017 vom BFS durchgeführt wird, werden zahlreiche Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten für Abschlüsse der höheren Berufsbildung gesammelt. Diese Informationen decken ein breites Spektrum ab, das von Aspekten wie den Auswirkungen der höheren Berufsbildung auf die Berufstätigkeit und das Gehalt bis hin zu aufgetretenen Schwierigkeiten oder der Unterstützung durch die Unternehmen reicht.

- Zahlreiche weitere Informationen zur Berufsbildung finden Sie in der Rubrik Bildung und Wissenschaft des BFS.

Zitiervorschlag

Babel, J. & Mancini, J. (2025). So wächst die Berufsbildung in den nächsten Jahren. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (3).