La formation professionnelle en pleine mutation

Les « academic drifts » de la formation professionnelle

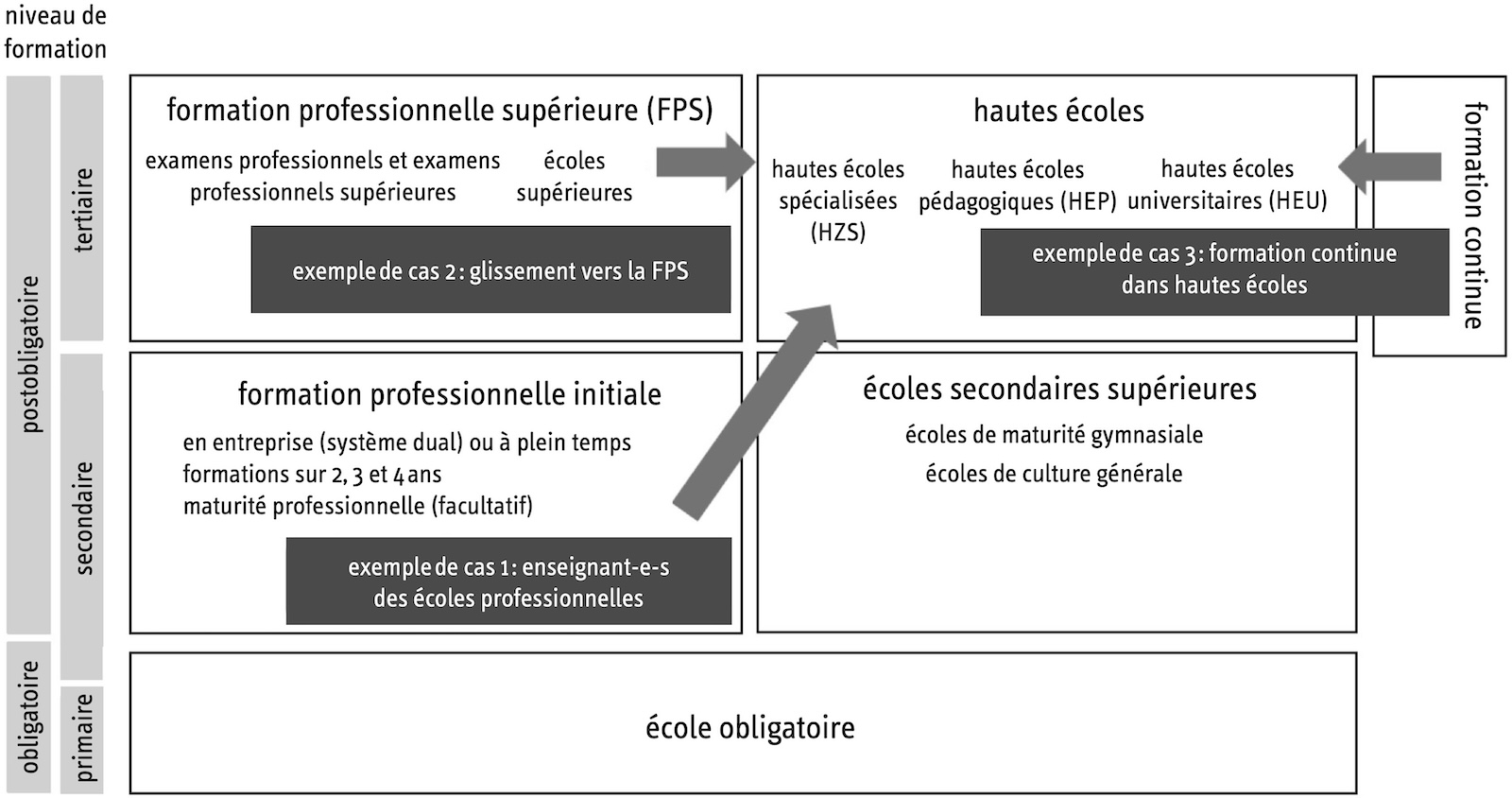

Les diplômes de la formation professionnelle supérieure s’accompagneront bientôt des titres complémentaires « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Une nouvelle étape qui est le dernier exemple en date d’une « academic drift » de la formation professionnelle. Nous discuterons dans l’article ici présent de trois domaines fondamentaux également touchés par des « academic drifts », à savoir la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles, la formation professionnelle supérieure (FPS) et la formation (professionnelle) continue dispensée par les hautes écoles.

Introduction : les changements à l’œuvre dans le paysage de la formation professionnelle

Les trois exemples de cas discutés dans cet article témoignent des changements profonds survenus dans le rapport qu’entretiennent la formation professionnelle et la formation académique, quels que soient par ailleurs le niveau concerné.

Les changements actuellement en cours dans les domaines de la technologie, de l’économie et dans la société nécessitent une adaptation en continu des systèmes éducatifs. Concernant la formation professionnelle, une « academic drift » ( dérive académique ) a été constatée à l’échelle mondiale (Cedefop, 2020). L’expression a été forgée, d’une part, pour relever les inquiétudes concernant la formation professionnelle dont l’importance tend à décroître en faveur de l’enseignement général. Elle témoigne, d’autre part, du nouveau statut dont jouit la formation professionnelle (avec, par exemple, le Professional Bachelor et le Professional Master) ainsi que des dernières évolutions des formations d’enseignement général (par exemple concernant le sujet de l’employabilité). Ces différentes transformations ont des points de départ et des dynamiques différents, aussi devraient-elles selon nous être appréhendées au pluriel comme autant de « academic drifts ».

Notre article[1] entend développer, en s’appuyant sur trois exemples concrets, une interprétation différenciée des points de tension engendrés par les tendances académiques dans le monde de la formation professionnelle. Il réunit à cette fin différentes perspectives existant dans le système de formation professionnelle suisse. Pour l’essentiel, la recherche scientifique s’est penchée jusqu’à aujourd’hui sur les « academic drifts » à l’œuvre dans la formation professionnelle initiale (Kriesi et al., 2022). Eu égard à la complexité de la structure de la formation professionnelle, nous discuterons, dans cet article, de trois domaines fondamentaux touchés de différentes manières par ce phénomène, lesquels sont :

- la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles ;

- la formation professionnelle supérieure (FPS) ;

- la formation (professionnelle) continue dispensée par les hautes écoles.

Bien que s’inscrivant dans différents domaines du système de formation, ces trois formations ont deux points communs. Premièrement, elles ne sont pas encore considérées comme des formations académiques classiques ; un fait surprenant dans la mesure où la tertiarisation de la formation du personnel enseignant, la création des hautes écoles spécialisées (HES) et la formalisation croissante de la formation continue dans les hautes écoles progressent depuis un certain temps déjà. Deuxièmement, ces formations tendent à se rapprocher de la logique des hautes écoles, que ce soit par leur relation avec les institutions, par leur harmonisation sur le plan structurel ou encore par l’acquisition de titres correspondants. De cela, il en découle que les « academic drifts » ne peuvent pas se résumer à un modèle simplifié ni être évaluées de façon globalisée : leurs causes sont diverses, leurs effets spécifiques, et ces derniers ne peuvent donc être évalués qu’en étant recontextualisés.

Présentation des trois exemples de cas

Les trois exemples de cas discutés dans cet article témoignent des changements profondes survenus dans le rapport qu’entretiennent la formation professionnelle et la formation académique, quels que soient par ailleurs le niveau concerné. Ces exemples s’appuient sur les résultats des travaux de recherche des trois domaines de spécialisation des auteurs (Ruoss et Imlig, 2023 ; Kriesi et al., 2022 ; Weil et Eugster, 2019). Sur le plan méthodologique, nous nous sommes appuyés sur des analyses de documents ainsi que sur des évaluations de données provenant de registres accessibles au public. Notre article ne repose donc pas sur un jeu de données standardisé, mais sur une perspective comparative réalisée à l’intérieur même du système éducatif suisse.

Trois exemples de « academic drifts » survenues dans la formation professionnelle selon les logiques d’action des formations dispensées par les hautes écoles (source : traduction personnelle de Neumann et al., 2025).

Exemple de cas 1 : les « academic drifts » à l’œuvre dans la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles

Depuis 2004 et le renouvellement de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles connaît ce que l’on appelle une « academic drift » (Ruoss et Imlig, 2023). Avant cette date, la formation pédagogique des personnes enseignant dans les écoles professionnelles (domaines de l’artisanat et de l’industrie) était principalement assurée, depuis 1972, par l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP, entre-temps devenu la HEFP). Aujourd’hui, cette formation se déroule, en suivant les plans d’études cadres nationaux, dans les hautes écoles pédagogiques (HEP) mises en concurrence tant pour leurs programmes que pour leur attractivité auprès des étudiantes et étudiants. Si l’on observe les qualifications des personnes enseignant à l’heure actuelle dans les écoles professionnelles, le tableau se fait toutefois plus nuancé. Le profil des enseignant-e-s dans les branches de connaissances professionnelles reste fortement associé aux compétences techniques et pratiques. Malgré l’augmentation des offres de formation, le niveau de qualification effectif et, avec lui, la proportion d’enseignant-e-s des écoles professionnelles dont la qualification formelle n’est pas complète (dans la mesure où les données disponibles permettent de tirer des conclusions) ont évolué à un niveau constant ces dernières années (ibid.). Cette situation peut entraîner des tensions entre une auto-perception professionnelle et académique des enseignant-e-s. « L’academic drift » reste ainsi limitée dans le domaine de la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles et dépend, dans une large mesure, de l’offre et de la demande en personnel enseignant.

Exemple de cas 2 : les « academic drifts » à l’œuvre dans la FPS

Les nouveaux titres complémentaires « Professional Bachelor » et « Professional Master » accompagnant les diplômes de FPS sont toutefois censés venir compenser cette perte de vitesse relative par rapport aux hautes écoles, et ce en calquant les titres similaires qui existent au niveau international, ce qui constitue une nouvelle « academic drift ».

Suite à la transformation de près de septante écoles supérieures en hautes écoles spécialisées (HES) comme les écoles techniques supérieures (ETS) et les écoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA) à partir du milieu des années nonante, le domaine de la FPS s’est approché, des structures caractérisant les hautes écoles, voire s’est entièrement calquée dessus, et ce notamment avec l’arrivée de la recherche ou, peu de temps après, l’intégration au processus de Bologne et les diplômes de bachelor et de master. Simultanément à ce phénomène, l’importance relative des diplômes de FPS tend par ailleurs globalement à baisser depuis longtemps au profit des diplômes de l’enseignement supérieur, et ce principalement en raison de la multiplication des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées (Kriesi et al., 2022). Une situation encouragée par la création et la promotion, par les responsables de la politique éducative, de la maturité professionnelle présentée comme la « voie royale de la formation professionnelle » pour intégrer les HES (CSRE, 2023, p. 266). Deux tiers des personnes diplômées d’une maturité professionnelle saisissent l’occasion qui leur est offerte de passer de la formation professionnelle vers une haute école, dans la majeure partie des cas une HES (Trede et al., 2020, p. 12 et suivante). Cette ruée vers les HES pourrait se poursuivre, voire être encouragée par la volonté des ces institutions d’obtenir le droit d’octroyer aussi les doctorats. Les nouveaux titres complémentaires « Professional Bachelor » et « Professional Master » qui devraient bientôt accompagner les diplômes de FPS sont justement censés venir compenser cette perte de vitesse relative de la FPS par rapport aux hautes écoles, et ce en calquant les titres similaires qui existent au niveau international, ce qui constitue une nouvelle « academic drift ».

Exemple de cas 3 : les « academic drifts » à l’œuvre dans la formation continue dispensée par les hautes écoles

Ainsi le Master of Advanced Studies (formation continue) et le Master of Arts/Science restent-ils dans une large mesure systématiquement dissociés, alors qu’ils sont tous les deux proposés par les hautes écoles.

Ces vingt dernières années, les hautes écoles suisses ont structuré leurs offres de formation continue (Certificate, Diploma et Master of Advanced Studies). Ce faisant, elles ont calqué les formations continues non formelles sur le système des hautes écoles tout en approvisionnant un marché de la formation continue (Weil et Eugster, 2019). Deux dynamiques contradictoires sont alors apparues : d’un côté, la formation professionnelle continue peut être déplacée vers les structures formelles des hautes écoles ; de l’autre, l’accès aux diplômes académiques depuis les formations continues et la perméabilité de ces derniers demeurent dans les faits limités (en ce qui concerne les hautes écoles pédagogiques : cf. Weil, 2024). Ainsi le Master of Advanced Studies (formation continue) et le Master of Arts/Science restent-ils dans une large mesure systématiquement dissociés, alors qu’ils sont tous les deux proposés par les hautes écoles et s’inscrivent dans le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). Une certaine dynamique est toutefois attendue dans ce domaine au cours des prochaines années, et ce grâce à la flexibilisation apportée aux structures des études.

Les points de tension engendrés par les « academic drifts »

Les trois exemples de cas précédents le montrent : les « academic drifts » ne sont pas un processus linéaire, mais elles engendrent des points de tension. Les analyses que nous avons réalisées ont permis d’identifier trois d’entre eux qui résument bien la complexité des « academic drifts » à l’œuvre dans la formation professionnelle, et ce en dépassant l’accent généralement mis sur la perspective de la formation professionnelle initiale. Premièrement, l’on constate que les « academic drifts » s’expriment sous la forme d’une tertiarisation interne et externe. Deuxièmement, elles se manifestent également dans la formalisation croissante des qualifications et compétences. Troisièmement, les mécanismes de marché ont un impact sur les offres éducatives – un processus qui peut s’interpréter comme une « conformité croissante au marché ».

1. La tertiarisation : entre changement structurel externe et identité interne

Depuis les années 2000, l’on observe au sein du système éducatif suisse un processus d’ajustements structurels et institutionnels par rapport aux dynamiques en mutation dans les domaines de la technologie, de l’économie et dans la société. Ce phénomène de tertiarisation externe – qui se manifeste par exemple par la création d’établissements de formation académique tels que les HES et les HEP ou par l’intégration au sein des hautes écoles de la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles – est un premier point central des « academic drifts ». Il se distingue toutefois d’une tertiarisation qui se ferait en interne, laquelle porterait sur les fonctions, l’identité et la culture d’un domaine de formation. L’on voit ici apparaître des tensions : bien que formellement ancrée sur le niveau tertiaire, la formation des enseignement-e-s des écoles professionnelles n’est, dans la pratique, pas encore totalement académisée dans la mesure où nombre d’enseignant-e-s ne disposent que d’une qualification formelle partielle. Du reste, les privilèges « académiques » classiques tels que le droit d’octroyer des doctorats continuent d’être refusés aux HES et aux HEP, à tout le moins jusqu’à ce jour. Les discussions portant sur le « Professional Bachelor » et le « Professional Master » pour la FPS ou sur le « Master of Advanced Studies » comme pure la formation continue classique illustrent bien cette dynamique ainsi que le flou entourant la classification des différents diplômes dans le système, par exemple dans le domaine de la formation continue.

2. La formalisation : ou quand les qualifications comptent plus que les compétences

La question des compétences des personnes formées et de leurs enseignant-e-s passe souvent à la trappe dans les débats politiques et institutionnels. Dans la majeure partie des cas, l’accès à l’éducation est axé sur les diplômes formels. Si des instruments tels que l’« admission sur dossier » ou la « validation des acquis de l’expérience » sont censés faire reconnaître ou valider les compétences acquises de manière non formelle et informelle, la perméabilité entre la FPS, la formation continue dispensée par les hautes écoles et les études supérieures reste de fait limitée.

L’importance de plus en plus grande accordée aux qualifications formelles est un deuxième point central des « academic drifts ». La façon dont les enseignant-e-s des écoles professionnelles sont formés en Suisse – à savoir au moyen d’une qualification complémentaire accessible de diverses manières – peut se comprendre comme l’expression d’une perméabilité implicite. Or, cette logique du système rend précisément plus difficile une intégration complète au sein du monde académique. La FPS a également suivi la tendance à la formalisation dans les écoles supérieures et dans son rapprochement vers les HES. Engager une discussion approfondie sur la professionnalisation et l’évolution professionnelle (notamment du personnel enseignant) porterait à cet égard sans doute davantage ses fruits que de se focaliser entièrement sur les risques posés par les « academic drifts ».

3. Conformité au marché : quand la formation devient marchandise

La formation académique se transforme alors en marchandise, générant des rentrées d’argent, stimulant les investissements et produisant « de la valeur » moyennant de l’argent, tant sur le marché mondial de la formation que dans le contexte national des hautes écoles.

Les mécanismes de marché jouent un rôle de plus en plus grand dans les « academic drifts », à l’image de ce qu’il s’est passé dans le cadre du processus de Bologne qui avait pour ambition de faire de l’Europe la société de connaissance la plus compétitive au monde. Partout à travers le monde, l’on observe une orientation de plus en plus forte sur l’employabilité des personnes, même dans les cursus passant par les hautes écoles. L’on peut donc, dans le même temps, dire que les hautes écoles suivent une voie pour ainsi dire de professionnalisation. En Suisse, les qualifications des enseignent-e-s des écoles professionnelles sont ainsi organisées en fonction de la demande, les admissions dans les filières de formation étant en effet régulées par le besoin en personnel enseignant qualifié dans les écoles. Cette logique de marché se traduit par des tensions : d’une part, les écoles professionnelles comptent toujours parmi leurs rangs des équipes d’enseignant-e-s aux parcours hétérogènes et aux qualifications diverses ; d’autre part, le système fonctionne comme une « réserve de personnel » pour le monde de la formation professionnelle. Parallèlement à cela, la valeur accordée par la société aux diplômes se commercialise bien. La formation professionnelle continue tend donc elle aussi, avec ses diplômes délivrés par de hautes écoles, à s’aligner sur le marché. Prise dans cette logique de marché, la formation académique se transforme alors en marchandise, générant des revenus, stimulant les investissements et produisant « de la valeur », tant sur le marché mondial de la formation que dans le contexte national des hautes écoles.

Mise en perspective

Notre perspective comparative sur les « academic drifts » à l’œuvre dans la formation professionnelle montre que nous sommes en présence d’un phénomène complexe qui doit toujours être recontextualisé et qui se traduit par des dynamiques diverses au sein des différents domaines de formation. Un certain nombre de questions en résulte pour les analyses et les projets de recherche à venir : quelles seront les répercussions à long terme des « academic drifts » sur la perméabilité qu’il y a entre les différentes voies de formation ? À quel point ces « academic drifts » affectent-elles la sélectivité sociale au sein du système de formation ? Et quel rôle jouent les acteurs du monde économique, politique et des (hautes) écoles dans le pilotage de ces processus ?

Eu égard à ce contexte, il pourrait pour commencer être profitable de porter un regard approfondi sur les parcours de formation individuels et sur les transitions professionnelles à l’heure des transformations institutionnelles. Il serait ensuite utile de prendre davantage en compte la dimension politique de la gouvernance des organisations scolaires au sein de la formation professionnelle. Il conviendrait d’identifier les intérêts qui favorisent les « academic drifts » et de déterminer quelles alternatives sont possibles à un développement formalisé ou axé sur le marché de la formation professionnelle.. Seule une réflexion solide s’appuyant sur la réalité historique et systémique permettra d’élaborer des perspectives durables et socialement équilibrées pour la formation professionnelle.

Résumé

Le présent article examine ce que l’on appelle les « academic drifts », c’est-à-dire la tendance qu’ont les offres de formation professionnelle à ressembler de plus en plus aux formations académiques sur le plan formel ainsi qu’au niveau de leurs contenus. L’objectif est de mieux comprendre ce phénomène tout en proposant des points de vue différenciés.

En s’appuyant sur trois exemples concrets, à savoir la formation des enseignant-e-s des écoles professionnelles, la formation professionnelle supérieure et la formation continue dispensée par les hautes écoles, les auteurs s’interrogent sur ces évolutions survenues au sein du système de la formation en Suisse. Les résultats obtenus montrent que les « academic drifts » se présentent différemment selon le domaine concerné. Ces changements produisent dans tous les cas des tensions dans la formation professionnelle avec, par exemple, la formalisation croissante des diplômes, la tertiarisation (élargissement du secteur des hautes écoles) ou encore les logiques de formation orientées sur le modèle du marché. Le tableau ainsi obtenu révèle que, même dans un pays où la formation professionnelle est importante, comme la Suisse, l’on observe des « academic drifts » voulues et d’autres non voulues.

Ces transformations posent des questions fondamentales pour la société, notamment en ce qui concerne les inégalités sociales et la perméabilité du système de formation.

Les auteurs du présent article conseillent, pour l’avenir, d’étudier également plus en détail les parcours de formation et de carrière individuels ainsi que de se pencher sur le cadre politique et institutionnel en arrière-plan qui vient favoriser ou freiner ces évolutions.

[1] Le présent article s’appuie sur les observations publiées dans le Nordic Journal of Vocational Education and Training, cf. Neumann et al. 2025.Bibliographie

- Cedefop. (2020). Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Publications Office of the European Union.

- Kriesi, I., Bonoli, L., Grønning, M., Hänni, M., Neumann, J., & Schweri, J. (2022). La formation professionnelle au niveau international et en Suisse – tensions, défis, développements, potentiels. Rapport de tendance 5. HEFP.

- Neumann, J., Ruoss, T., & Weil, M. (2025) Academic drifts in vocational, professional, and continuing education: A multi-perspective approach for the case of Switzerland. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 15(1), 121–147.

- Ruoss, T., & Imlig, F. (2023). Unter dem Radar: Die Planbarkeit von Berufsfachschulen. In L. Hägi, S. Kessler, T. Lehner-Loosli, & N. Quiring (Hrsg.), Erziehung und Bildung in Wissenschaft und Politik: Beiträge zu Verflechtungen, Wissensordnungen, Bildungsplanung und Bildungspolitik (S. 201–221). Bibliothek am Guisanplatz.

- CSRE (2023). Rapport sur l’éducation 2023. Aarau : Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation.

- Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). La maturité professionnelle: parcours de formation, défis et potentiels. HEFP.

- Weil, M. & Eugster B. (2019). Thinking outside the box. De-structuring continuing and higher education. In A. Heikkinen, J. Pätäri, G. Molzberger (Hrsg.), Disciplinary Struggles in Education (S. 135–153) Tampere University Press.

- Weil, M. (2023). Weiterbildung als «Flexibilisierungsoption» für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschulen. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 42 (2), 147–164.

Citation

Weil, M., Neumann, J., & Ruoss, T. (2025). Les « academic drifts » de la formation professionnelle. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (14).