EHB-Studie gewinnt den SGAB-Berufsbildungspreis

Herausforderungen bei der Weiterbildung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern im Lehrbetrieb

Für Berufsbildnerinnen und -bildner im Lehrbetrieb ist es recht üblich, dass sie sich beruflich weiterbilden; pädagogische Weiterbildungen hingegen werden deutlich seltener besucht. Der vorliegende Beitrag geht den Gründen dafür nach. Er erläutert die Bedingungen für die Tätigkeit der Berufsleute und die Herausforderung, im Produktionsumfeld Lernende auszubilden. Die Ergebnisse belegen deren Bedarf und Erwartungen an Weiterbildung, die unterschiedlichen Herausforderungen und lassen verschiedene Profile von Berufsbildnerinnen und -bildnern erkennen. Die dem Beitrag zugrunde liegende Studie führte inzwischen zur Entwicklung des Weiterbildungsangebots «SwissEduPro».

In der Praxis sehen die beruflichen Bedingungen nur selten (24%) eine formelle Entlastung für die Betreuung der Lernenden vor.

Die duale Lehre ist in der Schweiz der am häufigsten eingeschlagene, nachobligatorische Bildungsweg (SBFI, 2025). Dennoch befassen sich nur wenige Studien mit dem betrieblichen Lernort und konzentrieren sich auf die wirtschaftlichen (Schweri et al., 2021) oder didaktischen (Filliettaz, 2011) Herausforderungen der Ausbildung am Arbeitsplatz. Die Berufsbildenden im Lehrbetrieb (im Folgenden nur «Berufsbildner» oder «Berufsbildnerinnen») werden meist ausser Acht gelassen, obwohl ihre Rolle bei der Vermittlung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten und bei der Begleitung der Lernenden beim Übergang von der Schule in den Beruf und ins Erwachsenenalter von zentraler Bedeutung ist (Lamamra et al., 2019; Bahl, 2019; Besozzi, 2024).

Das Besondere an den Berufsbildnerinnen im Lehrbetrieb ist ihre Doppelfunktion: Neben dem Kernberuf, dem sie nachgehen, haben sie eine Ausbildungsfunktion inne. Dadurch sind sie stärker als andere Akteurinnen im dualen Berufsbildungssystem mit dem Spannungsfeld zwischen Produzieren und Ausbilden konfrontiert (Moreau, 2003). Dabei wird die Ausbildungskomponente häufig in den Hintergrund gedrängt (Lamamra & Duc, 2021); in der Praxis sehen die beruflichen Bedingungen nur selten (24%) eine formelle Entlastung für die Betreuung der Lernenden vor (Wenger & Lamamra, 2023).

SGAB-Berufsbildungspreis

Das im vorliegenden Text beschriebene Projekt hat den SGAB-Berufsbildungspreis 2025 gewonnen. Die Studie schliesse eine wichtige Wissenslücke über die oft «unsichtbaren» Akteurinnen und Akteure der dualen Berufsbildung und trage direkt zur Qualitätssteigerung bei, lautet die Begründung. Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung von zehn spezifischen Weiterbildungskursen, die heute unter dem Label SwissEduPro angeboten werden.

Das zweite Siegerprojekt trägt den Titel «Virtual Reality als Lernort für die berufliche Grundbildung». Es demonstriere eindrücklich das Potenzial digitaler Technologien in der Berufsbildung, wird das Projekt gewürdigt. Die VR-Lernumgebung «VOLT VR» ermöglicht angehenden Elektrofachkräften das sichere und wiederholte Üben der komplexen Erstprüfung elektrischer Anlagen. Das Projekt wurde bereits vom Berufsverband EIT.swiss implementiert. Es erhielt zudem die Silbermedaille des Wettbewerbs «AVRiL 2024». Das Projekt wurde in Transfer bereits ausführlich beschrieben.

Bedürfnisse und Herausforderungen

Aufgrund ihrer Doppelfunktion haben die Berufsbildnerinnen auch einen zweifachen Weiterbildungsbedarf: für ihren eigentlichen Beruf und für die ausbildende Tätigkeit. Der vorliegende Beitrag beleuchtet diesen Weiterbildungsbedarf. Grundlage des Textes[1] bildet ein im Rahmen von «Berufsbildung 2030» finanziertes Projekt der Stiftung Top-Ausbildungsbetriebe, das inzwischen zur Entwicklung des Bildungsgangs «SwissEduPro» geführt hat. Hinweise zur Erhebungsmethode und vertiefende Ergebnisse finden sich im Schlussbericht des Projekts (Wenger & Lamamra, 2024).

Welche Wünsche haben Berufsbildner an pädagogische Weiterbildungen? Diese Frage haben wir anhand der gewünschten Dauer pro Jahr, der für die Weiterbildung als günstig erachteten Zeiten (tagsüber, abends, an Wochenenden), der maximalen Entfernung, die zurückgelegt werden kann sowie der geeigneten Zeiträume im Jahr untersucht.

Die gewünschte Dauer von pädagogischen Weiterbildungen beträgt durchschnittlich 2,5 Tage pro Jahr, manche Antworten (19,6%) nannten bis zu drei Tage, einige sogar bis zu fünf Tage pro Jahr (9,7%). Diese Ergebnisse deuten auf ein Bedürfnis nach Anerkennung der Funktion hin (Lamamra et al., 2019). Und sie belegen ein Verständnis der Weiterbildung als Sprungbrett in eine mehr auf Bildung und weniger auf die Produktion ausgerichtete Tätigkeit (Ausbildungsleitung oder Berufsfachschullehrperson, Fassa et al., 2019).

Bei den Angaben zu den passenden Zeiten und den geeigneten Zeitpunkten für eine Weiterbildung zeigt sich eine deutliche Vorliebe für ganze Tage, obwohl mehr als die Hälfte der Befragten auch halbe Tage nennt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es insbesondere in KMU schwierig ist, die Anforderungen des Arbeitsalltags liegen zu lassen. Kürzere Formate (zwei Stunden), Abende oder Wochenenden kommen nur selten in Betracht. Dies unterstreicht das starke Interesse an der Weiterbildung und dokumentiert die Erwartung, dass die Weiterbildung als berufsbezogen eingestuft werden und als Teil der regulären Arbeitszeit gelten sollte. Die Befragten sind bereit, (im Durchschnitt) maximal 48 Minuten Wegzeit für eine Weiterbildung in Kauf zu nehmen; mehr als ein Drittel würde sogar eine Wegzeit von einer Stunde akzeptieren.

Zudem ist die Vorliebe für Präsenzveranstaltungen Ausdruck des Gefühls der Isolation, das manche Berufsbildnerinnen empfinden, da die meisten von ihnen keine Kollegen in gleicher Funktion haben.

Gefragt wurde auch nach den bevorzugten Unterrichtsformaten und -modalitäten. Mehr als drei Viertel der Befragten nennen Präsenzkurse, während Fern- und Hybridformate weniger beliebt sind. Angesichts der Schwierigkeiten, sich Zeit für die Weiterbildung zu nehmen, kann die Vorliebe für Präsenzveranstaltungen als Wunsch interpretiert werden, dass die Weiterbildungen während der Arbeitszeit stattfinden sollten; Fernkurse tun das eher nicht. Zudem ist die Vorliebe für Präsenzveranstaltungen Ausdruck des Gefühls der Isolation, das manche Berufsbildnerinnen empfinden, da die meisten von ihnen keine Kollegen in gleicher Funktion haben. Der Präsenzunterricht ermöglicht es ihnen also, sich mit anderen Personen in derselben Funktion auszutauschen.

Was die Unterrichtsmodalitäten betrifft, so wird das Kursformat am häufigsten gewählt (drei Viertel der Befragten), gefolgt vom Erfahrungsaustausch und den Workshops (48,7 % der Befragten).

Unterschiedliche Erwartungen von BB und Arbeitgebern

Weiterbildung ist ein wichtiger Verhandlungsgegenstand mit den Arbeitgebern, da es um die Freistellung von der Arbeit geht. Es bot sich an, die Unterschiede zwischen den Antworten der Berufsbildnerinnen und ihren Arbeitgebern zu untersuchen. Dieser Vergleich zeigt, dass die Berufsbildner grösseres Interesse an Kursangeboten zeigen und sich mehr Weiterbildungstage pro Jahr wünschen. Unterschiede gibt es auch in Bezug auf das Format der Kurse und die Zeiten der Durchführung.

Insgesamt legt der Vergleich die unterschiedlichen Herausforderungen der beiden Personengruppen offen. Bei den Berufsbildnern zeugt die Bereitschaft, sich weiterzubilden, von einem Bedürfnis nach Anerkennung und dem Streben nach Professionalisierung, während bei den Arbeitgebern wirtschaftliche Zwänge im Vordergrund stehen. Die Berufsbildnerinnen scheinen davon auszugehen, dass pädagogische Weiterbildung in der Verantwortung des Unternehmens liegt, während diese der Ansicht sind, dass sie von beiden Seiten oder nur von den Beschäftigten getragen und oft ausserhalb der Arbeitszeit absolviert werden sollte. Es scheint also, dass die eigentliche Herausforderung in der Anerkennung des Nutzens insbesondere von pädagogischer Weiterbildung liegt.

Die wichtigsten Weiterbildungsthemen

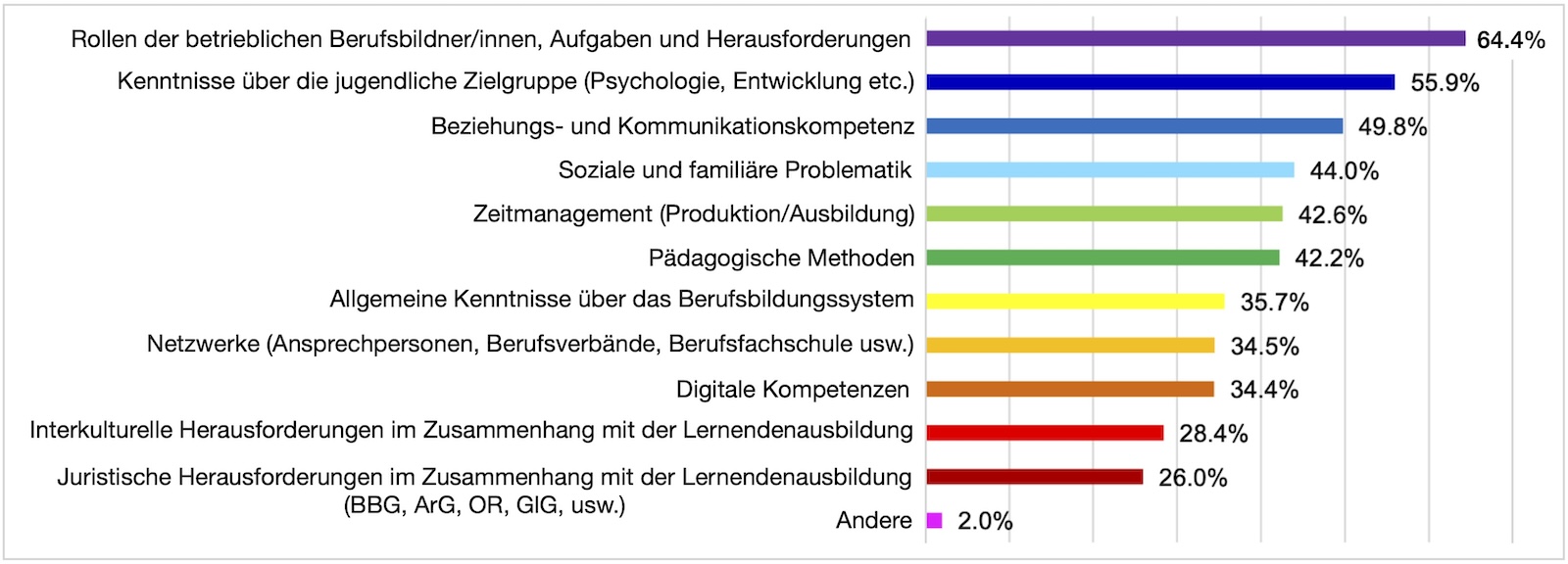

Wir haben auch die Weiterbildungsbedürfnisse der Berufsbildner ermittelt und auf dieser Grundlage elf themenspezifische Kursangebote vorgeschlagen (Abbildung) und zur Auswahl angeboten.

Abbildung: Rangfolge der als am relevantesten eingeschätzten Weiterbildungsangebote. Grafik aus: Wenger & Lamamra (2024).

Drei Themen stechen hervor, für die sich zwischen 50% und knapp 65% der Befragten interessieren. Sie unterstreichen die zentralen Herausforderungen der Berufsbildnerinnen.

Drei Themen stechen hervor, für die sich zwischen 50% und knapp 65% der Befragten interessieren. Sie unterstreichen die zentralen Herausforderungen der Berufsbildnerinnen. An erster Stelle steht die Komplexität, die mit der Vielzahl der Rollen und Aufgaben sowie der Notwendigkeit zusammenhängt, die einzelnen Rollen voneinander abzugrenzen (Lamamra et al., 2019; Bahl, 2019). Das Thema Kenntnisse über die Zielgruppe der Jugendlichen verweist darauf, dass es über die Vermittlungsarbeit hinaus um die Begleitung junger Menschen mit ihren Besonderheiten und eigenen Herausforderungen geht, sei es beim Übergang von der Schule zum Beruf oder auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Die Betonung der Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen verdeutlicht, dass diese Dimension für die Qualität der Ausbildung und für die Frage, ob jemand in der Ausbildung bleibt oder nicht, von zentraler Bedeutung ist (Masdonati & Lamamra 2009; Berger et al., 2019).

Vier Profile von Berufsbildnerinnen und -bildnern

Anhand ihrer Antworten haben wir die Befragten in vier Gruppen eingeteilt.

- «die Begleitenden»

- «die Gleichgültigen»

- «die Bildungshungrigen»

- «die Engagierten»

In jeder Gruppe werden Personen, die ähnliche Kursangebote gewählt haben, zusammengefasst. Die Begleitenden und die Engagierten unterscheiden sich nach ihrem Verhältnis zu ihrer Funktion, während die Bildungshungrigen und die Gleichgültigen ein unterschiedliches Verhältnis zur Weiterbildung aufweisen.

Die Begleitenden zeichnen sich durch ein stärkeres Interesse an sozialen und familiären Fragen und sozialen Themen (Übergang und Unterstützungsangebote) sowie durch die Unterstützung der Heranwachsenden aus. Sie sehen ihre Aufgabe nicht nur in der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten eines Berufs, sondern auch darin, junge Menschen beim Eintritt ins Erwachsenenalter und beim Übergang in die Arbeitswelt zu begleiten. In diesem Profil finden sich die jüngsten Befragten, mit einem starken Überhang der Altersgruppe der 21- bis 34-Jährigen. Ihr ausgeprägtes Interesse an der Begleitung der jungen Menschen könnte sich durch ihre altersmässige Nähe erklären lassen.

Die Engagierten zeichnen sich durch eine ausgeprägte berufliche Identität als Berufsbildnerinnen aus. Die von diesen Personen ausgewählten Kurse betreffen vor allem ihre Rolle, ihre Aufgaben und Herausforderungen sowie den Umgang mit mehreren Rollen oder Verwaltungsaufgaben, aber auch die Frage, wie die Lernenden motiviert werden können. Die Herausforderung besteht darin, die Funktion zu übernehmen und gleichzeitig zu erkennen, welche Zwänge, Spannungen und Schwierigkeiten es mit sich bringt, Bezugsperson und pädagogische Instanz zugleich zu sein. Bestätigt wird dies durch die Zusammensetzung dieser Gruppe: Hier sind 45- bis 65-jährige Personen überrepräsentiert, die in kleinen Unternehmen tätig sind – seltener hauptberufliche Berufsbildner –, und die unter grösserem Druck stehen, die mit der Funktion verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.

Für die Bildungshungrigen scheint fast alles interessant zu sein, viele von ihnen haben fast alle Angebote ausgewählt. Es könnten dies Personen sein, die sich von ihrem ursprünglichen Beruf distanzieren und in die Weiterbildung investieren möchten. Vielleicht handelt es sich aber auch um Berufsbildnerinnen, die sich stark in ihrer Funktion engagieren und nach Möglichkeiten suchen, sich weiterzuqualifizieren, um vollzeitlich auszubilden (Ausbildungszentrum) oder nebenberuflich zu unterrichten (Berufsfachschule). Denkbar ist auch, dass dies angehende Berufsbildner sind, die über eine breit angelegte Weiterbildung in die Funktion einsteigen möchten.

Die Gleichgültigen sind der Weiterbildung gegenüber eher zurückhaltend, kaum ein Thema weckt ihr Interesse in besonderem Masse. Nur 40% nennen Kenntnisse über die Zielgruppe der Jugendlichen, 35% Beziehungs- und Kommunikationskompetenzen und 31% Jugendliche verstehen und unterstützen. Es könnte sich um Personen handeln, die sich sowohl von der Funktion als auch von der Arbeit distanzieren und die nicht in Weiterbildung investieren wollen, vielleicht auch, weil die angebotenen Kurse nicht ihren Erwartungen an eine berufliche Weiterbildung entsprachen. Oder um Personen, deren Fokus auf der Arbeit liegt und die überzeugt sind, dass sie aufgrund ihres bisherigen Werdegangs oder ihrer (Chef-)Position über die notwendigen Kompetenzen zur Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten verfügen und die davon ausgehen, dass pädagogische Weiterbildung etwas Ausserberufliches darstellt. Diese Gruppe vereint mehrheitlich Männer im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, Führungspersonen von Kleinstunternehmen, die Vollzeit arbeiten.

Fazit

Die Ergebnisse legen die Bereitstellung von Weiterbildungen nahe, die sowohl gemeinsame Angebote zu wichtigen Themen als auch unterschiedliche Angebote je nach Profil, Branche, Funktion oder Unternehmensgrösse umfassen.[2] Die Auswahl der Kurse sollte eine gezielte, auf die Bedürfnisse der Berufsbildner zugeschnittene Angebote ohne politische oder wirtschaftliche Vorgaben (z.B. Digitalisierung) ermöglichen. Die Vielfalt der Profile verlangt eine Anpassung der Weiterbildungsangebote und -inhalte. Die Antworten zu Zeitpunkt, Dauer, Format und Modalitäten ermöglichen es, die Kursangebote im Hinblick auf die Anforderungen der Berufsbildnerinnen zu adaptieren.

[1] Der vorliegende Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags, der in der Zeitschrift «Education Permanente» (1/25) erschienen ist. Dieser Text ist hier zu finden. [2] Ein entsprechender Bildungsgang liegt mit «SwissEduPro» inzwischen vor.Literatur

- Bahl, A. (2019): Le/la formateur·rice: une position fragile. Étude de cas de grandes et moyennes entreprises, en Allemagne. In: Formation emploi, 146, 53-75.

- Berger, J.-L., Sauli, F., Wenger, M., & Gross, V. (2019): Evaluer la qualité d’une formation par les perceptions des participant·e·s: premiers résultats d’une recherche dans le contexte de la formation professionnelle initiale suisse. In: Gremion, C., Sylvestre, E. & Younes, N. (Hrsg.). Actes du 31ème Colloque scientifique international de l’ADMEE-Europe: Entre normalisation, contrôle et développement formatif. Évaluations sources de synergies? (S. 74–81). Lausanne, Suisse: IFFP et CSE de l’Université de Lausanne.

- Besozzi, R. (2024): Former des apprenti·e·s. A la rencontre des formateurs et formatrices en entreprise. Alphil.

- Fassa, F., Dubois, S., Wenger, M., & Ceppi, J. (2019): Les identités professionnelles des enseignant.e.s de la Formation Professionnelle Initiale vaudoise. Rapport de recherche. Lausanne: Université de Lausanne, Faculté des Sciences sociales et politiques, Observatoire de l’éducation et de la formation.

- Filliettaz, L. (2011): Collective guidance at work: A resource for apprentices? In: Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 485-504.

- Lamamra, N., & Duc, B. (2021): Une perspective décentrée sur l’apprentissage en situation de travail: les conditions d’exercice des personnes formatrices en entreprise. In: Education & socialisation. 62

- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Au cœur du système dual: les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d’une recherche et pistes d’action pour les acteurs et actrices de la formation professionnelle. IFFP.

- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung. Lausanne: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.

- Lamamra, N., & Wenger, M. (2022): Quotidien et besoins des formateurs et formatrices en entreprise. Rapport d’analyse et propositions d’offres de formations continues. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

- Masdonati, J., & Lamamra, N. (2009): La relation entre apprenti·e et personne formatrice au cœur de la transmission des savoirs en formation professionnelle. Revue suisse des sciences de l’éducation. 31 (2), 335-353.

- Moreau, G. (2003): Le monde apprenti. La Dispute.

- SBFI (2025): Berufsbildung in der Schweiz kurz erklärt.

- Schweri, J., Aepli, M., & Kuhn, A. (2021): The Costs of Standardized Apprenticeship Curricula for Training Firms. In: Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(16).

- Wenger, M., & Lamamra, N. (2023): Les besoins et préférences en matière de formation continue des personnes formatrices d’apprenti·e·s. Analyses de l’enquête en ligne – Rapport final. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

- Wenger, M., & Lamamra, N. (2024): Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Analyse der Online-Befragung – Schlussbericht. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

Zitiervorschlag

Lamamra, N., Wenger, M., & Fleischmann, D. (2025). Herausforderungen bei der Weiterbildung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern im Lehrbetrieb. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (14).