«Berufsbildung 2040 – Perspektiven und Visionen»: Zielkonflikte der Bildungspolitik auf Sekundarstufe II

Warum die allgemein- und berufsbildenden Ausbildungen gemeinsam betrachtet werden sollten

Die Quote an allgemeinbildenden Abschlüssen wächst. Diese Entwicklung schmälert nicht nur den Anteil an beruflichen Bildungen, sie verändert auch die Zusammensetzung der Jugendlichen in den beiden Bildungswegen auf Sekundarstufe II und scheint teilweise mit unerwünschten Effekten verbunden zu sein. So zeigt sich, dass eine höhere kantonale Maturitätsquote stark mit dem Anteil an Jugendlichen korreliert, die bis zum 25. Lebensjahr weder über einen Lehrabschluss noch eine Maturität verfügen. Trotzdem sollten bildungspolitische Postulate zum Verhältnis von allgemeinbildender und beruflicher Bildung immer auch auf kantonale Gegebenheiten Rücksicht nehmen.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist der bekannte Umstand, dass es grosse Unterschiede in den kantonalen Maturitätsquoten gibt.

Die individuelle Wahl einer allgemein- und einer berufsbildenden Ausbildung auf Sekundarstufe II schliesst sich gegenseitig aus. Daraus lässt sich ableiten, dass die Anteile an Jugendlichen in den beiden Ausbildungspfaden auf der systemischen (d.h. kantonalen und nationalen) Ebene negativ miteinander korrelieren. Diese Korrelation bietet sich als Ausgangspunkt an, um über kantonale Unterschiede in den beiden Quoten sowie über mögliche Zielkonflikte von Massnahmen nachzudenken, die den «Mix» von allgemein- und berufsbildenden Abschlüssen verändern sollen – etwa durch eine Erhöhung in der gymnasialen Maturitätsquote.

Die hier präsentierten, deskriptiven Ergebnisse dokumentieren die enge Verflechtung der beiden Teilsysteme, auch entlang nicht unmittelbar offensichtlichen Dimensionen. Basierend darauf plädiere ich dafür, eine ganzheitlichere Perspektive bei der Beurteilung der beiden Bildungswege (bzw. bei der Beurteilung von bildungspolitischen Interventionen) einzunehmen.

Grosse kantonale Unterschiede in der Maturitätsquote

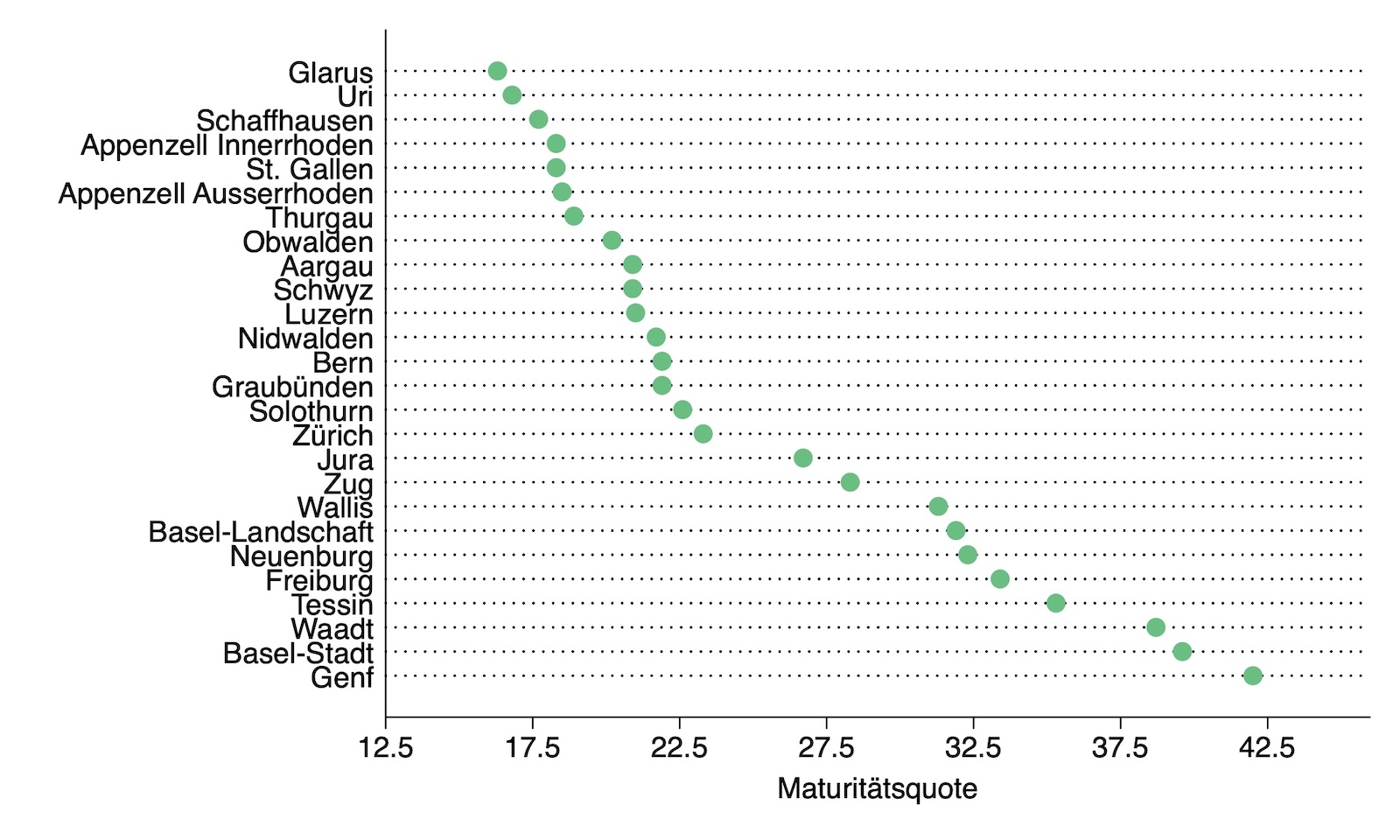

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist der bekannte Umstand, dass es grosse Unterschiede in den kantonalen Maturitätsquoten gibt (vgl. dazu auch Kriesi et al. 2022, SKBF 2023). Im Folgenden verstehe ich darunter die Summe von gymnasialen Maturitätsabschlüssen und Fachmaturitätsabschlüssen.[1] Die kantonalen Unterschiede der Maturitätsquote sind in Abbildung 1 dargestellt. Sie variiert aktuell zwischen einem Minimum von 16,3% im Kanton Glarus und einem Maximum von 42% im Kanton Genf. Damit ist die Quote im Kanton Genf rund zweieinhalbmal so hoch wie im Kanton Glarus.

Mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Maturitätsquoten

Aus ökonomischer Perspektive lässt sich zunächst vermuten, dass sich der Bedarf des jeweiligen regionalen Arbeitsmarktes zumindest teilweise in der Höhe der Maturitätsquote spiegelt. Relevant könnte etwa der Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssektor sein, da ein wesentlicher Teil der Studienfächer auf Tätigkeiten bzw. Berufe im Dienstleistungssektor vorbereitet (z.B. Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder Informatik).

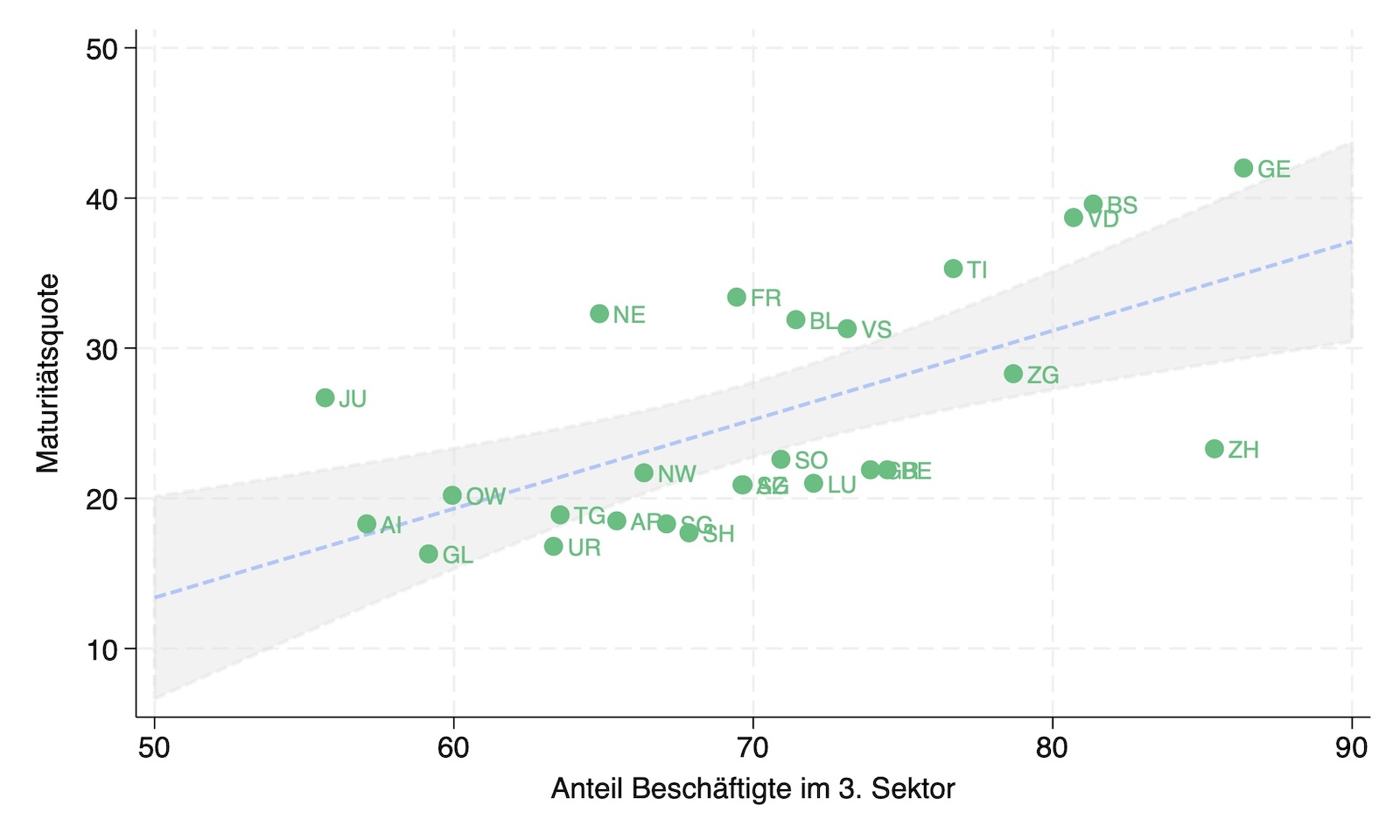

Tatsächlich findet sich eine ausgeprägte Korrelation zwischen dem kantonalen Anteil der Beschäftigten im dritten Sektor und der Höhe der Maturitätsquote (Abbildung 2).[2] Aus dieser Perspektive erklärt sich mutmasslich, warum ländlich geprägte Kantone wie Appenzell Innerrhoden oder Glarus eine tiefere, und urban geprägte Kantone wie Zürich oder Zug eine höhere Maturitätsquote aufweisen.

Dennoch verbleibt ein substanzieller Teil der Variation in der Maturitätsquote, der durch andere Faktoren erklärt werden muss; in Abbildung 2 äussert sich das daran, dass viele der Datenpunkte ausserhalb des Konfidenzintervalls liegen. Konkret gibt es viele Kantone, die eine deutlich tiefere Maturitätsquote aufweisen als der Beschäftigungsanteil im dritten Sektor voraussagen würde, und umgekehrt. Am offensichtlichsten wird dies im Vergleich der Kantone Zürich und Genf, die einen ähnlich hohen Anteil an Beschäftigten im dritten Sektor, aber eine sehr unterschiedlich hohe Maturitätsquote aufweisen.

Tatsächlich besitzt die Mehrheit der Kantone mit einer überdurchschnittlich hohen Maturitätsquote keine zentrale Prüfung. Es könnte demnach sein, dass Kantone, die eine höhere Maturitätsquote anstreben, dies über einen weniger restriktiven Zuweisungsmechanismus erreichen.

Insgesamt fällt auf, dass die Kantone mit einer überdurchschnittlich hohen Maturitätsquote (gegeben ihre Beschäftigungsstruktur) mehrheitlich nicht-deutschsprachige Kantone sind.[3] Dies deutet darauf hin, dass neben wirtschaftlich-strukturellen Faktoren auch anderweitige, sprach-kulturelle Faktoren relevant sein könnten (vgl. dazu auch Aepli et al. 2021 sowie Kuhn et al. 2022). Zudem könnten auch die unterschiedlichen Zulassungsverfahren der Kantone in die Allgemeinbildung die Höhe der Maturitätsquote beeinflussen (z.B. Eberle 2022). Tatsächlich besitzt die Mehrheit der Kantone mit einer überdurchschnittlich hohen Maturitätsquote keine zentrale Prüfung (vgl. Eberle 2022, SKBF 2023). Es könnte demnach sein, dass Kantone, die eine höhere Maturitätsquote anstreben, dies über einen weniger restriktiven Zuweisungsmechanismus erreichen.

«Was» oder «wer» also die kantonalen Unterschiede der Maturitätsquoten verursacht, lässt sich anhand der verwendeten Daten zwar nicht abschliessend klären. Die Daten deuten aber darauf hin, dass dafür ökonomische, sprachkulturelle sowie politische Faktoren relevant sind.[4]

Der fundamentale «trade-off»

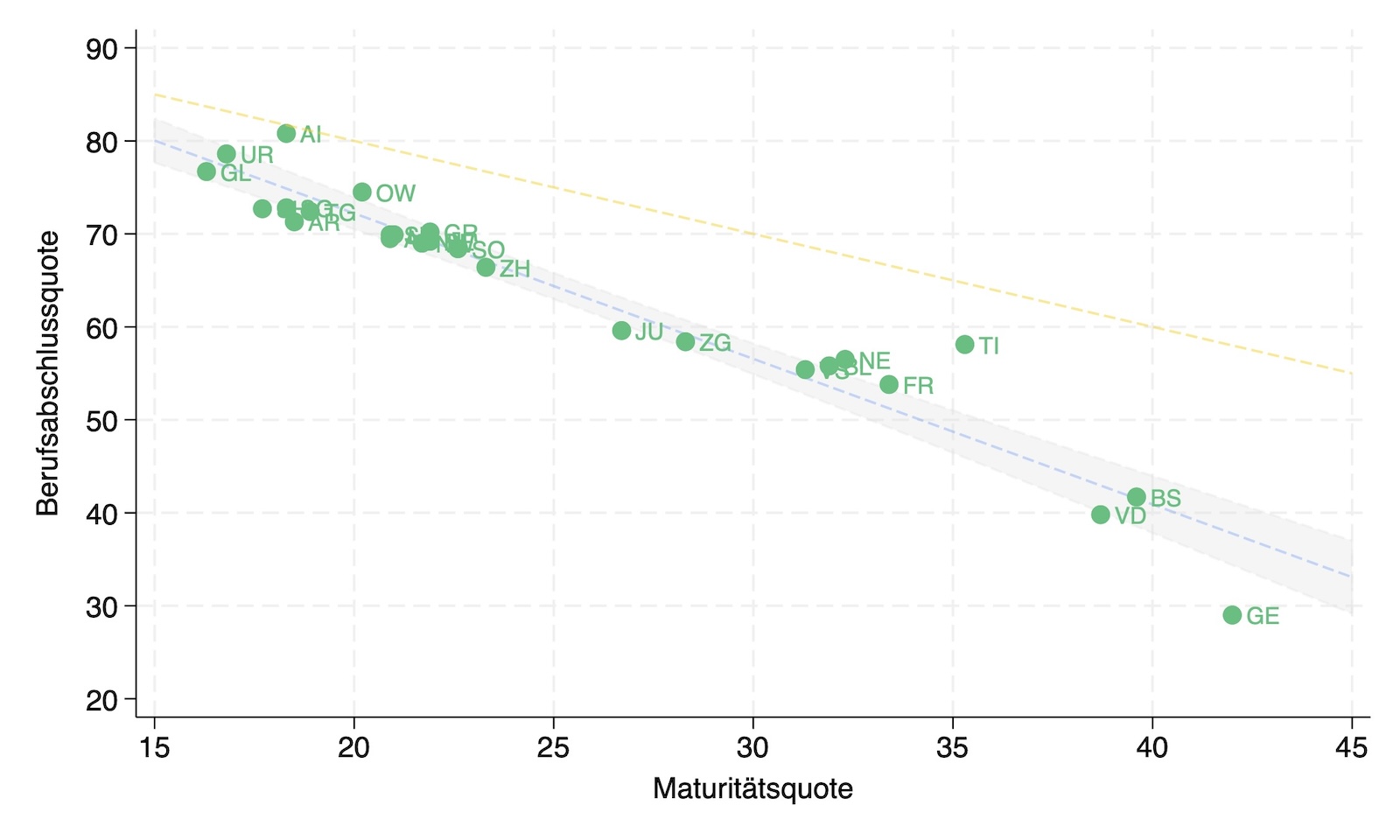

Ich betrachte nun die möglichen Auswirkungen dieser kantonalen Unterschiede. Dafür beschreibe ich zunächst den ebenso fundamentalen wie offensichtlichen «trade-off» auf der aggregierten Ebene. Dieser besteht wie erwähnt darin, dass sich die Wahl einer allgemein- und einer berufsbildenden Ausbildung ausschliessen. Auf der aggregierten (d.h. kantonalen) Ebene korrelieren die beiden Quoten darum zwingend negativ miteinander (vgl. Abbildung 3, die Korrelation der beiden Quoten beträgt -0,963); auf die gelb gestrichelte Linie komme ich weiter unten zu sprechen.

Abbildung 3 ist zunächst als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Hypothesen interessant. Zum Beispiel: Welche Veränderungen könnten sich ergeben, wenn sich ein Kanton entscheidet, sich entlang der blauen Geraden in Abbildung 3 zu bewegen? Wie verändern sich dadurch die Bildungs- und Arbeitsmarktkarrieren der Jugendlichen? Oder: Zu welchen Kosten kann sich ein Kanton entlang der Geraden bewegen – ist es gleich oder ungleich kostspielig, in die eine oder andere Richtung zu «wandern»?

Ich diskutiere an dieser Stelle folgende zwei Fragen. Erstens die Frage nach «Ross und Reiter»: Welche der beiden Quoten beeinflusst die jeweils andere in ihrer Höhe? Und zweitens die Frage nach den Auswirkungen einer Veränderung im «Bildungsmix» auf die Zusammensetzung der Jugendlichen in den beiden Bildungswegen.

Die erste Frage ist schwierig zu beantworten, aber aktuelle Umfragedaten (Cattaneo und Wolter 2023) suggerieren grundsätzlich eine Übernachfrage nach Plätzen in allgemeinbildenden Ausbildungen in allen drei Sprachregionen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Berufsbildungsquote an die Höhe der Maturitätsquote anpasst.[5] Dies unterstreicht die Relevanz der Maturitätsquote als bildungspolitische Grösse, weil sie den «Ausbildungsmix» auf dieser Stufe wesentlich beeinflusst und weil sie gleichzeitig grundsätzlich beeinflussbar ist, etwa durch die Wahl bzw. Strenge des Zulassungsverfahren.

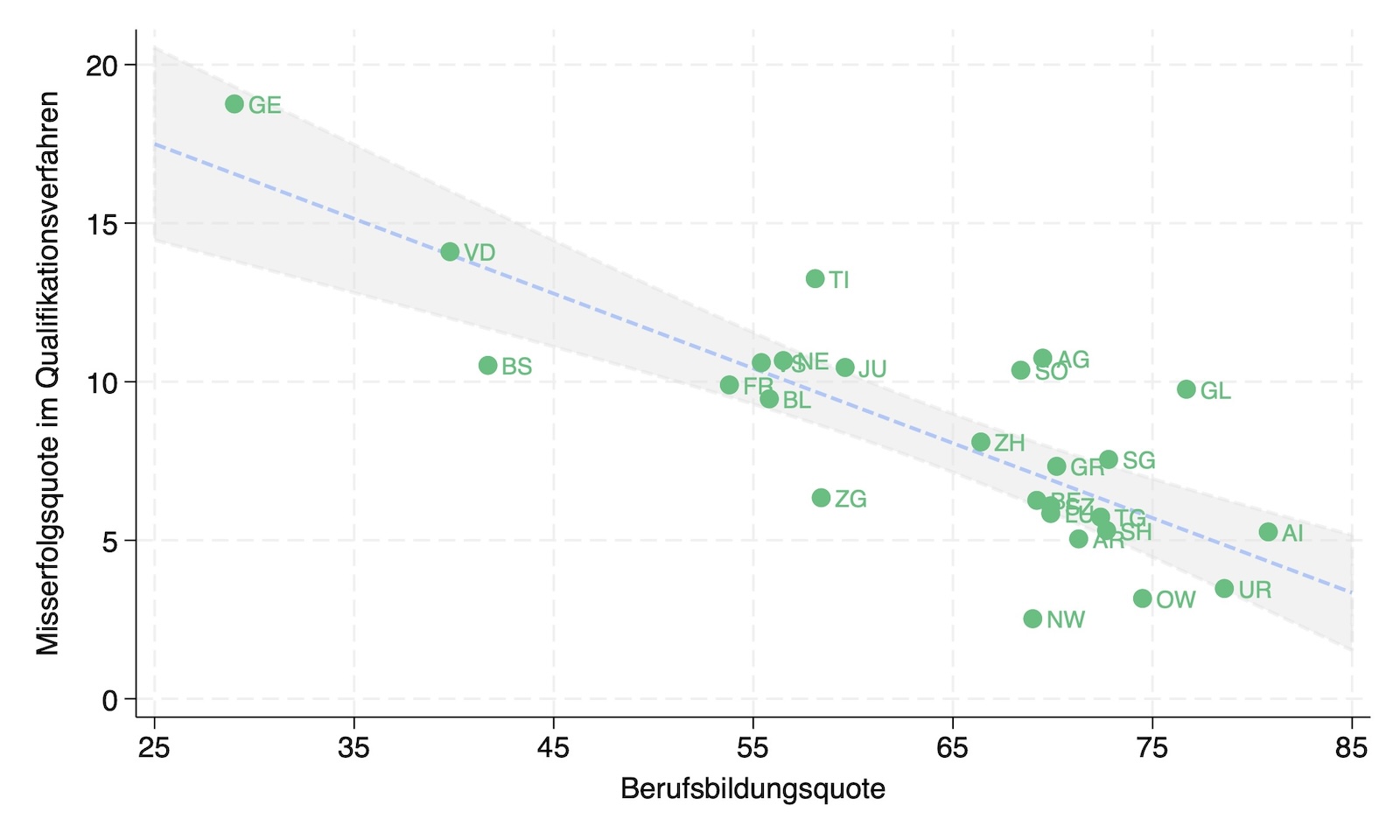

Je stärker die Berufsbildung in einem Kanton ist, desto geringer ist der Anteil der Jugendlichen, die im QV scheitern.

Die zweite Frage geht von der Vermutung aus, dass sich die beiden Bildungsstränge tendenziell um dieselben Jugendlichen bemühen und dass deshalb eine Veränderung im «Bildungsmix» die (kognitive und/oder sozio-demografische) Zusammensetzung der Jugendlichen veränder wird – sowohl in der allgemeinbildenden wie der beruflichen Bildung (vgl. dazu auch Jaik 2022, SKBF 2023). Hinweise dafür liefert die Abbildung 4, die den Zusammenhang zwischen der Misserfolgsquote im Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung und der Berufsbildungsquote, also der Quote an Personen mit einer abgeschlossenen beruflichen Grundbildung, zeigt.[6] Sie dokumentiert die substanziellen Unterschiede in der Misserfolgsquote zwischen den Kantonen (vgl. dazu beispielweise auch Graf et al. 2024) und sie zeigt: Je stärker die Berufsbildung in einem Kanton ist, desto geringer ist der Anteil der Jugendlichen, die im QV scheitern. Welches die Ursachen dafür sind, ist eine offene Frage. Abbildung 4 deutet aber – auch weil der berufskundliche Teil der Prüfungen national einheitlich ist – darauf hin, dass die Lernenden in den Kantonen mit einer höheren Berufsbildungsquote weniger stark negativ selektioniert sind als in den Kantonen mit einer tieferen Quote. Der resultierende Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ist erstaunlich stark (Korrelation von -0,801).[7]

Eine alternative Erklärung für das in Abbildung 4 beobachtete Muster sind kantonale Unterschiede in der Ausbildungsqualität. Eine dritte Erklärung könnte schliesslich sein, dass in den Kantonen mit einer höheren Maturitätsquote weniger häufig anspruchsvollere Berufslehren angeboten werden (weil die Firmen teilweise keine passenden Lernenden für diese Lehrstellen finden).[8] Aufgrund fehlender Daten kann an dieser Stelle nicht zwischen diesen drei Erklärungen diskriminiert werden. Grundsätzlich sind aber alle drei Erklärungen plausibel, und sie schliessen sich gegenseitig auch nicht aus.

Unterschiedliche hohe Friktionen am Übergang in die nachobligatorische Bildung

Das Streudiagramm von Berufsbildungs- und Maturitätsquote (Abbildung 3) offenbart – allerdings erst auf den zweiten Blick – einen weiteren interessanten Zusammenhang. Die Abbildung enthält oben eine gelb gestrichelte Linie; sie zeigt die maximale mögliche Berufsabschlussquote (= 100% minus die Maturitätsquote). Der vertikale Abstand zwischen dieser maximal möglichen und der tatsächlich beobachteten Berufsbildungsquote wird mit zunehmender Maturitätsquote grösser. Das heisst: Mit zunehmender Maturitätsquote wächst der Anteil an Jugendlichen, die bis zum 25. Lebensjahr weder über einen Lehrabschluss noch eine Maturität verfügen.[9] Am grössten ist diese Differenz mit beinahe dreissig Prozentpunkten im Kanton Genf, am kleinsten im Kanton Appenzell Innerrhoden (mit nur etwas mehr als einem Prozentpunkt).

Tatsächlich zeigt sich, dass eine höhere Maturitätsquote mit weiteren Friktionen am Übergang in die nachobligatorische Bildung verbunden ist. Solche Korrelationen bestehen etwa mit dem Anteil an Jugendlichen, die in eine Übergangslösung eintreten, mit dem durchschnittlichen Alter der Lernenden bei Lehreintritt oder eben mit der Quote an Erstabschlüssen auf Sekundarstufe II bis zum Alter 25.

Wie genau es zu diesen Friktionen kommt, lässt sich an dieser Stelle nicht klären; dazu wäre eine Analyse mit individuellen Längsschnittdaten notwendig, mit denen die konkreten Wege der Jugendlichen nachverfolgt werden können. Denkbar aber ist, dass sich mit einer höheren Maturitätsquote auch mehr Jugendliche um den Eintritt in eine gymnasiale Ausbildung bemühen, die nicht alle notwendigen Voraussetzungen dazu erfüllen. Ein Teil dieser Jugendlichen wird das Gymnasium vorzeitig abbrechen, um dann mit Verzögerung eine Berufslehre zu starten. Allenfalls verbringen diese Personen vor dem Eintritt in die Allgemeinbildung zudem bereits Zeit in einer Übergangslösung; oder sie absolvieren eine Übergangslösung und treten dann mit Verzögerung dennoch in eine Berufslehre ein. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass Jugendliche zunächst das Gymnasium beginnen, um bessere Chancen darauf zu haben, ihre bevorzugte Lehrstelle zu erhalten, weil in diesen Kantonen das Angebot an Lehrstellen knapp ist.

Ausbildungsentscheid auf Sekundarstufe II, Berufswahl, und Arbeitsmarkterfolg

Welche Hypothesen lassen sich also formulieren, wenn der «Mix» von allgemein- und berufsbildenden Abschlüssen auf dem Arbeitsmarkt verändert wird?

- Erstens könnte eine solche Veränderung zu einer gegenläufigen Veränderung in den relativen Lohnsätzen führen. Eine Erhöhung an allgemeinbildenden Abschlüssen und die damit einhergehende relative Verknappung der berufsbildenden Abschlüsse sollte, so lässt sich vermuten, die relativen Löhne zugunsten der berufsbildenden Abschlüsse verändern.

- Zweitens dürften die Arbeitsmarkteffekte auch davon abhängen, wie sich die Berufswahl derjenigen Jugendlichen verändert, die bei einer Erhöhung der Maturitätsquote zusätzlich in die Allgemeinbildung statt in eine Berufslehre eintreten; welches Studium wählen diese Jugendlichen und welche Berufslehre hätten sie ansonsten gewählt?

- Drittens dürfen die Auswirkungen von Veränderungen in der Bildungsstruktur auf Sekundarstufe II auf dem Arbeitsmarkt kantonal unterschiedlich ausfallen. Für eine Abschätzung der Arbeitsmarkteffekte bedeutet dies, dass entsprechend kantonale Auswertungen erforderlich sind.

Fazit

In diesem Beitrag zeige ich, dass eine Veränderung der Höhe der Maturitätsquote notwendigerweise zu einer Reihe weiterer Anpassungen führt – bei allgemein- und berufsbildenden Ausbildungen gleichermassen. Veränderungen der einen Ausbildungsoption sollten immer auch die komplementäre Ausbildungsstufe berücksichtigen und die teils gegenläufigen Effekte und die damit verbundenen Zielkonflikte gegeneinander abwägen. Das illustrierte Beispiel der mutmasslich überproportionalen Friktionen am Übergang in die nachobligatorische Bildung zeigt, dass auch mit unerwarteten Effekten gerechnet werden muss.

Die häufig geäusserte Forderung nach einer Erhöhung der Maturitätsquoten ignoriert aber häufig die Anpassungseffekte seitens der beruflichen Grundbildung.

Die häufig geäusserte Forderung nach einer Erhöhung der Maturitätsquoten ignoriert aber häufig die Anpassungseffekte seitens der beruflichen Grundbildung. Ebenso missachten Forderungen nach einer Angleichung der kantonalen Maturitätsquoten (aus der Perspektive der Chancengerechtigkeit durchaus berechtigt) meistens, dass die Kantone über sehr unterschiedliche regionale Arbeitsmärkte und entsprechend über keinen einheitlichen Bedarf an unterschiedlich ausgebildeten Arbeitskräften verfügen. Es sind stattdessen schwierige Abwägungen vorzunehmen, für die es keine pauschalen oder eindeutigen Lösungen geben dürfte. Insgesamt belegen die vorgestellten deskriptiven Ergebnisse, wie komplex die Frage nach den Ursachen und insbesondere nach den möglichen Auswirkungen von unterschiedlich hohen Quoten an allgemein- und berufsbildenden Ausbildungen sind. Der Beitrag wirft deshalb letztlich mehr Fragen auf als er beantworten kann. Deshalb sollten die hier präsentierten Ergebnisse auch als Motivation für weitere, detailliertere empirische Analysen verstanden werden.

[1] Über alle Kantone hinweg korreliert der Anteil an gymnasialen Maturitätsabschlüssen positiv mit dem Anteil an Fachmaturitätsabschlüssen (mit einer Korrelation von 0,542); Kantone mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an gymnasialen Abschlüssen haben also tendenziell auch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Fachmaturitätsabschlüssen. [2] In dieser und den folgenden Abbildungen ist, neben den beobachteten kantonalen Datenpunkten, auch die jeweilige einfache Regressionsfunktion (plus deren 95%-Konfidenzintervall) dargestellt. So ist einfacher ersichtlich, ob es einen allfälligen Zusammenhang zwischen den beiden dargestellten Variablen gibt oder nicht. Je enger das Konfidenzintervall und je weniger die Datenpunkte um die geschätzte Regressionsfunktion streuen, desto enger ist die Korrelation zwischen den beiden jeweils dargestellten Variablen. [3] Über den zusätzlichen Einbezug der Sprachregion als erklärende Variable lässt sich der Anteil der erklärten Varianz in der kantonalen Maturitätsquote auf 77% steigern (gegenüber knapp 40% im Falle der einfachen Regression). [4] Daneben könnten etwa auch geografische Faktoren relevant sein: Viele der Kantone mit einer überdurchschnittlich hohen Maturitätsquote sind Grenzkantone. Dies wirft die interessante Frage auf, ob und wie die Frage der Grenzgänger/-innen bzw. generell der Zuwanderung in die Thematik hineinspielt (vgl. dazu u.a. Aepli und Kuhn 2021, Bächli und Tsankova 2023). [5] Dies gilt nicht notwendigerweise für alle Kantone und auch nicht für unterschiedliche Regionen innerhalb eines bestimmten Kantons. [6] Es finden sich in den Daten weitere Korrelationen, beispielsweise mit dem Anteil an weiblichen oder dem Anteil an ausländischen Lernenden, aber diese können die in Abbildung 4 beobachtete Korrelation allerdings nicht «wegerklären». [7] Die Stärke der Korrelation impliziert allerdings auch hier keinen unmittelbaren Wirkungsnachweis, weil gleichzeitig andere Faktoren miteinbezogen werden müssten (z.B. die sozio-demografische Zusammensetzung der Lernenden oder die Ausbildungsqualität; siehe auch Fussnote 6). [8] Insgesamt ergibt sich das vermeintlich paradoxe Ergebnis, dass eine höhere Maturitätsquote tendenziell nicht nur mit einer höheren Studienabbruchsquote (vgl. dazu Eberle 2025, Zwingenberger und Obrecht 2016), sondern gleichzeitig auch mit einer höheren Misserfolgsquote in der beruflichen Grundbildung, assoziiert ist. Der hier erwähnte Selektionsmechanismus kann grundsätzlich beide Phänomene simultan (mit)erklären. [9] Die Steigung der Regressionsgeraden aus Abbildung 5 beträgt rund -1,565.Literatur

- Aepli, Manuel, und Andreas Kuhn (2021). Open labor markets and firms’ substitution between training apprentices and hiring workers. Labour Economics, 70, 101979.

- Aepli, Manuel, Andreas Kuhn, und Jürg Schweri (2021). Culture, norms, and the provision of training by employers: Evidence from the Swiss language border. Labour Economics, 73, 102057.

- Bächli, Mirjam, und Teodora Tsankova (2023). Free Movement of Workers and Native Demand for Tertiary Education. Journal of Human Resources, 60(4).

- Cattaneo, Maria A., und Stefan C. Wolter (2022). «Against all odds». Does awareness of the risk of failure matter for educational choices? Economics of Education Review, 87, 102225.

- Eberle, Franz (2022). Die Wirksamkeit verschiedener Aufnahmeverfahren zur Selektion geeigneter Schülerinnen und Schüler für eine Mittelschulbildung. Gutachten im Auftrag des Amts für Höhere Bildung des Kantons Graubünden.

- Eberle, Franz (2025). Studienerfolg und Studienabbruch an Hochschulen. Studie im Auftrag der Schweizerischen Maturitätskommission. Bern: Staatssekretariat für Forschung, Bildung und Innovation.

- Graf, Lukas, Belinda Aeschlimann, Miriam Hänni, Irene Kriesi, Jörg Neumann, Filippo Pusterla, Jürg Schweri, und Alexandra Strebel (2024). Qualifikationsverfahren auf dem Prüfstand. Trendbericht Schweizerisches Observatorium für die Berufsbildung OBS EHB Nr. 6. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

- Jaik, Katharina (2022). Brain drain from vocational to academic education at upper-secondary level? An empirical investigation for Switzerland. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12, 10.

- Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Gronning, Miriam Hänni, Jörg Neumann, und Jürg Schweri (2022). Spannungsfelder in der Berufsbildung international und in der Schweiz – Entwicklungen, Herausforderungen, Potentiale. OBS EHB Trendbericht 5. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

- Kuhn, Andreas, Jürg Schweri, und Stefan C. Wolter (2022). Local norms describing the role of the state and the private provision of training. European Journal of Political Economy, 75, 102226.

- SKBF (2023). Bildungsbericht 2023. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF).

- Zwingenberger, Anja, und Samuel Obrecht (2016). Ein Vergleich der gymnasialen Maturitätsquoten und der Studienleistung am Beispiel der Universität St. Gallen. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 38(2), 241-269.

Zitiervorschlag

Kuhn, A. (2025). Warum die allgemein- und berufsbildenden Ausbildungen gemeinsam betrachtet werden sollten. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (12).