Formazione professionale in trasformazione

“Academic drifts” nella formazione professionale

Ai titoli della formazione professionale superiore si aggiungeranno presto i nuovi titoli complementari di “Professional Bachelor” e “Professional Master”. Tale misura rappresenta l’esempio più recente del fenomeno di un “academic drift” nella formazione professionale. Il presente contributo esamina queste “derive accademiche” in tre ulteriori ambiti di rilievo centrale: la formazione dei docenti delle scuole professionali, la formazione professionale superiore (FPS) e la formazione continua (professionale) di livello universitario.

Introduzione: cambiamenti nel panorama della formazione professionale

I casi di seguito discussi mettono in evidenza cambiamenti significativi nel rapporto tra formazione professionale e formazione accademica – a diversi livelli.

Le dinamiche in continua evoluzione della tecnologia, dell’economia e della società richiedono un costante adattamento dei sistemi formativi. Nel contesto di questi sviluppi, a livello internazionale, la formazione professionale è interessata dal fenomeno del cosiddetto “academic drift”, vale a dire della “deriva accademica” (Cedefop, 2020). Da un lato ciò legittima la preoccupazione che la formazione professionale stia perdendo importanza rispetto alla formazione di cultura generale; dall’altro, con questo termine si intendono tanto un cambiamento dello status della formazione professionale stessa (per esempio con i titoli di Professional Bachelor/Master) quanto un’ulteriore evoluzione di quella di cultura generale (per esempio in relazione alla “employability”). Tali sviluppi hanno differenti punti di partenza e presentano differenti dinamiche. A nostro avviso, se ne dovrebbe pertanto parlare al plurale (“academic drifts”).

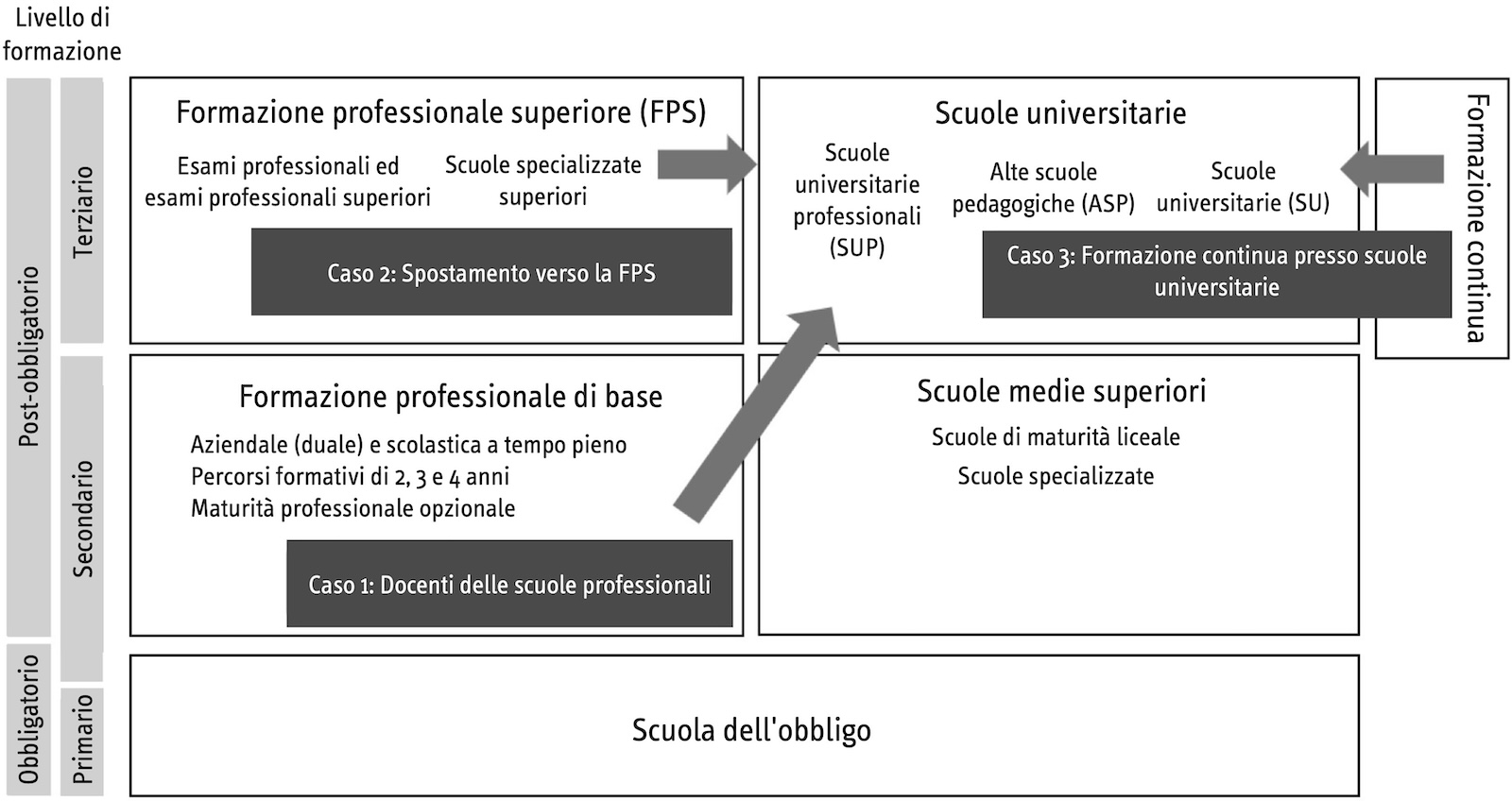

Il nostro contributo[1] si propone di sviluppare, attraverso tre casi esemplari, una comprensione più sfumata dei campi di tensione provocati dagli “academic drifts” nella formazione professionale. Ciò avviene tramite l’integrazione di diverse prospettive all’interno del sistema di formazione professionale svizzero. Se la ricerca sugli “academic drifts” si era finora concentrata soprattutto sulla formazione professionale di base (Kriesi et al., 2022), qui discutiamo tre ulteriori ambiti di rilievo centrale interessati da questo fenomeno:

- la formazione dei docenti delle scuole professionali

- la formazione professionale superiore (FPS), e

- la formazione continua (professionale) di livello universitario.

Sebbene questi tre casi appartengano a differenti ambiti del sistema formativo, essi presentano due elementi comuni: in primo luogo, non sono (ancora) considerati come formazioni di tipo accademico classiche – il che è particolarmente degno di nota, in quanto la terziarizzazione della formazione dei docenti, la creazione delle scuole universitarie professionali (SUP) e la crescente formalizzazione della formazione continua a livello universitario sono in atto già da lungo tempo; in secondo luogo, essi si avvicinano alla logica universitaria – sia attraverso il collegamento istituzionale e l’allineamento strutturale, sia mediante il rilascio di titoli di livello corrispondente. Il fenomeno degli “academic drifts”, insomma, non è riducibile a un modello semplice né è valutabile in maniera generalizzata: le “derive” hanno origini diverse, producono diversi effetti specifici e possono essere valutate solo nel contesto loro proprio.

Panoramica dei tre casi esemplificativi

I casi di seguito discussi mettono in evidenza cambiamenti significativi nel rapporto tra formazione professionale e formazione accademica – a diversi livelli. Essi si basano sui risultati ottenuti in tre ambiti di ricerca dagli autori (Ruoss & Imlig, 2023; Kriesi et al., 2022; Weil & Eugster, 2019). Dal punto di vista metodologico, ci basiamo su analisi documentali e sull’elaborazione di dati provenienti da registri pubblicamente accessibili. Il contributo non si fonda dunque su un set di dati standardizzato, bensì su una prospettiva comparata all’interno del sistema formativo svizzero.

Tre esempi di “academic drifts” nella formazione professionale secondo logiche operative della formazione di livello universitario (Fonte: traduzione propria da Neumann et al., 2025).

Caso 1: “Academic drifts” nella formazione dei docenti delle scuole professionali

La formazione dei docenti delle scuole professionali ha conosciuto dal 2004 un “academic drift” a seguito del rinnovo della Legge sulla formazione professionale (Ruoss & Imlig, 2023). In precedenza, dal 1972, la formazione pedagogica dei docenti delle scuole professionali (artigianali e industriali) veniva svolta principalmente presso l’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISPFP, oggi SUFFP). Attualmente questa formazione si svolge secondo programmi quadro d’insegnamento nazionali presso le Alte scuole pedagogiche (ASP) – le quali si trovano in una situazione di concorrenza in quanto a programmi e a studenti. Osservando le qualifiche dei docenti attualmente in servizio, emerge tuttavia un quadro particolarmente differenziato. Il profilo professionale dei docenti che insegnano conoscenze professionali resta infatti fortemente legato alle competenze tecnico-pratiche. Nonostante l’ampliamento dell’offerta, negli ultimi anni il livello di qualificazione (e con esso la percentuale di docenti formalmente non pienamente qualificati nelle scuole professionali) si è mantenuto, nella misura in cui è possibile formulare affermazioni basate su dati, a un livello costante (ibid.). Questa situazione può dar luogo a tensioni tra l’autopercezione professionale e quella accademica da parte dei docenti. In conclusione, il fenomeno dell’”academic drift” nella formazione dei docenti delle scuole professionali rimane limitato – nonché dipendente in primo luogo dall’offerta e dalla domanda di personale insegnante.

Caso 2: “Academic drifts” nella formazione professionale superiore (FPS)

I nuovi titoli complementari ai diplomi di formazione professionale superiore “Professional Bachelor/Master” intendono compensare questa perdita di importanza relativa rispetto alle scuole universitarie, imitando titoli comparabili a livello internazionale. Si tratta insomma di un ulteriore caso di “academic drift”.

Con la trasformazione, avvenuta a partire della metà degli anni 90 del secolo scorso, di circa 70 scuole specializzate superiori – quali le scuole tecniche superiori (STS) o le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA) – in scuole universitarie professionali (SUP), nel campo della FPS si è verificato un avvicinamento a strutture di carattere universitario (se non perfino una loro totale adozione). Ciò è avvenuto, tra l’altro, con l’arrivo della ricerca o, poco dopo, tramite l’integrazione nel processo di Bologna e l’introduzione dei titoli di Bachelor e Master. Allo stesso tempo, la rilevanza relativa dei titoli di formazione professionale superiore rispetto ai titoli universitari nel loro complesso è da tempo in calo – e ciò è principalmente dovuto all’aumento dei titoli SUP (Kriesi et al., 2022). Questo sviluppo è stato sostenuto dalla creazione e dalla promozione, a livello politico, della maturità professionale come “accesso ideale” verso le SUP (CSRE, 2023, p. 262). Di fatto, due terzi delle persone con maturità professionale sfruttano la possibilità di passare dalla formazione professionale a una scuola universitaria – il che avviene nella maggior parte dei casi verso una SUP (Trede et al., 2020, p. 12 s.). Questa tendenza ad accedere alle SUP potrebbe continuare ed essere ulteriormente rafforzata dalla (auspicata) possibilità di conseguire un dottorato presso le SUP stesse. I nuovi titoli complementari ai diplomi di formazione professionale superiore “Professional Bachelor/Master” intendono compensare questa perdita di importanza relativa rispetto alle scuole universitarie, imitando titoli comparabili a livello internazionale. Si tratta insomma di un ulteriore caso di “academic drift”.

Caso 3: “Academic drifts” nella formazione continua presso le scuole universitarie

I Master of Advanced Studies (formazione continua) e i Master of Arts/Science continuano a essere, nella maggior parte dei casi, sistemicamente separati, sebbene entrambi vengano offerti dalle scuole universitarie.

Negli ultimi due decenni, le scuole universitarie svizzere hanno strutturato parte dei propri programmi di formazione continua (Certificate, Diploma e Master of Advanced Studies) in modo tale da avvicinare la propria offerta non formale a quella del sistema universitario, venendo così incontro alla domanda del mercato (Weil & Eugster, 2019). Si tratta di un processo accompagnato da dinamiche contraddittorie: da un lato la formazione continua orientata al lavoro può essere integrata nelle strutture formali delle scuole universitarie; dall’altro, tuttavia, l’accesso e la permeabilità verso i titoli accademici attraverso la formazione continua restano limitati (per il caso delle ASP, vedi: Weil, 2024). I Master of Advanced Studies (formazione continua) e i Master of Arts/Science continuano a essere, nella maggior parte dei casi, sistemicamente separati, sebbene entrambi vengano offerti dalle scuole universitarie e rientrino nel Sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti (ECTS). In questo ambito, nei prossimi anni, è prevedibile una certa dinamicità in seguito alla crescente flessibilizzazione delle strutture di studio.

Campi di tensione dovuti agli “academic drifts”

I tre casi sopra menzionati mostrano come gli “academic drifts” non costituiscano un processo lineare, bensì generino campi di tensione. Attraverso le nostre analisi abbiamo identificato tre di questi campi che – al di là delle prospettive spesso focalizzate sulla formazione professionale di base – riassumono la complessità degli “academic drifts” nella formazione professionale: in primo luogo, essi si manifestano sotto forma di terziarizzazione esterna e interna; in secondo luogo, sono individuabili nella crescente formalizzazione delle qualifiche e delle competenze; in terzo luogo, i meccanismi di mercato influiscono sull’offerta formativa – un processo interpretabile come aumento della “conformità al mercato”.

1. Terziarizzazione: tra cambiamento strutturale esterno e identità interna

Dagli anni 2000, nel sistema formativo svizzero si osserva un processo di adattamento strutturale alle dinamiche in continua evoluzione della tecnologia, dell’economia e della società. Questa terziarizzazione esterna – avvenuta per esempio tramite la creazione di istituzioni accademiche quali le SUP e le ASP o ancora tramite l’integrazione della formazione dei docenti delle scuole professionali nell’ambito universitario – rappresenta un primo aspetto centrale del fenomeno degli “academic drifts”. Tuttavia, essa va distinta dalla terziarizzazione interna, che riguarda le funzioni, l’identità e la cultura di un determinato ambito formativo. Di fatto, è qui che emergono tensioni: sebbene la formazione dei docenti delle scuole professionali si collochi formalmente a livello terziario, nella pratica non è ancora pienamente “accademicizzata”, in quanto molti docenti possiedono solo in parte le qualifiche formali richieste. Oltre a ciò, classici privilegi “accademici”, quali il diritto di conferire il dottorato, sono negati alle SUP e alle ASP (almeno per il moment). Le discussioni sui titoli di “Professional Bachelor/Master” nella formazione professionale superiore o sul “Master of Advanced Studies”, come titolo di pura formazione continua, mettono in luce questa dinamica – così come la difficoltà di collocare chiaramente tali titoli all’interno del sistema, in particolare in merito alla formazione continua.

2. Formalizzazione: quando le qualifiche diventano più importanti delle competenze

I dibattiti politici e istituzionali trascurano spesso la questione delle competenze di apprendisti e docenti. L’accesso alla formazione si basa per lo più sul possesso di titoli formali. Per quanto strumenti come l’”admission sur dossier” o la “validation des acquis de l’expérience” mirino a rendere riconoscibili e valutabili le competenze acquisite in modo non formale o informale, la permeabilità tra formazione professionale superiore, formazione continua universitaria e studi universitari resta, di fatto, limitata.

L’importanza crescente delle qualifiche formali rappresenta un secondo aspetto centrale dei cosiddetti “academic drifts”. Il modello di formazione dei docenti delle scuole professionali in Svizzera – come qualificazione aggiuntiva con percorsi di accesso variabili – può essere considerato un’espressione di permeabilità implicita. Tuttavia, è proprio questa logica di sistema a rendere più difficile una sua integrazione completa nel mondo accademico. Anche la formazione professionale superiore, con le scuole specializzate superiori e gli spostamenti in direzione delle scuole universitarie professionali, si è tendenzialmente formalizzata. Una discussione più ampia sulla professionalizzazione e sullo sviluppo professionale (dei docenti) potrebbe in questo contesto risultare più fruttuosa rispetto a un’attenzione unilaterale ai rischi degli “academic drifts”.

3. Orientamento al mercato: quando la formazione diventa merce

Allo stesso tempo, il valore sociale dei diplomi si presta facilmente a una loro commercializzazione. Anche la formazione continua orientata al lavoro, con i corrispondenti titoli di formazione continua di livello universitario, si conforma a questa logica di mercato in cui la formazione accademica diventa merce: genera entrate, giustifica investimenti e produce “valore” in cambio di denaro.

I meccanismi di mercato giocano un ruolo sempre più importante in relazione agli “academic drifts” – per esempio nel contesto del processo di Bologna e del suo obiettivo di trasformare l’Europa nella società basata sulla conoscenza più competitiva a livello mondiale. A livello internazionale si osserva un orientamento crescente all’occupabilità (“employability”) anche nei piani di studio universitari. Si può pertanto parlare di una professionalizzazione delle scuole universitarie. In Svizzera, per esempio, le qualifiche dei docenti delle scuole professionali sono organizzate in base alla domanda: è la richiesta di docenti qualificati nelle scuole a regolare l’ammissione ai percorsi di formazione. Questa logica di mercato genera una tensione: da un lato, nelle scuole professionali continuano a esistere team di docenti con percorsi formativi eterogenei e qualifiche fra loro diverse; dall’altro, il sistema funge da “riserva di personale” per la formazione professionale. Allo stesso tempo, il valore sociale dei diplomi si presta facilmente a una loro commercializzazione. Anche la formazione continua orientata al lavoro, con i corrispondenti titoli di formazione continua di livello universitario, si conforma a questa logica di mercato in cui la formazione accademica diventa merce: genera entrate, giustifica investimenti e produce “valore” in cambio di denaro – sia sul mercato della formazione internazionale sia nel contesto delle scuole universitarie nazionali.

Prospettive

La nostra prospettiva comparativa sugli “academic drifts” nella formazione professionale mostra che si tratta di un fenomeno complesso, che dipende dagli specifici contesti in cui si manifesta e che genera dinamiche diverse a seconda dei diversi ambiti formativi. Da ciò derivano diverse questioni che dovranno essere tenute in conto da future analisi e futuri progetti di ricerca: in che modo gli “academic drifts” influenzano a lungo termine la permeabilità tra i percorsi formativi? Fino a che punto incidono sulla selettività sociale interna al sistema formativo? E quale ruolo svolgono gli attori della politica, dell’economia e delle scuole (universitarie) nel governare questi processi?

Particolarmente utile appare, da un lato, un’analisi approfondita dei percorsi formativi individuali e delle transizioni professionali in tempi di cambiamenti istituzionali. Dall’altro lato, sarebbe necessario considerare maggiormente la dimensione politica della governance delle organizzazioni scolastiche nella formazione professionale. In questo contesto occorrerebbe individuare gli interessi che promuovono gli “academic drifts” e dove sia possibile identificare alternative a uno sviluppo della formazione professionale formalizzato od orientato al mercato. Soltanto attraverso un confronto fondato, storicamente e sistemicamente contestualizzato, sarà possibile sviluppare prospettive sostenibili e socialmente equilibrate per la formazione professionale.

Sintesi

Il presente contributo esamina il fenomeno degli “academic drifts” nella formazione professionale – vale a dire le tendenze delle offerte di formazione professionale ad avvicinarsi, nei contenuti e nella forma, a formazioni di livello universitario. Il suo obiettivo consiste nel comprendere meglio questo fenomeno e consentire approfondimenti differenziati.

Gli autori discutono tali sviluppi nel sistema formativo svizzero attraverso l’esame di tre casi esemplari: la formazione dei docenti delle scuole professionali, la formazione professionale superiore e la formazione continua universitaria. I risultati mostrano che il fenomeno degli “academic drifts” si manifesta in modo diverso a seconda dei diversi contesti. In ogni caso, tali sviluppi generano tensioni nel settore della formazione professionale – per esempio attraverso la crescente formalizzazione dei diplomi, la terziarizzazione (espansione del settore universitario) o l’affermarsi di logiche orientate al mercato. In conclusione, anche un Paese con una forte formazione professionale come la Svizzera non appare esente da “academic drifts” – tanto voluti quanto non voluti.

Questi cambiamenti sollevano questioni sociali fondamentali – in particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e alla permeabilità del sistema formativo.

Per il futuro, gli autori propongono di approfondire maggiormente la ricerca sui percorsi formativi e professionali individuali, nonché di analizzare le condizioni politiche e istituzionali che favoriscono o rallentano questi sviluppi.

[1] Questo articolo si basa sulle considerazioni pubblicate nel Nordic Journal of Vocational Education and Training (cfr. Neumann et al., 2025).Bibliografia

- Cedefop. (2020). Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Publications Office of the European Union.

- Kriesi, I., Bonoli, L., Grønning, M., Hänni, M., Neumann, J., & Schweri, J. (2022). La formazione professionale a livello internazionale e in Svizzera – tensioni, sfide, sviluppi, potenzialità. Rapporto sulle tendenze 5. SUFFP

- Neumann, J., Ruoss, T., & Weil, M. (2025) Academic drifts in vocational, professional, and continuing education: A multi-perspective approach for the case of Switzerland. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 15(1), 121–147.

- Ruoss, T., & Imlig, F. (2023). Unter dem Radar: Die Planbarkeit von Berufsfachschulen. In L. Hägi, S. Kessler, T. Lehner-Loosli, & N. Quiring (Hrsg.), Erziehung und Bildung in Wissenschaft und Politik: Beiträge zu Verflechtungen, Wissensordnungen, Bildungsplanung und Bildungspolitik (S. 201–221). Bibliothek am Guisanplatz.

- CSRE (2023). Rapporto di formazione 2023. Aarau: Centro svizzero di coordinazione per la ricerca in educazione.

- Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). La maturità professionale: percorsi formativi, sfide e potenzialità. SUFFP.

- Weil, M. & Eugster B. (2019). Thinking outside the box. De-structuring continuing and higher education. In A. Heikkinen, J. Pätäri, G. Molzberger (Hrsg.), Disciplinary Struggles in Education (S. 135–153) Tampere University Press.

- Weil, M. (2023). Weiterbildung als «Flexibilisierungsoption» für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschulen. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 42 (2), 147–164.

Citazione

Weil, M., Neumann, J., & Ruoss, T. (2025). “Academic drifts” nella formazione professionale. Transfer. Formazione professionale in ricerca e pratica 10 (14).