Berufsbildung im Wandel

«Academic drifts» in der beruflichen Bildung

Die Abschlüsse der Höheren Berufsbildung sollen neu die Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Professional Master» erhalten. Dieser Schritt ist das jüngste Beispiel eines «academic drifts» der Berufsbildung. Wir diskutieren im vorliegenden Beitrag drei zentrale Bereiche, die ebenfalls von «academic drifts» betroffen sind: Die Ausbildung der Lehrpersonen an Berufsfachschulen, die Höhere Berufsbildung (HBB) sowie die hochschulische (berufliche) Weiterbildung.

Einleitung: Veränderungen in der Berufsbildungslandschaft

Die hier diskutierten Fallbeispiele verdeutlichen prägnante Veränderungen im Verhältnis von beruflicher zu akademischer Bildung – über unterschiedliche Niveaus und Zeiträume hinweg.

Die sich wandelnden Dynamiken in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft ziehen eine kontinuierliche Anpassung von Bildungssystemen nach sich. Für die Berufsbildung wird in diesem Kontext international ein «academic drift» festgestellt (Cedefop, 2020). Damit wird einerseits der Sorge Ausdruck verliehen, die Berufsbildung verliere gegenüber der Allgemeinbildung an Bedeutung. Andererseits versteht man darunter zugleich einen veränderten Status der Berufsbildung (z.B. Professional Bachelor/Master) und eine weiterentwickelte Allgemeinbildung (z.B. in Bezug auf Employability). Diese Entwicklungen haben unterschiedliche Ausgangspunkte und Dynamiken. Sie sollten unseres Erachtens daher im Plural, als «academic drifts» verstanden werden.

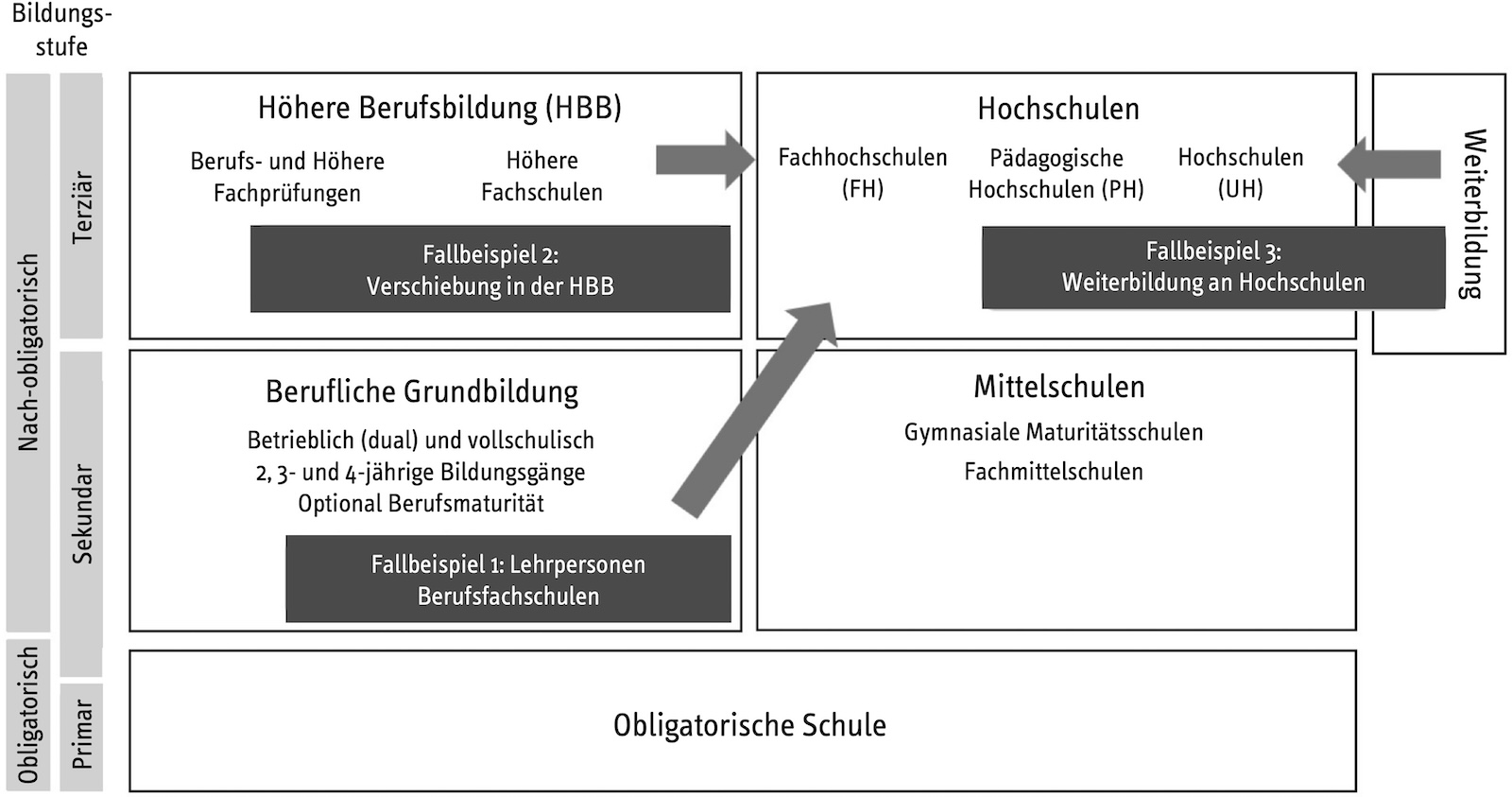

Unser Beitrag[1] verfolgt das Ziel, mit drei Fallbeispielen ein differenzierteres Verständnis der Spannungsfelder von «academic drifts» in der Berufsbildung zu entwickeln. Dies geschieht durch die Verbindung verschiedener Perspektiven innerhalb des schweizerischen Berufsbildungssystems. Bisher wurden «academic drifts» in der Forschung insbesondere in der beruflichen Grundbildung thematisiert (Kriesi et al., 2022). Angesichts der vielschichtigen Struktur der Berufsbildung diskutieren wir hier drei weitere zentrale Bereiche, die in unterschiedlicher Weise von diesem Phänomen betroffen sind:

- Die Ausbildung der Lehrpersonen an Berufsfachschulen,

- die Höhere Berufsbildung (HBB) sowie

- die hochschulische (berufliche) Weiterbildung.

Obwohl diese drei Fallbeispiele verschiedenen Bereichen des Bildungssystems angehören, haben sie zwei Gemeinsamkeiten: Erstens gelten sie (noch) nicht als klassisch akademische Bildung. Das ist bemerkenswert, da die Tertiarisierung der Lehrpersonenbildung, die Gründung der Fachhochschulen (FH) und die zunehmende Formalisierung der Weiterbildung an Hochschulen bereits seit einiger Zeit vorangeschritten sind. Zweitens nähern sie sich der Hochschullogik an – sei es durch institutionelle Anbindung, Strukturangleichung oder den Erwerb entsprechender Titel. «Academic drifts» lassen sich daher nicht auf ein einfaches Modell reduzieren oder pauschal beurteilen: Sie haben verschiedene Ursachen, entfalten je eigene Wirkungen und werden kontextabhängig bewertet.

Drei Fallbeispiele im Überblick

Die hier diskutierten Fallbeispiele verdeutlichen prägnante Veränderungen im Verhältnis von beruflicher zu akademischer Bildung – über unterschiedliche Niveaus und Zeiträume hinweg. Sie basieren auf Ergebnissen dreier Forschungsschwerpunkte der Autoren (Ruoss & Imlig, 2023; Kriesi et al., 2022; Weil & Eugster, 2019). Methodisch stützen wir uns auf Dokumentenanalysen sowie Auswertungen öffentlich zugänglicher Registerdaten. Der Beitrag beruht somit nicht auf einem standardisierten Datensatz, sondern auf einer vergleichenden Perspektive innerhalb des schweizerischen Bildungssystems.

Drei Beispiele von «academic drifts» aus der beruflichen Bildung in die Handlungslogiken hochschulischer Bildung (Quelle: eigene Übersetzung aus Neumann et al., 2025).

Fallbeispiel 1: «Academic drifts» in der Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen.

Die Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen erfuhr seit 2004 mit der Erneuerung des Berufsbildungsgesetzes einen «academic drift» (Ruoss & Imlig, 2023); vorher wurde die pädagogische Ausbildung der (gewerblich-industriellen) Berufsschullehrpersonen seit 1972 in erster Linie am «Schweizerischen Institut für Berufspädagogik» (SIBP, heute EHB) durchgeführt. Gegenwärtig erfolgt diese Ausbildung nach nationalen Rahmenlehrplänen an den Pädagogischen Hochschulen (PH), die im Wettbewerb um Programme und Studierende stehen. Blickt man jedoch auf die Qualifikationen der aktuell tätigen Lehrpersonen, zeigt sich ein differenziertes Bild. Das Berufsbild von Lehrpersonen der Berufskunde bleibt stark mit fachlich-praktischer Kompetenz verbunden. Trotz des Ausbaus des Qualifizierungsangebots hat sich der Qualifikationsstand und damit der Anteil an formal nicht vollständig qualifizierten Lehrpersonen an Berufsfachschulen in den letzten Jahren – soweit datengestützte Aussagen möglich sind – auf einem konstanten Niveau bewegt (ebd.). Diese Ausgangslage kann zu Spannungen zwischen beruflichem und akademischem Selbstverständnis der Lehrpersonen führen. Der «academic drift» bleibt in der Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen begrenzt und in erster Linie abhängig von Angebot und Nachfrage an Lehrpersonen.

Fallbeispiel 2: «Academic drifts» in der HBB

Die neuen Zusätze «Professional Bachelor/Master» für HBB-Abschlüsse sollen diesen relativen Bedeutungsverlust gegenüber den Hochschulen kompensieren, indem sie deren international vergleichbare Titel nachahmen – ein weiterer «academic drift».

Mit der Umwandlung von rund 70 Höheren Fachschulen wie z.B. den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) oder Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen (HWV) hin zu Fachhochschulen (FH) erfolgte ab Mitte der 1990er-Jahre im Bereich der HBB eine Annäherung an respektive Übernahme von Hochschulstrukturen. Dies u.a. durch die hinzugekommene Forschung oder wenig später mit der Integration in den Bologna-Prozess und den Abschlüssen Bachelor und Master. Gleichzeitig sinkt seit Längerem die relative Bedeutung der HBB-Abschlüsse gegenüber Hochschulabschlüssen insgesamt, hauptsächlich wegen der vermehrten FH-Abschlüsse (Kriesi et al., 2022). Unterstützt wurde dies durch die Schaffung und bildungspolitische Förderung der Berufsmaturität als «Königsweg der Berufsbildung» zu den FH (SKBF, 2023, S. 266). Zwei Drittel der Personen mit Berufsmaturität nutzen die Möglichkeit, von der Berufsbildung an eine Hochschule zu wechseln – mehrheitlich an FH (Trede et al., 2020, S. 12f.). Dieser Drang an die FH könnte sich fortsetzen und weiter angeschoben werden durch das (angestrebte) Doktorat an FH. Die neuen Zusätze «Professional Bachelor/Master» für HBB-Abschlüsse sollen diesen relativen Bedeutungsverlust gegenüber den Hochschulen kompensieren, indem sie deren international vergleichbare Titel nachahmen – ein weiterer «academic drift».

Fallbeispiel 3: «Academic drifts» in der Weiterbildung an Hochschulen

Nach wie vor sind Master of Advanced Studies (Weiterbildung) und Master of Arts/Science (grundständiges Studium, post-graduate) weitestgehend systemisch voneinander getrennt, obwohl sie beide von Hochschulen angeboten werden.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Schweizer Hochschulen Teile ihrer Weiterbildungsangebote strukturiert (Certificate, Diploma und Master of Advanced Studies) und dadurch sowohl non-formale Weiterbildung an das Hochschulsystem angenähert als auch einen Weiterbildungsmarkt bedient (Weil & Eugster, 2019). Damit gehen widersprüchliche Dynamiken einher: Zwar kann berufliche Weiterbildung dadurch in formale Strukturen der Hochschulen überführt werden. Gleichzeitig aber bleiben Zugang und Durchlässigkeit zu akademischen Abschlüssen über Weiterbildung weiterhin begrenzt (für Pädagogische Hochschulen: Weil, 2024). Nach wie vor sind Master of Advanced Studies (Weiterbildung) und Master of Arts/Science (grundständiges Studium, post-graduate) weitestgehend systemisch voneinander getrennt, obwohl sie beide von Hochschulen angeboten werden und sich im Europäischen System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) bewegen. In diesem Feld ist in den nächsten Jahren im Zuge der Flexibilisierung von Studienstrukturen eine gewisse Dynamik zu erwarten.

Spannungsfelder durch «academic drifts»

Die drei Fallbeispiele zeigen: «Academic drifts» sind kein linearer Prozess, sondern erzeugen Spannungsfelder. Durch unsere Analysen haben wir drei solche Spannungsfelder identifiziert, welche jenseits der oft fokussierten Perspektiven auf die berufliche Grundbildung die Komplexität der «academic drifts» in der Berufsbildung zusammenfassen: Erstens äussern sich «academic drifts» in Form externer und interner Tertiarisierung. Zweitens zeigen sie sich in der zunehmenden Formalisierung von Qualifikationen und Kompetenzen. Drittens wirken Marktmechanismen auf Bildungsangebote ein – ein Prozess, der als zunehmende «Marktförmigkeit» verstanden werden kann.

1. Tertiarisierung: Zwischen äusserem Strukturwandel und innerer Identität

Seit den 2000er-Jahren lässt sich im Schweizer Bildungssystem ein Prozess struktureller und institutioneller Anpassungen sich wandelnder Dynamiken in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft beobachten. Diese äussere Tertiarisierung – etwa durch die Gründung akademischer Bildungseinrichtungen wie FH und PH oder die Eingliederung der Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen in den Hochschulbereich – ist ein erster zentraler Aspekt von «academic drifts». Sie unterscheidet sich jedoch von einer inneren Tertiarisierung, die sich auf Funktionen, Identität und Kultur eines Bildungsbereichs bezieht. Hier entstehen Spannungen: So ist die Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen zwar formell auf Tertiärstufe verankert, in der Praxis ist sie aber noch nicht vollständig akademisiert, denn viele Lehrpersonen sind dafür nur teilweise formal qualifiziert. Zudem bleiben klassische «akademische» Privilegien wie das Promotionsrecht den FH und PH – zumindest bis dato – verwehrt. Diskussionen rund um den «Professional Bachelor/Master» in der HBB oder den «Master of Advanced Studies» als reiner Weiterbildungsabschluss verdeutlichen diese Dynamik – aber auch die Unschärfe in der Systemzuordnung, etwa im Weiterbildungsbereich.

2. Formalisierung: Wenn Qualifikationen wichtiger werden als Kompetenzen

In politischen und institutionellen Debatten werden Fragen nach Kompetenzen von Lernenden und Lehrenden oft übergangen. Der Zugang zu Bildung orientiert sich meist an formalen Abschlüssen. Instrumente wie die «admission sur dossier» oder die «validation des acquis de l’expérience» sollen nicht-formal respektive informell erworbene Kompetenzen anrechenbar bzw. anerkennbar machen, doch die Durchlässigkeit zwischen HBB, Hochschulweiterbildung und Hochschulstudium bleibt de facto begrenzt.

Die zunehmende Bedeutung formaler Qualifikationen ist ein zweiter zentraler Aspekt von «academic drifts». Das Modell der Ausbildung von Berufsfachschullehrpersonen in der Schweiz – als Nachqualifikation mit variablen Zugangspfaden – kann als Ausdruck impliziter Durchlässigkeit gelten. Allerdings erschwert gerade diese Systemlogik eine vollständige Integration in die akademische Welt. Auch die HBB hat sich mit den höheren Fachschulen und den Verschiebungen in Richtung FH tendenziell formalisiert. Eine breitere Diskussion über Professionalisierung und berufliche Entwicklung (von Lehrpersonen) könnte hier fruchtbarer sein als eine einseitige Fokussierung auf die Risiken von «academic drifts».

3. Marktförmigkeit: Wenn Bildung zur Ware wird

Die berufliche Weiterbildung orientiert sich mit den entsprechenden hochschulischen Weiterbildungsabschlüssen ebenfalls an einer Marktförmigkeit. In dieser Marktlogik wird akademische Bildung zur Ware: Sie generiert Einnahmen, begründet Investitionen und produziert «Wert» für Geld.

Marktmechanismen spielen bei «academic drifts» eine immer wichtigere Rolle – etwa im Zuge des Bologna-Prozesses und dessen Ziel, Europa zur wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Gesellschaft zu transformieren. International zeigt sich eine verstärkte Ausrichtung auf Beschäftigungsfähigkeit («Employability») auch in hochschulischen Curricula. Es lässt sich damit zugleich von einer Verberuflichung der Hochschulen sprechen. In der Schweiz sind beispielsweise die Qualifizierungen der Lehrpersonen an Berufsfachschulen nachfrageorientiert organisiert: Die Nachfrage nach qualifizierten Lehrpersonen an den Schulen reguliert die Zulassung zu den Ausbildungsgängen. Diese Marktlogik führt zu einem Spannungsverhältnis: Einerseits bestehen an den Berufsfachschulen weiterhin Teams aus Lehrpersonen mit heterogenen Bildungswegen und unterschiedlichen Qualifikationen. Andererseits dient das System als «Personalreserve» für die Berufsbildung. Gleichzeitig lässt sich der gesellschaftliche Wert der Abschlüsse gut vermarkten. Die berufliche Weiterbildung orientiert sich mit den entsprechenden hochschulischen Weiterbildungsabschlüssen ebenfalls an einer Marktförmigkeit. In dieser Marktlogik wird akademische Bildung zur Ware: Sie generiert Einnahmen, begründet Investitionen und produziert «Wert» für Geld – sowohl auf dem internationalen Bildungsmarkt als auch im nationalen Hochschulkontext.

Ausblick

Unsere vergleichende Perspektive auf «academic drifts» in der Berufsbildung zeigt, dass es sich um ein vielschichtiges und kontextabhängiges Phänomen handelt, das diverse Dynamiken in verschiedenen Bildungsbereichen auslöst. Für zukünftige Analysen und Forschungsvorhaben ergeben sich daraus mehrere Fragen: Wie wirken sich «academic drifts» langfristig auf die Durchlässigkeit zwischen Bildungswegen aus? Inwieweit beeinflussen sie die soziale Selektivität im Bildungssystem? Und welche Rolle spielen Akteure aus Politik, Wirtschaft und (Hoch-)Schulen bei der Steuerung dieser Prozesse?

Besonders lohnend erscheint einerseits ein vertiefter Blick auf individuelle Bildungsverläufe und berufliche Übergänge in Zeiten institutioneller Veränderungen. Andererseits wäre es nötig, die politische Dimension der Governance schulischer Organisationen in der Berufsbildung stärker zu berücksichtigen. Dabei wäre zu identifizieren, durch welche Interessen die «academic drifts» vorangetrieben werden und wo mögliche Alternativen zu einer formalisierten oder marktorientierten Entwicklung beruflicher Bildung liegen. Nur durch eine fundierte, historisch und systemisch eingebettete Auseinandersetzung lassen sich nachhaltige und sozial ausgewogene Perspektiven für die Berufsbildung entwickeln.

Zusammenfassung

Der Beitrag untersucht «academic drifts» in der Berufsbildung – also Tendenzen, bei denen sich berufliche Bildungsangebote inhaltlich und formal an die Hochschulbildung annähern. Ziel ist es, dieses Phänomen besser zu verstehen und differenzierte Einsichten zu ermöglichen.

Anhand von drei Fallbeispielen – der Ausbildung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen, der Höheren Berufsbildung sowie der Hochschulweiterbildung – diskutieren die Autoren diese Entwicklungen im schweizerischen Bildungssystem. Die Ergebnisse veranschaulichen: «Academic drifts» verlaufen je nach Bereich unterschiedlich. Solche Entwicklungen erzeugen Spannungsfelder für die Berufsbildung – etwa durch die zunehmende Formalisierung von Abschlüssen, Tertiarisierung (Ausweitung des Hochschulsektors) oder marktorientierte Bildungslogiken. Dabei offenbart sich: Selbst in einem Land mit starker Berufsbildung wie der Schweiz zeigen sich gewollte und ungewollte «academic drifts».

Diese Veränderungen werfen grundlegende gesellschaftliche Fragen auf – insbesondere im Hinblick auf soziale Ungleichheit und die Durchlässigkeit des Bildungssystems.

Für die Zukunft schlagen die Autoren vor, auch individuelle Bildungs- und Berufsverläufe stärker zu erforschen sowie politische und institutionelle Rahmenbedingungen zu analysieren, die diese Entwicklungen begünstigen oder bremsen.

[1] Dieser Artikel basiert auf den Ausführungen im Nordic Journal of Vocational Education and Training, vgl. Neumann et al. 2025.Literatur

- Cedefop. (2020). Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Publications Office of the European Union.

- Kriesi, I., Bonoli, L., Grønning, M., Hänni, M., Neumann, J., & Schweri, J. (2022). Spannungsfelder in der Berufsbildung international und in der Schweiz – Entwicklungen, Herausforderungen, Potenziale. Trendbericht 5. EHB.

- Neumann, J., Ruoss, T., & Weil, M. (2025) Academic drifts in vocational, professional, and continuing education: A multi-perspective approach for the case of Switzerland. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 15(1), 121–147.

- Ruoss, T., & Imlig, F. (2023). Unter dem Radar: Die Planbarkeit von Berufsfachschulen. In L. Hägi, S. Kessler, T. Lehner-Loosli, & N. Quiring (Hrsg.), Erziehung und Bildung in Wissenschaft und Politik: Beiträge zu Verflechtungen, Wissensordnungen, Bildungsplanung und Bildungspolitik (S. 201–221). Bibliothek am Guisanplatz.

- SKBF (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.

- Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). Berufsmaturität: Bildungsverläufe, Herausforderungen und Potenziale. EHB.

- Weil, M. & Eugster B. (2019). Thinking outside the box. De-structuring continuing and higher education. In A. Heikkinen, J. Pätäri, G. Molzberger (Hrsg.), Disciplinary Struggles in Education (S. 135–153) Tampere University Press.

- Weil, M. (2023). Weiterbildung als «Flexibilisierungsoption» für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschulen. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 42 (2), 147–164.

Zitiervorschlag

Weil, M., Neumann, J., & Ruoss, T. (2025). «Academic drifts» in der beruflichen Bildung. Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis 10 (14).